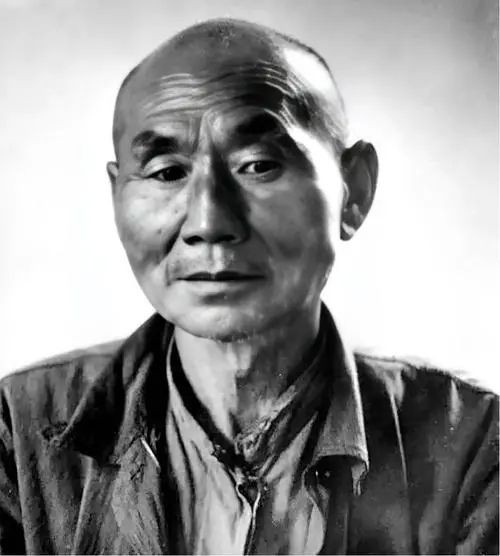

1942年,渔夫陈根土携妻儿逃难时,撞见了日军,为了保护妻儿他只好独自载他们过江。可奇怪的是,船刚到江水中心,他就发出诡异的笑声,然后唱着山歌纵身一跃跳入了滔滔江水之中。

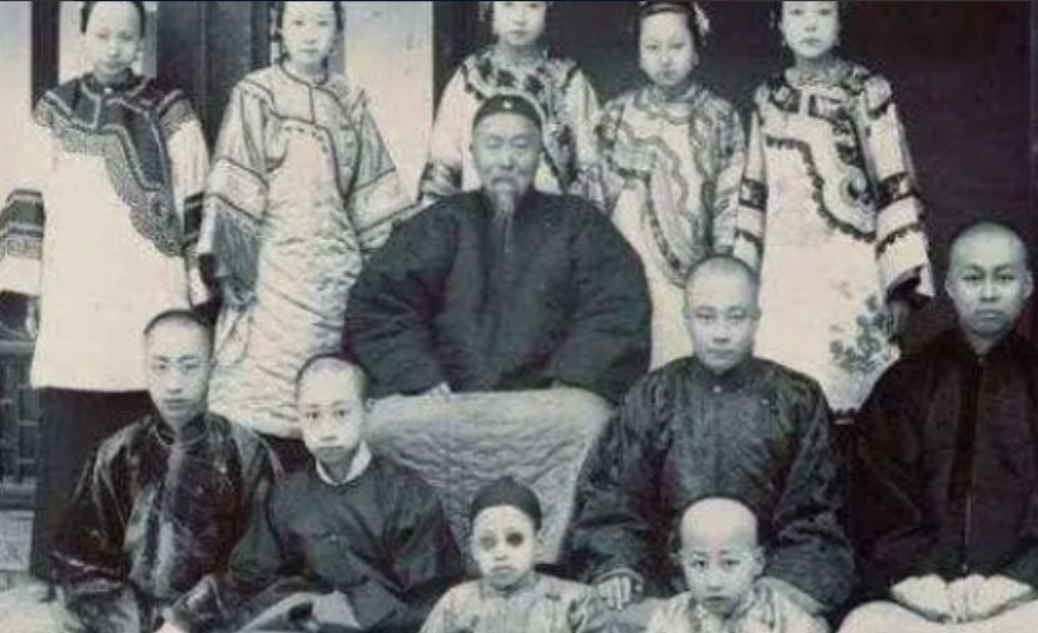

在1942年的一天,陈根土和他的家人面临了一场生死抉择。作为一名经验丰富的渔夫,陈根土对江河的波涛汹涌和风云变幻了如指掌。战争的阴影早已笼罩了整个国度,让无数平民家庭破碎,流离失所。那年,陈根土的家乡不幸沦陷,一家人被迫离开了他们的家园,唯一的归宿就是那条随时准备起航的渔船。

陈根土的船不仅是他的家,更是他们逃生的唯一希望。他时刻警惕着四周的动静,随时准备迎接不确定的危机。那天下午,八路军的战士们精疲力尽地赶到江边,他们的面孔上写满了疲惫和悲壮。战争让这些壮士们流离失所,如今他们正面临着日军的追击。

陈根土虽然只是一名普通渔夫,但他对八路军的敬仰和对抗日的决心促使他挺身而出。他决定帮助这些战士渡过江河,逃离敌人的追击。在那个充满不确定和危险的时刻,陈根土显得异常坚定。

然而,就在他准备操纵船只穿越江面时,一队日军突然出现在岸边。这是陈根土和他的家人再次面临的严峻考验。在那一刻,陈根土必须做出选择:是抛弃自己的妻儿,还是与他们共同面对可能的死亡。

他的决定令人震惊。陈根土选择了独自一人承担所有风险,他将妻儿留在船上,独自一人向敌人靠近。他的行为不仅展现了一个父亲和丈夫的无私,更体现了一名普通人在战争面前的勇气和牺牲精神。

随着渔船缓缓驶向江心,一片死寂笼罩着船上的每一个人。陈根土站在船头,他的身影在晚风中显得格外孤独。妻子和孩子紧张地站在船舱内,眼睛直视着岸边,心中充满了未知的恐惧。远处,日军的声音越来越近,他们的叫喊声在夜色中回荡,令人心惊胆战。

陈根土突然放声大笑,这声音在寂静的江面上显得格外刺耳。他的笑声中带有一种说不清的情感,既有释然,也有无奈。然后,他开始唱起了山歌。那是一首久远的山歌,曾在他的家乡流传甚广,歌声中承载着对故乡的无限眷恋和深深的怀念。

船上的人们听着这首山歌,心中涌起了一股莫名的感觉。陈根土的妻子紧紧抓住孩子的手,眼中充满了不解和恐惧。孩子的眼睛里闪烁着好奇和困惑,却不敢发出任何声响。就连那些紧张逃亡的八路军战士们,也不禁放慢了呼吸,静静地听着这首山歌。

就在这时,陈根土突然停止了歌声,他的身体在月光下显得格外高大。他深深地吸了一口气,突然纵身一跃,跳入了滔滔的江水之中。这一刻,仿佛整个世界都静止了。陈根土的身影消失在江水之中,只留下涟漪在月光下轻轻荡漾。

船上的人们惊呆了,他们望着那个消失在江水中的身影,一时间竟无言以对。陈根土的妻子发出了一声凄厉的呼喊,声音在江面上回荡。孩子的眼泪无声地滑落,脸上写满了不解和恐惧。

夜幕下,陈根土的船缓缓驶离了危险的区域。在他的机智和勇敢下,日军的计划彻底落空。他们被突如其来的巨浪击翻,陷入了深不见底的江水中。身背重武器的日军士兵无法自救,一个个沉入了江底,成为了鱼儿的食物。

这一切都是陈根土精心策划的结果。从日军上船的那一刻起,他就已经有了周密的计划。他隐藏了自己的真实情绪,表面上对日军谄媚讨好,实际上却在暗中寻找机会。他敏锐地发现了日军翻译和士兵们对水性的无知,这给了他灵感。他选择了“鬼见愁”的暗礁区域作为他们的终点,巧妙地利用了江水的险恶和船底暗礁,一举解决了日军。

陈根土游到岸边时,已是半个小时后的事了。他拖着疲惫的身体,沿着岸边朝着与妻儿约定的地点前进。那晚的月光下,他的身影显得异常坚毅。即使面临如此艰巨的挑战,他依然没有放弃。

在那个抗战的艰难时期,中国的老百姓和八路军军民紧密团结,共同对抗侵略者。他们不需要太多言语的沟通,因为每个人心中都有一个共同的目标——将侵略者赶出中国。这一共同的信念让无数像陈根土一样的民间英雄挺身而出,他们用自己的方式为抗战贡献力量。

陈根土的故事只是众多民间英雄故事中的一个,但他的行为代表了那个时代无数普通人的勇气和牺牲。在那段艰苦的岁月里,正是因为有了这些英雄,才让中国人民的夙愿最终得以实现。

在抗战的历史长河中,陈根土和无数像他一样的民间英雄是值得铭记的。他们的故事,不仅仅是历史的一部分,更是中国人民坚强不屈、勇敢抗争精神的最好证明。为陈根土这样的英雄点赞,是对那个时代所有默默无闻英雄的致敬。