1946年3月17日,天气阴冷,重庆机场一架飞机起飞后不久就失事,现场焦土一片。

尸体被抬出来那一刻,所有人都不敢相信,戴笠死了,这个叱咤风云、杀人如麻的军统头子,蒋介石的“影子”,居然栽在了自己人手里。

这不是意外,这是一起布了六年的局。

马汉三,军统北方特区区长,戴笠的亲信,他原本是戴笠一手提拔的,却偷偷勾结日伪,把整个特区的情报系统拱手送人。

他把“九龙宝剑”当见面礼送出去,换来安全和金条,戴笠不是不知道,但那会儿忙着清理其他案子,没顾上他,真正引爆一切的,是一个女人。

刘玉珠,马汉三的秘书,专门管理内部机密文件,她跟戴笠的司机熟,能打听到他的行程。

1946年春天,她带着个手提包上了飞机,里面藏着炸弹,她坐在戴笠旁边,一路笑着说话。

飞机起飞十分钟后,天上炸出一团火球,戴笠没来得及反应,就成了焦炭。

这事后来是毛人凤查出来的,他顶上戴笠的位置后,调出了川岛芳子的供词。

里面详细记着马汉三出卖军统,勾结伪满、提供军机的全过程,毛人凤拿着线索,一路挖到刘玉珠,才拼出这个案子的全貌。

戴笠死得不明不白,蒋介石气疯了,1948年秋天,他下令枪决马汉三,刘玉珠也一并处理,处理得很快,没审判,直接拉出去毙了。

这只是冰山一角。其实在蒋介石身边,像马汉三这样的“内鬼”不止一个。

再往前看,有个叫黄浚的,职务不大,却是蒋介石身边最敏感的位置,行政院机要秘书。

他负责记录所有国防会议的内容,1937年夏天,日军准备强攻江阴要塞,蒋介石下达了封锁令。

这本来是最高机密,可几天后,日军舰队提前撤离,一枪没打。

情报是谁放的?调查指向黄浚。

他和日本驻南京总领事须磨弥吉郎是老同学,那段时间经常一个人去咖啡馆,进门前帽子扣得低低的。

侍者说他每次都坐靠窗的位置,对面街上站一个穿和服的女人,手里捧着本书,翻页的速度很不自然,后来才知道,那是情报的暗号。

黄浚用一种极隐蔽的方式,把蒋介石的出行计划也泄露了出去,宋美龄的专车在南京城外差点被炸,驾驶员重伤。

毛人凤不动声色,先从黄浚家里的保姆入手,女人嘴紧,但还是露了口风。

到了1937年11月,黄浚和他儿子一起被处决,连那个和服女人,日本间谍南造云子,也被戴笠带人击毙在上海法租界。

戴笠干得干净利落,但他自己也逃不过被背叛的命运。

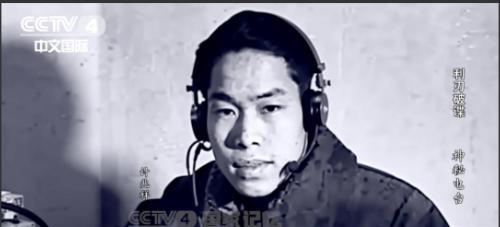

1940年,军统电讯总台进来一个新人,叫张蔚,她说是张蔚林的妹妹,其实根本就是化名。

她的真名叫张露萍,是中共地下党员,她长得不起眼,说话慢吞吞,但特别细心,熟练掌握密码机、波段表,半年时间,她就把整个军统的通讯网门儿清。

她偷偷把一份全国军统电台的分布图藏在鞋底,通过线人送去了延安,她甚至知道戴笠每天用哪个频率联系蒋介石,哪天要改密钥。

有人举报了她,是冯传庆,那家伙被抓后求生怕死,什么都招了,戴笠一听火冒三丈,亲自布了个局。

张露萍被约出去“换密钥”,车一开到半山腰就被五个人按住了。

她没哭没喊,就是一句话不说,押去息烽集中营后,连续关了五年,谁都没从她嘴里撬出一句有用的情报,1945年7月,枪决。

军统当时查出,她身后还有个7人小组,几乎渗透进每个情报部门,这才发现,一直以为是自己人,其实早就“红了”。

还有个更隐蔽的,李时雨,这个人是中共党员,却混进了汪伪政权,伪装成立法委员,拿着身份证明混进军统,他不仅参加例会,还跟戴笠见过三次面。

他太能演了,装得像个死忠反共的“老右派”,戴笠一度以为他是线人。

1946年还派他去青岛搞反情报工作,后来有报告说他身份可疑,戴笠也没太当回事儿,结果他就是军统档案外泄的那条线。

直到戴笠死后,毛人凤重新翻案,才发现李时雨根本不是他们那边的人,军统那会儿已经乱了,审了他两个月,用尽刑法,他一声不吭。

1949年政局崩溃前夕,李宗仁宣布释放政治犯,李时雨就这么活着走出了大牢。

这些人有个共同点:都混在蒋介石最信任的圈子里,张露萍能拿到密码,马汉三掌握军统命脉,李时雨直接坐在核心会议室,不是外围特务,是最中心的那拨人。

问题出在哪儿?蒋介石自己也清楚,他让戴笠和陈立夫搞“军统+中统”双轨制,想互相制衡,结果派系林立,谁也防不住谁,情报反复泄露,错杀忠臣,放跑真间谍。

1948年,军统叛变率被统计出来,37%。整个情报系统已经成了漏斗。

那年秋天,蒋介石在庐山闭门一周,不接电话,不见人,他不是伤心,是没了方向,他知道靠杀人杀不出忠诚,靠特务治不了天下。但为时已晚。

几年之后,这些名字一个个被翻出来时,很多人已经被忘了,张露萍在息烽留下的那张黑白照,是她最后的影像。

她没留下遗书,也没人为她立碑,只有墙上的一句话:“如果我不回来了,请替我照顾祖国。”