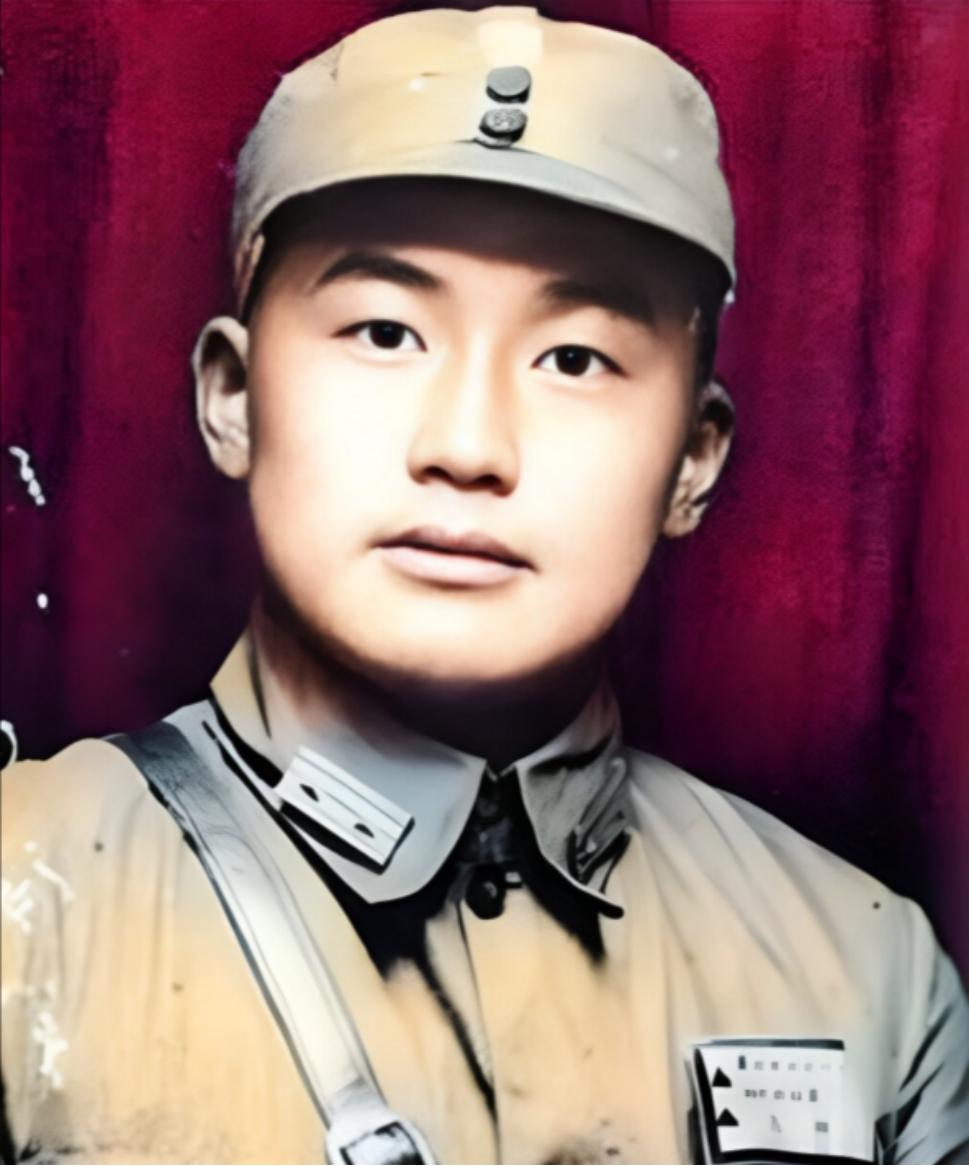

1949年6月,黄振涛劝吉星文起义,吉回应:我不会干,但你放心,我也不出卖朋友。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1958年8月23日,金门岛的夜空被突如其来的炮火点燃,震耳欲聋的爆炸声在海峡间回荡,当一发炮弹精准击中前线指挥所时,吉星文正站在掩体边指挥火力调度。 塌陷的屋顶将他和两名随员一同埋入废墟,士兵挖掘了三天,才在瓦砾下找到他的遗体,穿着作战服的他,胸前佩戴着“青天白日”勋章,残破但依旧鲜明。 他生前没有留下遗言,也未讲述心中最后的想法,倒在那片硝烟再起的土地上,终结了他从卢沟桥走来的二十一年。 这条路的起点,是1937年7月的北平西南,卢沟桥事变突发,日军强渡永定河,二十九军被迫迎战,吉星文时任二一九团团长,他迅速组织反击,亲自率部冲锋,身中弹片也未退半步。 战斗持续数日,日军火力优势明显,但吉星文依靠地形与残存火力,带领士兵咬牙死守,在激烈交火中,他的左肩被擦伤,鲜血染红军服,他拒绝包扎,继续督战。 他的名字很快出现在《大公报》头版,被称为“抗战第一枪”的发令人,日军情报报告也特别提及他为“最难对付的指挥官之一”。 抗战结束后,吉星文的仕途却并未随功绩水涨船高,他没有黄埔背景,也不是嫡系派系,始终未能跻身核心集团,他曾被派往西南边境,参与边防整顿,又在一段时间内担任军官训练团的讲座讲员。 尽管军中地位尴尬,政令多有掣肘,但他始终没有脱离军队,接受了层出不穷的调任与再培训,在那个讲资历也讲背景的年代里,他显得格外孤独,不被重用,也不愿攀附。 1949年春,局势急转直下,长江以南已无固守之势,国军大批部队退至福建,彼时的吉星文担任独立360师师长,驻地靠近永泰,邻近的141师由黄振涛指挥。 福建的前线早已浮动不安,解放军广播与传单铺天盖地,内部情绪涣散,许多基层军官开始探听风声,有人打听投共部队的待遇,也有人暗中与地方势力接洽。 在这个节骨眼上,黄振涛试图说服吉星文接受东南野战军的统战安排,他带来了相关电文、起义的条件与组织接应的计划,电文中承诺投诚人员保留军职,优待家属,妥善安置部队。 对当时不少将领而言,这是摆脱死局的一线生机,然而吉星文并没有选择这条看似现实的出路,他没有加入,也没有举报,他把这件事压在心底,没有在上报的会议中提及半字。 拒绝之后,吉星文将注意力转回军务,他开始加强营区防御,指示士兵反复操演防空与反登陆演习,还要求部属每日通报思想动态,他并未公开表态,但从种种迹象看,他已做好准备陪这支残破的队伍走到最后。 对他来说,忠于誓言比身后安危更重要,许多人不解为何他不选择易帜自保,在一次全军动员中,他曾以寥寥一句回应:“军人要知其所守。”这句话并不激昂,却表达了一种难以动摇的自律。 同年8月,黄振涛在永泰发动起义,计划失败,部队哗变,支援未达,弹药短缺,他被俘后送往台湾,后经军法审判,被长期羁押。 直至1970年,黄振涛在没有家属通知的情况下被执行枪决,官方仅以“军纪严正”为由交代了全部结局,他未曾辩解,也未再提起吉星文。 而吉星文随着国府迁台,被安排进入澎湖担任要职,几经转任后赴金门,负责防务调度,他的军衔在1950年代数次调整,却始终没有回到指挥主力战场的位置。 他熟悉地形,亲自巡查炮台,核定阵地配置,他的日记里,更多是观察报告与调防记录,而不是情绪表露,直到金门炮战爆发,他仍在一线,未曾后撤。 他的死没有激起太多哀悼,在那个岛上,同一轮炮战中倒下的还有上百名官兵,他被追赠二级上将,葬于台北,将军墓园的一角。 多年后,大陆卢沟桥纪念馆展出抗战将领英名时,仍将他列入,却未提台海之后的经历,他的形象定格在战火中的那个年头,年轻而坚毅,鲜衣怒马。 吉星文的一生像一道裂痕,在时代的铁幕中被无声地拉开,他从未背叛,也未转向;没有投降,也未逃脱,他选择了忠诚,在每一个抉择口前,都以沉默回应命运。 信仰对他来说不是口号,而是内心的尺度,他的结局没有戏剧化的反转,只是如他所愿,倒在了他认定的位置上,这种人生轨迹,无法用胜负评说,只能由时间铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——吉星文