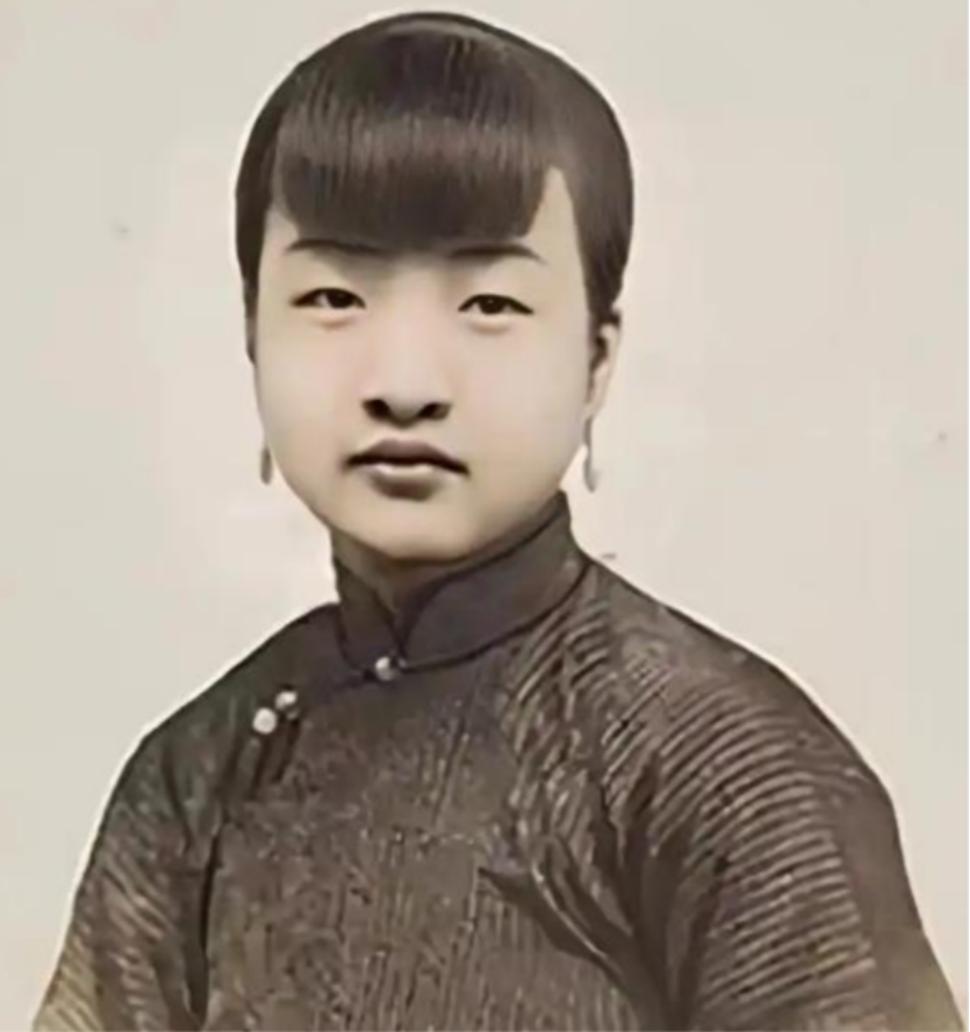

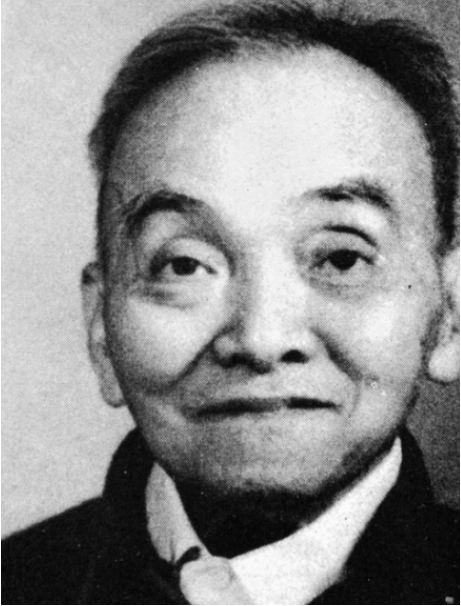

1946年,宋子文主动打招呼旧爱盛爱颐,却被她冷脸无视,有人问起,她只冷淡回应:懒得理他! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年夏天,上海外滩的风依旧带着江水的湿意,一场私人酒会在跑马厅旁的洋房举行,宾客如云。 华服叠影之间,有人注意到宋子文站在门口,眼神越过喧闹人群,定在一位身着浅蓝色旗袍的女子身上,那是盛爱颐,那个他多年未见,却从未从心底真正移走的名字。 她神情平静,眼神澄澈如昔,只是那一抹熟悉的清冷如今更添了几分不动声色的从容,宋子文缓缓走近,言语简短,目光里藏着试探与期待。 盛爱颐回头,只看了他一眼,面上没有任何表情起伏,说完一句话便转身离开,步伐干脆,不留半点余地。 她的背影如斩钉截铁一般,干净利落,有朋友悄悄问她,他主动打招呼,为什么如此冷漠?她拿起香槟,轻轻一笑,只答了四个字:“懒得理他。” 这样的回应,没有怨,也没有怒,倒像是对一场曾经太过认真的情感,终于释怀之后的审慎和自守。 许多年前,她还是盛家最为出众的女儿,聪慧倔强,钟情绘事,总爱坐在西厢窗前描画江南景色,而那个每日出入盛家的青年,因担任她哥哥的英文秘书,总能在花厅遇见她。 他穿着得体,言谈风雅,来自远方,有一种与这个老宅格格不入的自由气质,日子久了,二人心意相通,不动声色地在时光缝隙中生出细密情愫。 那些年,他们没有喧哗张扬,只靠着眼神和只言片语,将情意藏在彼此心里,直到家中长辈起了疑心,那层薄薄的默契便被打破。 盛母不满他的出身,言辞中多有阻拦,他离开前,她将一枚金叶子交到他手中,那是市面上难得一见的金饰,轻薄精致,藏在掌心几乎不见分量,却足够买下一间小洋房。 她没有解释,也不哭闹,只是将所有未竟的心意,封存在那片光亮里,他南下广州,在政坛上扶摇直上,从一纸任命到财政重臣,屡屡出现在报纸头版。 而她,一直未嫁,沉默地守着那枚金叶子,直到一则婚讯传来,说他在江西与一位富商之女闪电成婚,她没有责怪,只是在房中静养数月,之后将金叶子锁入梳妆台最深的抽屉,再未提起。 之后的岁月,她嫁给了母亲属意的表亲庄铸九,婚姻平稳无波,他对她敬重有礼,她对生活妥帖有度,没有激情,但也无苦楚。 盛家的家业逐年凋敝,兄弟不争气,家族中人多有离散,她依旧坚持自持清白,未曾向旧情低头,那枚金叶子始终未动,仿佛象征着她心底的一道界线,谁也不能跨越。 抗战结束后,她的侄子盛毓度因无妄之灾入狱,她不得不亲自拿起电话,拨给那个曾许诺娶她却终身未归的人。 语气平和,不疾不徐,仿佛只是在处理一件久未联络的公务,对方没有多问,她也未多说,三日后,人获自由,事件平息,她也未再提及那个电话。 多年未见的那场重逢,是宋子文刻意安排的,他从朋友口中得知她会出席那场酒会,精心打点仪表,只为博她一眼回应,但她没给,连眼神都未多留。 他的一句“好久不见”也未能唤起任何波澜,她只说丈夫在等,便飘然离开,对她而言,那不再是放不下的旧情,而是历尽风霜后学会的不回头。 他后来几次托人递话,表达思念,都被她一一挡回,传闻他赴美前,还想邀她同行,她只摇头不语,纸上写着的名单中,没有她的姓氏。 他的三个女儿名字中皆带“颐”字,仿佛试图用血脉延续那段未竟的过往,而她,始终在上海老弄堂过着简朴日子,从未打扰谁的生活,也不愿被谁打扰。 那些年里,她未再提起那位早已功成名就的旧人,偶有旁人问起,她也只笑着轻描淡写,她不追忆,不诉苦,也不反驳。 冷淡的“懒得理他”,藏着的不只是失望,而是将自尊握在手心的坚定,她知道,一段感情的结束,不必宣告,不必清算,有时,一句不回应,才是最彻底的诀别。 1983年冬,病榻前,她终于让人取出那枚封存已久的金叶子,它依旧光亮,只是已不再温热,她握着它,闭上眼睛,像是终于将一段压在心底半生的往事,安然归还给时间。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:人民政协报2009年02月05日——青年时期的宋子文与盛宣怀家族:两个七小姐