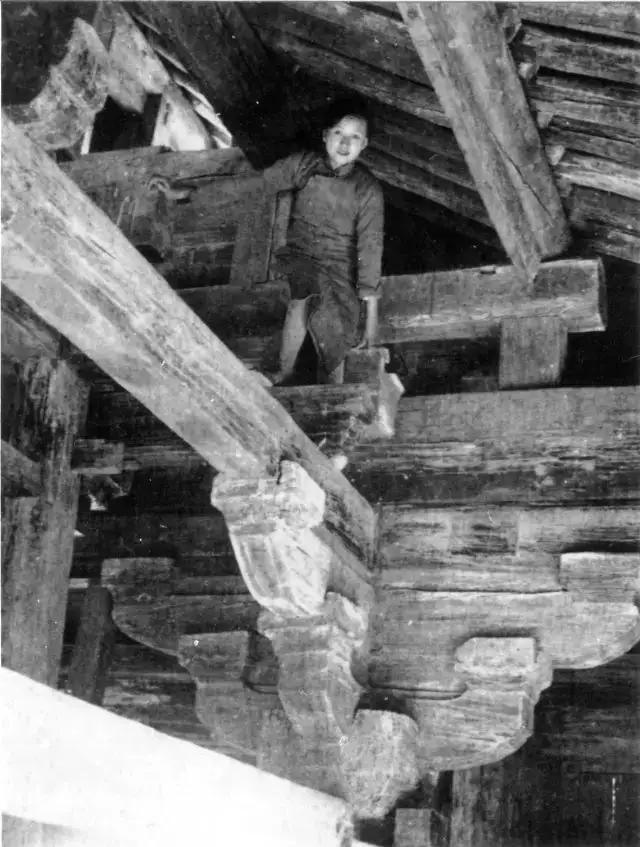

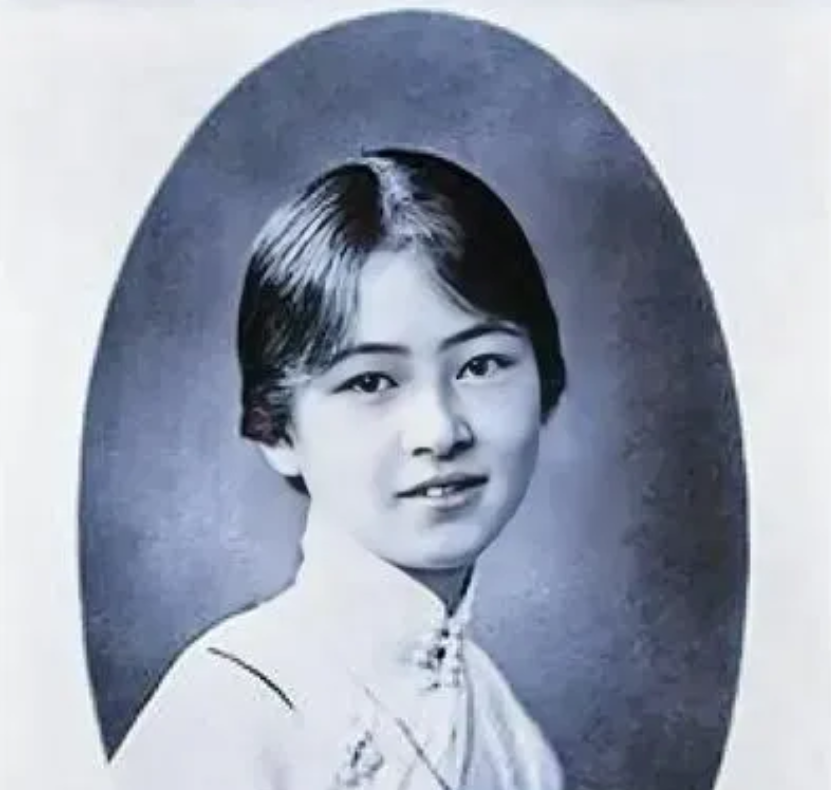

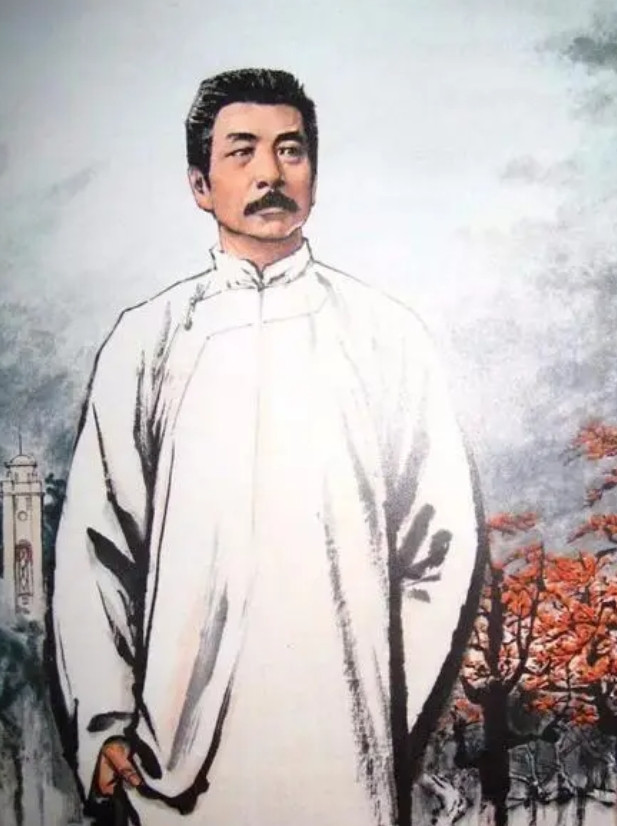

1937年6月,山西五台山,林徽因趴在佛光寺大殿的木梁上,借着手电筒的微光,一寸寸辨认梁架上的墨迹。忽然,她的指尖顿住了——“佛殿主女弟子宁公遇”几个字在尘土下若隐若现。“思成!唐代的!这是唐代的!”她几乎是滚下木梯,发髻散乱,旗袍沾满蛛网,却在荒寺里放声大笑。 梁思成闻声狂奔而来,看见妻子跌坐在满地碎木屑中,脸上混着汗水与灰尘,眼睛却亮得惊人。手电筒的光束扫过梁架,那行沉睡千年的字迹在光影里忽明忽暗,像在与两个现代人无声对话。“你看!”林徽因抓住丈夫的手腕,声音发颤,“这绝对是唐代的墨书,比日本宣称的最古木构还早!” 寺外山风呼啸,卷着松涛拍打着斑驳的寺墙。梁思成仰着头,脖颈酸得发疼,却舍不得移开目光。他想起这些年带着营造学社的同仁四处寻访古建,住过漏雨的破庙,蹚过结冰的溪流,被当地人当成“看房子的疯子”。

此刻,那些艰辛突然都有了重量——他们终于找到了中国唐代木构建筑的实证,打破了日本学者“中国境内已无唐代木构”的断言。 “快,拿测绘工具!”梁思成回过神,声音里带着抑制不住的兴奋。昏暗的大殿里,两个人立刻忙碌起来。林徽因踮着脚清理梁上积尘,梁思成架起测量仪,铅笔在图纸上沙沙作响。烛火在穿堂风里摇晃,映得他们的影子在壁画上忽长忽短,恍若与千年前绘制壁画的匠人重叠。 夜渐深,油灯添了三次油。当第一缕晨光爬上飞檐时,两人望着铺满一地的草图,相视一笑。林徽因的旗袍被木刺勾出几道口子,发丝黏在汗湿的额头上;梁思成的眼镜腿缠着布条,镜片上还沾着木屑。可谁也没在意这些,他们的全部心神都被眼前这座千年古寺牵引着。 消息不胫而走,附近的村民挤在寺门口张望。一位拄着拐杖的老者颤巍巍地说:“我爷爷的爷爷就说,这庙是老辈子传下来的宝贝。”林徽因蹲下身,握住老人粗糙的手:“老人家,您说得对,这确实是宝贝,是全中国的宝贝。” 这场意外的发现,不仅为中国建筑史补上了关键的一页,更像是一场跨越时空的对话。那个叫宁公遇的唐代女子,或许不曾想到,自己虔诚供养的佛殿,会在千年后成为民族文化自信的注脚。

而林徽因与梁思成,用沾满尘土的双手,拂开了历史的迷雾,让古老的文明重新焕发荣光。他们的故事,就像佛光寺檐角的铜铃,在岁月的风中,始终回响着执着与热爱的声音。