997年,宋太宗驾崩。太监王继恩请宰相吕端“议所立”。吕端趁王继恩不注意,迅速把他锁进书房,并吩咐手下严加看管。然后派人通知太子火速进宫。可太子此刻却正在郊外寺庙密会红颜!

这便是历史上著名的宋真宗继位之谜。

吕端为何将大宦官王继恩锁进书房?不是嫡长子且资质平平的赵恒又是如何当上太子?

将历史回溯到公元979年,因明德皇后的儿子赵元亿早夭,使得宋太宗失去唯一的嫡子,拥有和宋太宗一般“天日姿表”的皇长子赵德崇备受宋太宗宠爱。

加之他德才兼备,骑技精湛,宋太宗俨然将他作为太子培养。

在赵廷美谋反案发生的几个月后,赵德崇改名为赵元佐并册封为楚王。

但变故也恰巧发生在谋反案之后,赵元佐觉三叔赵廷美是被冤枉,想帮其平反冤情,此事招致宋太宗忌惮。

在《长编》卷中曾记载:“元佐遂感心疾,或经时不朝请。”

也就是说他因此事着了心魔,性格也不复从前,经常称病不上朝。

公元985年,赵元佐的病情有所好转后,宋太宗大喜,邀请皇子群臣于皇家林苑饮酒设宴,考虑到赵元佐的身体情况便未命其出席。

赵元佐得知倍感心凉,认为父皇弃他而去便纵火点燃了宫殿。

大火燃亮了半边天,直至第二天清晨,这场闹剧才堪堪落幕。

宋太宗甚怒,经大臣和次子赵元佑求情才没有将赵元佐废为庶民,而是软禁在南宫。

对于大儿子的疯癫,宋太宗心里倍感凄凉,于是将目光放在了次子赵元佑的身上。

可是,天不随人愿,在992年的寻常一天,赵元佑在朝拜时突然感到不适,还未拜谒宋太宗便返回府邸。

宋太宗听到消息便前往他的府邸探望,见到的却是儿子的最后一面。

赵元佑年仅27岁便病故。使得宋太宗终日郁郁,悲叹上苍不公。

朝堂也并非如表面那般平静,平静的水面下暗潮涌动,预示着新的风浪即将到来。

宋太宗身边的太监王继恩曾因拥护太宗上位而备受宠信。

有一天,一位名叫潘阆的门客对他说:“您虽然荣宠满身,但也因此遭人嫉恨,被人检举行为不检点。一旦皇帝驾崩,您又如何保证自己当今的地位呢?”

王继恩听完衣衫湿透,心中大惊,“可我如何是好啊?还望先生指点迷津!”

潘阆回道:“如今皇上春秋已高,何不建议他设立储君?将来的储君也会承您的这时的一份情而加以庇佑。”

王继恩询问立赵恒为太子如何,潘阆反驳称:“赵恒立为太子已是大势所趋,届时他不一定会承情,而认为自己继位是理所应当。立本就不该立的人方为上上策啊!”

计谋已在他们之间暗自滋长。

可宋太宗未理会他们的建议,因其旧伤复发,危及生命便立赵恒为太子。

曾寄予厚望的两个儿子一疯一死对于宋太宗是一次重重的打击,立赵恒为太子可能也是当时的无奈之举。

或许真应了赵恒儿时的一句“由天命耳”,赵恒虽无大才,却阴差阳错地获得了储君之位。

这句玩笑话又是如何说出的呢?

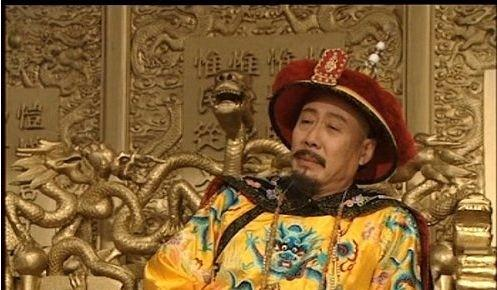

儿时的赵恒调皮,在宫人未注意时,爬上了龙椅玩耍还被当时的皇帝宋太祖赵匡胤和后来的宋太宗赵光义看到。

身为伯父的赵匡胤没有大发雷霆,斥责赵恒,身后的宋太宗早已身冒冷汗,害怕皇兄认为他们一家心怀异心。

赵匡胤轻声问他为何如此做,没想到年纪尚小的赵恒说:“由天命耳,天命有归,孩儿亦不敢辞。”

将自己的过失巧妙推给上天,使得赵匡胤暗自叹服他的机敏大胆。

若干年后,真如他所言,他成为了那个命定之人,当上了太子。

册立太子之后,都城的百姓也欢呼雀跃道:“真社稷之主也!”储君乃国家之邦本,对于稳定朝政、安抚百姓起着重要的作用。

赵恒虽已被立为太子,可并意味着就能高枕无忧了,前方的路还充满许多未知数。

公元997年3月,宫殿因天气充斥着萧瑟之风,宰相吕端如往常一般前往寝殿看望已经病入膏肓的宋太宗。

可此时的寝殿笼罩着一股令人不安的氛围,宫人们看着外面的天空直呼要变天了。

平日被人认为糊涂的吕端却敏锐地感受到异样,看到寝殿里站着李皇后和太监王继恩,却不见太子赵恒地身影,他不由得背后一凉。

急忙在笏板上写下“大渐”二字,也就是病危之意,悄悄派人送给还在郊外私会佳人的太子。

赵恒得知消息,急冲冲地赶回宫中。

此时皇宫这边的情形不容乐观,王继恩联合李皇后准备拥护被废的李元佐继位,一个已得疯病的傀儡皇子自然是更好控制。

吕端心生一计,诓骗王继恩去书房取秘密留下的圣旨,王继恩怀揣着疑虑跟着去了。

一到书房门口,吕端称其不备,一脚将他踹进书房并锁住了出口。

吕端的计策为赵恒争取到时间,面对赵恒的到来,李皇后的阴谋无法施展,赵恒得以顺利登基。

正是吕端在大事面前的不糊涂才避免了一场宫廷政变,至此大宋的皇位继承方式由兄终弟及转为父死子继。