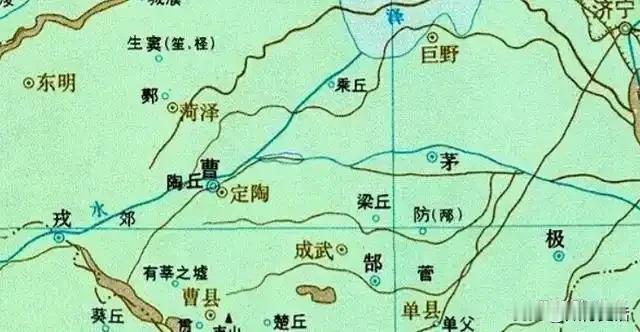

深耕春秋 | 公元前703年 春秋笔法下的外交密码:解码"曹大子来朝"的礼仪博弈 鲁隐公七年冬,"曹大子来朝,宾之以上卿,礼也"的简练记载,看似平淡无奇地记录了一次诸侯会面,实则暗藏春秋时期错综复杂的外交密码。这段文字如同显微镜切片,将周代礼乐文明下诸侯交往的微妙规则浓缩于方寸之间。当曹国太子跨越黄河来到曲阜时,这场看似寻常的朝聘活动,已然成为透视春秋初期国际政治生态的棱镜。 一、青铜器上的礼仪密码 周代礼乐制度构建了严密的等级秩序,诸侯朝聘的礼仪规范堪称一部精密的国际法典。《周礼·春官》记载"以宾礼亲邦国",将朝聘细分为朝、宗、觐、遇、会、同六种形式。曹太子作为一国储君,其朝聘规格本应严格对应"诸侯之卿"的接待标准,但鲁国却破格以"上卿"之礼相待。这种看似逾制的背后,实则是周代"礼有等差"原则的灵活运用。 在青铜器铭文中,"侯氏用一牢"的记载屡见不鲜,昭示着饮食规格与身份等级的对应关系。鲁国为曹太子提供的"上卿"之礼,不仅体现在飨宴的牺牲数量、玉帛规格,更在于仪式流程的每个细节都经过精心设计。这种仪式化的展演,本质上是对诸侯国实力与地位的重新确认。 礼器的使用同样暗含深意。鲁国若以普通诸侯之礼相待,需用玄酒、茅蒐等普通祭品;而改用上卿规格,则意味着在酒器组合、祭祀程序等方面全面升级。这些细微差别构成了一套独特的外交语言,使朝聘活动超越了简单的政治访问,升华为礼乐文明的具象表达。 二、曲阜宫廷的政治算计 鲁国在春秋初年虽非霸主,却以"犹秉周礼"自居。其外交政策始终围绕"尊王攘夷"的核心理念展开。接待曹太子时逾制使用上卿之礼,实则是鲁国在周王室权威衰落背景下,试图通过礼仪重构来巩固自身话语权的战略选择。这种"以礼为剑"的外交手腕,既彰显了鲁国的文化正统性,又暗含了对周边诸侯的影响力扩张。 曹国地处中原要冲,其朝聘活动具有特殊地缘政治意义。鲁国以超规格接待,既是对曹国战略地位的认可,也是向其他诸侯释放信号:在周王室式微的乱世中,鲁国仍保持着对礼乐制度的解释权。这种软实力的运用,使得鲁国能在列国纷争中保持相对优势地位。 这场外交展演的深层动机,在于重塑诸侯间的等级秩序。通过抬高曹太子待遇,鲁国实际上在暗示:即便在礼崩乐坏的时代,依然存在可供遵循的国际规则。这种"以礼制礼"的策略,既是对现实政治的妥协,也是对理想秩序的坚守。 三、春秋笔法的微言大义 《左传》作者以"礼也"二字作结,看似简单评价,实则暗含价值判断。在"礼崩乐坏"的春秋时代,鲁国此举被史家视为维护礼制的典范。这种评判标准,源自儒家对周代礼乐文明的深切认同,也折射出史官"寓褒贬于一字"的笔削之功。 "宾之以上卿"的记载方式,体现了春秋笔法"微而显,志而晦"的特点。表面平铺直叙,内里却暗含着对鲁国外交智慧的赞誉。这种书写策略,使历史叙述超越了单纯的事件记录,成为道德评判与政治教化的载体。 在"微言大义"的叙事传统下,每个礼仪细节都成为道德评判的依据。鲁国对礼制的坚持,不仅是对周王室的效忠,更是对"尊尊亲亲"伦理原则的践行。这种将外交实践与道德教化相结合的传统,构成了中国传统政治文化的重要特征。 当我们重新审视这段两千年前的朝聘记录,看到的不仅是诸侯间的往来应酬,更是中华文明早期国际关系体系的生动缩影。在"礼"的框架下,诸侯们既竞争又协作,既对抗又妥协,共同编织出春秋时代独特的政治图景。这种以礼为纽带的外交智慧,至今仍在影响着东方文明对国际关系的理解与实践。 五千年历史分享 中国先秦史学会