1954年,郑洞国去中南海赴宴,在见到毛主席的时候问到:“主席,你的马列主义为什么学得那么好?”

1903年,郑洞国出生在湖南省石门县南岳乡的一个普通农民家庭,年轻的郑洞国满怀报国之志,决心投身军旅,然而,命运总是喜欢和有志之士开玩笑,当他辗转多地想要报考广州黄埔军校时,却发现报名已经截止。

就在郑洞国心灰意冷,准备先当兵再说的时候,机会却意外地降临了,原来,郑洞国所住旅店里的一位同乡黄鳌,已经被军校录取,却多出了一个名额。

黄鳌慷慨地提议让郑洞国顶替自己的名字去考试,就这样,郑洞国顶着"黄鳌"的名字,成功通过了考试,踏入了黄埔军校的大门。

入学后,他主动向校方承认了自己的行为,最终以真实身份完成了学业,从黄埔军校毕业后,郑洞国开始了他的军旅生涯。

在抗日战争期间,他多次参与重要战役,展现出卓越的军事才能。其中,最让郑洞国名声大噪的是1939年的昆仑关战役。

当时,郑洞国率领荣誉第1师,与号称"钢军"的日本第5师团展开了长达20多天的激烈战斗,在这场战役中,郑洞国指挥有方,带领部队一举攻克昆仑关天险,全歼日军第5师第12旅团,为中国抗战史上写下了浓墨重彩的一笔。

然而,战争的残酷并未就此结束,1948年,郑洞国被任命为长春守将,这段经历可以说是郑洞国军旅生涯中最艰难的时期,被解放军重重包围的长春城内,郑洞国虽然身为吉林省主席,但他的政令却无法传达到城外。

整整7个月的时间里,郑洞国和他的部下们经历了求生不得、求死不能的煎熬。最终,在看到大势已去的情况下,郑洞国的部属们纷纷选择了起义或投诚。

投诚之后,他并没有立即被安排工作,而是被送往哈尔滨和抚顺进行休养和学习。这段时期,对于郑洞国来说,既是一次难得的喘息机会,也是一次深刻的思想洗礼。

在哈尔滨和抚顺的日子里,郑洞国开始接触到大量他此前从未系统学习过的马列主义著作,这些著作包括马克思、恩格斯、列宁的经典著作,以及毛泽东的著作选集,对于一个长期在国民党体系中生活和工作的军人来说,这些思想和理论无疑是全新的。

这段学习期间,郑洞国不仅仅是被动地接受知识,更重要的是,他开始主动思考,他开始理解共产党为什么能够取得胜利,为什么能够得到广大人民群众的支持。

1949年,新中国成立,对于像郑洞国这样的前国民党将领来说,未来充满了不确定性,然而,命运再一次给了郑洞国一个转折的机会。

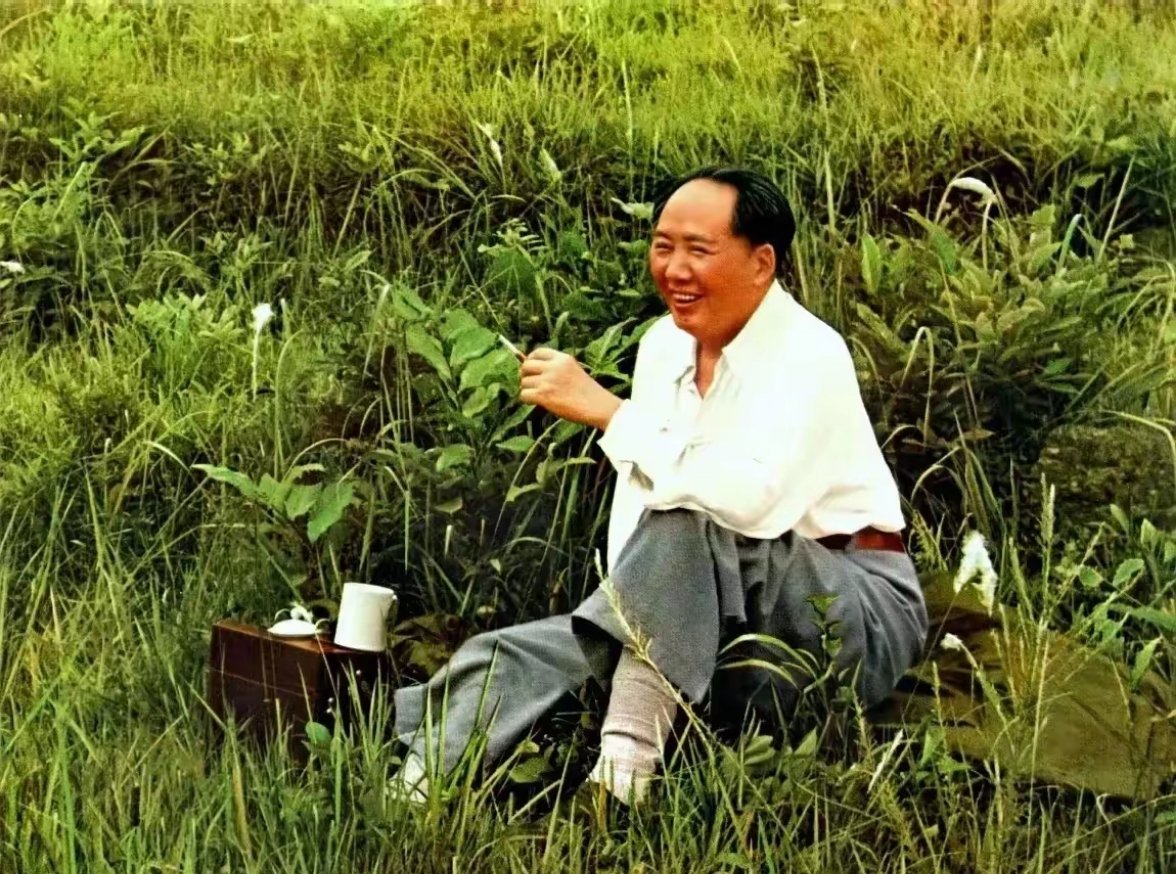

1954年9月,在第一届全国人民代表大会第一次会议上,毛泽东主席亲自提议郑洞国担任国防委员会委员,并受邀前往中南海与毛泽东共进晚餐。

当郑洞国忐忑不安地走进毛主席的住处时,他怎么也想不到,等待他的将是如此温暖而亲切的场面。

毛主席用浓重的湖南口音热情地招呼郑洞国,这种乡音无改的亲切感立刻拉近了两人的距离,更让郑洞国感动的是,当他想要吸烟时,毛主席竟亲自站起来为他点烟。

正是这次晚宴,彻底改变了郑洞国的心态,在宴席期间,郑洞国问了主席一个问题:“主席,你的马列主义为什么学得那么好?”

毛主席思虑片刻说道:“一个人的思想总是发展的,立场是可以转变的。只要立场转变了,自觉地放下架子,拜人民为师,这就灵了,学马列主义也就容易学好了!”

这次对话让郑洞国深刻感受到了新中国领导人的亲和力和平等理念,这让他下定决心,要全心全意为新中国的建设贡献自己的力量。

1991年,88岁高龄的郑洞国离世,郑洞国的一生,从某种程度上说,就是中国近现代史的一个缩影。他的经历见证了中国从战乱到和平、再到统一的历程。

回顾郑洞国的一生,我们不难发现,他身上体现出了中华民族特有的韧性和智慧。在国家和民族面临危难时,他挺身而出,在抗日战争中建立了赫赫战功,当历史的车轮转向新的方向时,他能够审时度势,选择与人民站在一起。

这种能力,不仅需要政治智慧,更需要对国家和民族的深沉爱意。