1948年,24岁的王孝和被判处死刑,可他却转头寻找妻子的身影,谁料,环顾一圈都没看到,随即,他仰天大笑出门去。

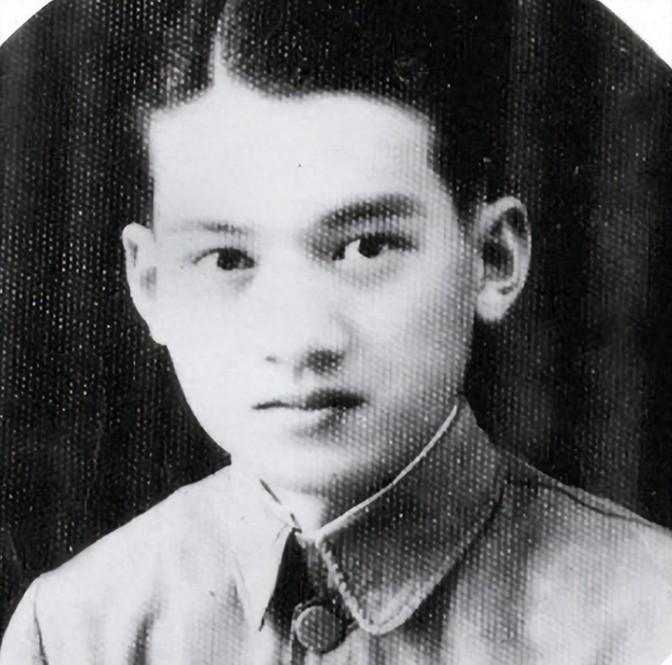

王孝和的故事要从一桩童年的娃娃亲说起,1937年,战火纷飞的年代,11岁的王孝和随家人逃难到宁波陶公山外婆家。

邻家有个7岁的小姑娘叫忻玉英,两家大人一拍即合,给这对孩子定了亲,这种包办婚姻在当时再普通不过,却为王孝和日后的革命生涯埋下了伏笔。

长大后的王孝和并没有被命运摆布,他凭借优异的成绩考入了上海的励志英文专科学校,在这里接受了新式教育,也萌发了革命思想。

1941年,年仅16岁的王孝和秘密加入了中国共产党,开启了他短暂而辉煌的革命生涯。

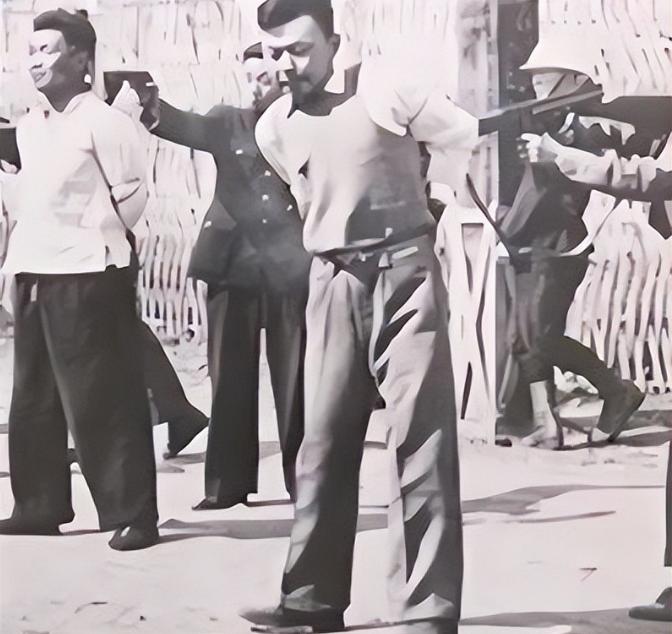

毕业后,王孝和进入杨树浦发电厂工作,他没有像其他知识分子那样高高在上,而是主动与工人打成一片,他倾听工人的苦楚,了解他们的需求,并利用自己的文化优势为工人争取权益。

在王孝和的努力下,工人们有了自己的图书馆,有了学习的机会,他还经常撰写宣传革命的文章,组织工人参加游行示威。

1946年,18岁的忻玉英来到上海寻找王孝和,两人的重逢像是命中注定,很快就坠入爱河。

在组织的支持下,他们结婚了,忻玉英虽然不知道丈夫的真实身份,但她凭着朴实的本能,成为了王孝和革命工作的得力助手,她常常在家门口放风,为丈夫和同志们的秘密会议提供掩护。

然而,幸福的时光总是短暂的,1948年,形势日益严峻,国民党特务万一多次找到王孝和,劝他改变立场。

他甚至警告王孝和即将被捕,面对诱惑和威胁,王孝和毫不动摇,他知道,自己的坚持能够保护更多的同志。即使面对生命危险,他依然选择留下来,继续战斗。

4月21日,噩耗终于降临,国民党特务闯入王孝和的家,将他逮捕。在狱中,王孝和遭受了难以想象的酷刑,老虎凳、辣椒水、电刑,特务们无所不用其极。

但王孝和始终咬紧牙关,没有透露任何组织的信息,他不仅保护了同志,还在狱中积极与难友交流,鼓舞大家的斗志,即使在最黑暗的时刻,他依然保持着对革命必胜的坚定信念。

在生命的最后时刻,王孝和写下了三封绝笔家书,一封给狱中难友,鼓励他们继续为正义而战;一封给父母,请求他们照顾自己的妻子。

最后一封给即将分娩的忻玉英,字里行间充满了对妻子的牵挂和对未出世孩子的期望,他为这个孩子取名"佩民",寄托了自己对新中国的憧憬。

1948年9月30日,王孝和被押上法庭,面对国民党的审判,他不卑不亢,当判决下达的那一刻,王孝和竟然笑了。

那是一种发自内心的、充满信仰的微笑,他知道,黎明即将到来,革命终将胜利,在被押往刑场的路上,王孝和一直回头张望,希望能再看妻子一眼,可惜,这个愿望最终未能实现。

王孝和牺牲时,年仅24岁,他的生命定格在了革命胜利的前夜,然而,他的精神却永远活在人们心中,他的事迹在上海工人中广为流传,激励了更多人投身革命事业。

他的名字被刻在上海龙华烈士陵园的纪念碑上,成为永恒的纪念。

王孝和牺牲后,忻玉英生下了女儿王佩民,这个从未见过父亲的女孩,长大后开始了寻找父亲足迹的漫长旅程。

她走遍父亲曾经生活过的地方,翻阅无数档案资料,希望能够拼凑出父亲的完整形象。

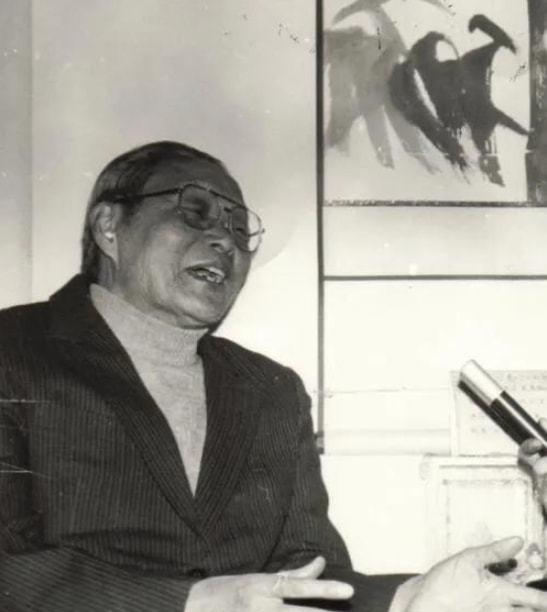

2001年,53岁的王佩民在上海市档案馆有了重大发现,她找到了父亲的遗书和47封监狱信件,当她看到这些泛黄的纸张时,仿佛听到了父亲在跨越时空对她说话。

她终于明白了父亲的选择,理解了那个信仰的微笑背后的力量。

王佩民曾经这样写道:"爸爸,我一直在找您,可我到现在也没有找到您,我相信以后一定会找到您,这么多年,从没有见过父亲的我总是在想,只有通过照片才能知道我的父亲是什么样的人。"

在上海烈士陵园,当工作人员应王佩民的请求打开父亲的棺材时,她看到的只有几根白骨和一块头骨,她趴在棺材边痛哭流涕,但同时也真实地感受到了父亲的存在,这一刻,她仿佛看到了父亲临终前那个坦然的微笑。