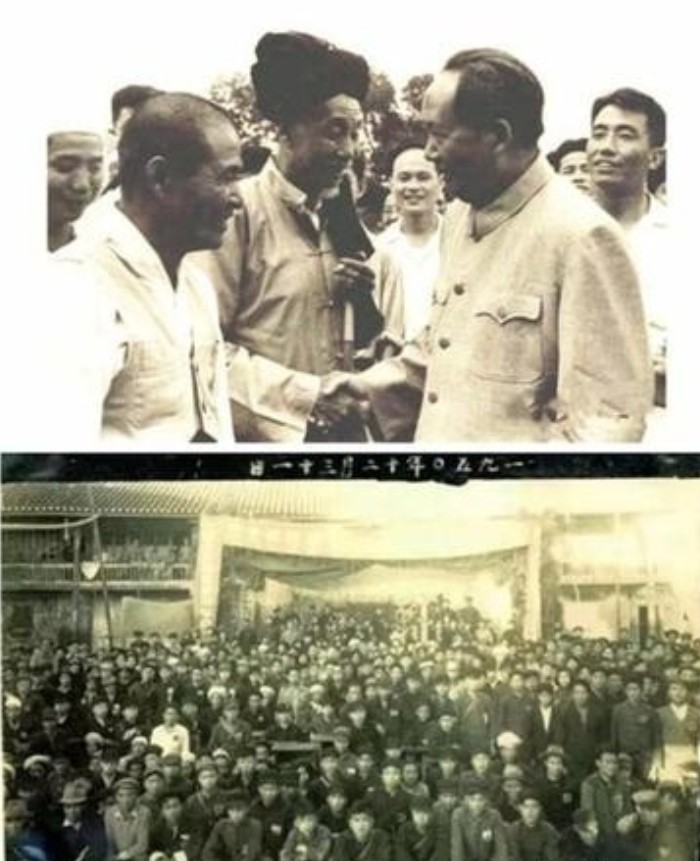

1950年,主席曾劝佤族头人,“听说你们有猎头的习俗?能不能改一改?用猴头,或者虎头?” 新中国成立后,政府推行平等团结的民族政策,但很多少数民族地区仍保留着落后的习俗。1950年,一个关键性的事件促成了佤族猎头习俗改革的开始。当时,云南楚雄盐丰的彝族土司普光才在被118团击溃后,逃到了云南西盟县中课乡邦箐大寨的佤族领地。 由于历史上彝族与佤族存在严重的民族矛盾,加上普光才到达时恰逢邦箐大寨正准备举行人头祭祀,他一到就被佤族人绑了起来,准备用作祭品。情况危急,118团赶到后试图解救普光才,但佤族人坚持要完成祭祀。经过多次交涉,118团谎称要将普光才押回去处决,同时给佤族送上粮食、牲畜和罐头作为礼物。最终通过与佤族头人拉勐的拼酒比赛取胜,才终于让佤族同意放人。 普光才获救后,得知自己的家人也获得了宽大处理,于是主动劝说其他彝族放下武器,转而支持新政府。这一事件不仅挽救了一条生命,也为国家与少数民族之间建立了初步的信任关系。 1950年5月底,政府决定邀请佤族头人拉勐前往北京参加新中国成立后的第一次国庆典礼,由澜沧县竹塘区区长龚国清负责邀请工作。这一邀请具有重要的政治意义,旨在展示新政府对各民族一视同仁的态度,也希望通过这种方式让少数民族领袖亲眼见证新中国的建设成就。 然而,拉勐起初因为担心自身安全而拒绝了邀请,他以佤族人不出远门为由表示不愿前往。经过龚国清多次真诚劝说,拉勐最终同意前往北京,但提出了三个条件:一是要有汉族干部陪同;二是龚国清必须用自己的一个儿子作为人质留在佤族,如果四个月内拉勐没有返回,佤族可以杀死这个人质;三是政府需要赠送邦箐大寨一千斤盐巴和一百件土布。 这些条件虽然严苛,但都得到了满足。龚国清甚至不顾个人安危,将自己的亲生儿子作为人质留在佤族部落,用实际行动消除了拉勐的疑虑。这种非凡的勇气和对民族团结事业的奉献精神,成为了那个时代民族工作者的典范。 1950年9月30日,拉勐踏上了北京的土地。对于一个从未离开过云南山区的佤族头人来说,这次首都之行无疑是一场前所未有的体验。北京的宏伟建筑、繁华街道、现代化设施,都与他熟悉的山林村寨形成了鲜明对比。 当天,拉勐就应邀参加了由周总理主持的国宴。对于习惯了简朴生活的佤族头人而言,国宴上的礼仪和氛围都是全新的体验。第二天,拉勐参加了新中国成立后的第一个国庆大典,见证了天安门广场上的庄严仪式,感受到了全国人民同庆新中国成立的激动氛围。 10月3日,一场更具历史意义的会议在怀仁堂举行。全国43个民族的代表齐聚一堂,这是新中国成立后少数民族代表的首次大规模聚会。在这里,拉勐有机会与其他少数民族的领袖交流,了解到不同地区少数民族的生活状况和文化传统。这些交流让他意识到,许多民族都在新中国的大环境下逐步摒弃落后习俗,走向现代化的道路。 在怀仁堂的民族代表会议上,发生了一段载入史册的对话。毛主席关注到佤族的文化传统,主动询问拉勐关于猎头习俗的问题。他婉转地表达了自己的建议:"听说你们有猎头的习俗?能不能改一改?用猴头,或者虎头?"这种提问方式既尊重佤族的传统,又含蓄地表达了希望改变的意愿。 面对这个问题,拉勐坦诚地回应说猴头不适合作为祭品,虎头虽然可以,但捕捉困难。毛主席没有强制要求立即改变,而是以平等商量的语气表示:"这事由你们民族自己商量着办吧,但人头就不要用了,可以用其他东西代替嘛!" 拉勐带着毛主席的嘱托返回家乡后,开始在佤族部落中宣传改革猎头习俗的必要性。同年,佤族响应了毛主席的倡议,开始尝试用牛头替代人头进行祭祀活动。祭师巴猜依然主持仪式,族人们依旧带着传统的祭品参与,只是将核心祭品由人头替换为牛头。 然而,习俗的改变绝非一蹴而就。在一些保守的佤族部落,人头祭祀依然秘密进行。据记载,1956年的澜沧县就有270人被用作祭祀,这个数字虽然在政府严格管控下,1957年减少到190人,1958年进一步减少到90人,但仍然表明改革面临着巨大挑战。 1957年,一起震惊全国的事件更加凸显了改革的紧迫性。当年,有13名地质勘探队的科技人员在澜沧地区被杀害,他们的头颅被用于祭祀活动。这一事件引起了中央政府的高度重视,进一步加强了对人头祭祀陋习的打击力度。 1958年,一起恶性事件最终成为了彻底废除人头祭祀习俗的转折点。一名佤族男子无视法律和族内警告,残忍地杀害了山上的一个七口之家,包括老人、妇女和儿童,并将他们的头颅带回村中。如此残暴的行为引起了广泛震惊和愤怒。 公安部门迅速将凶手逮捕,并在公开大会上执行了枪决。这次严厉的处罚对佤族社会产生了深远影响,清晰地传达了政府对此类行为零容忍的态度。从此以后,佤族地区的人头祭祀活动才真正被彻底废除。