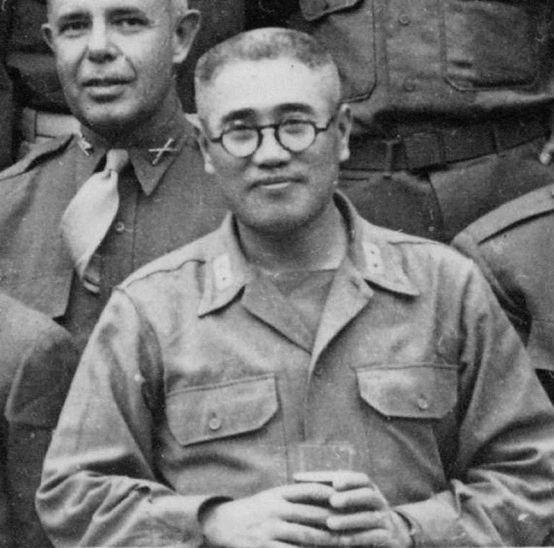

1961年,被关押了12年的廖耀湘,走出了功德林战犯管理所。随即便受到了周总理的亲自接见:“听说你离开了功德林了,国家想给你个特殊任务,不知道你愿不愿意为人民服务?” 廖耀湘这个名字,在国民党军史上不算默默无闻,但也绝非光彩照人。他早年留学法国,军事理论功底扎实,回国后在国民党军队里混得风生水起,靠着能力和资历爬到了高位。可惜,他的军事生涯却是个“翻车现场”。1948年的辽沈战役,成了他人生最大的滑铁卢。当时,他指挥的部队接连失利,国民党内部对他批评得毫不留情,说他“无指挥道德”,这话可不是随便说的。 比如新开岭战役,他兼任指挥的新22师磨磨蹭蹭,眼看着整编25师被东北民主联军打得全军覆没,他愣是没动静。内部资料还爆料,他故意拖延进度,摆明了让25师当炮灰。到了公主屯之战,新五军被围困,离他指挥的新六军就一步之遥,可新六军硬是站着看戏,三天后新五军没了,他还推说没接到增援命令。可记录清清楚楚,他就是救援不力。升任兵团司令后,他变本加厉,经常拿非直属部队当挡箭牌,损耗殆尽后自己拍拍屁股走人。黑山之战,他部下对他彻底失望,作战敷衍,三天打不下来,兵团直接崩盘。这一系列操作,让他成了国民党军中出了名的“坑队友之王”。 1948年10月,廖耀湘的好日子到头了。那会儿他还是高级将领,趾高气扬,看不起老百姓,结果却栽在了民兵手里。民兵指挥官赵成瑞接到任务,带人摸到一家小旅店,把化名“胡庆祥”的廖耀湘逮个正着。他装成商人想跑,哪知道身份早暴露了,随即被押进战犯管理所,开启了12年的改造生活。 进了战犯管理所,廖耀湘一开始并不老实。他情绪激动,觉得自己是大人物,改造这事儿跟他八字不合,甚至还跟管教闹过冲突。可时间长了,他慢慢冷静下来。1950年代初,一次偶然的机会,他看了一部红色电影,里面讲的革命精神和牺牲,让他开始反思自己过去那些坑人的事儿。这成了他转变的起点。 之后的日子,他不再硬抗,开始参加学习和劳动。从抗拒到接受,再到主动配合,他一步步变了样。到了1956年,他被转到功德林战犯管理所,改造更深入了。他还利用自己的军事经验,参与了一些战术研究,特别是在抗美援朝期间,贡献了几条实用建议。这段时间,他从一个桀骜不驯的战犯,变成了管教眼里的“模范生”。12年的改造,没白费,国家也看在眼里。 1961年12月20日,廖耀湘终于等到了出狱那天。功德林的大礼堂里,军官念名单,当“廖耀湘”三个字响起,他知道自己自由了。走出大门,周恩来亲自来接见他。这事儿不简单,一个被关了12年的战犯,能让总理亲自出面,可见国家对他有特别的打算。周恩来问他:“听说你离开了功德林了,国家想给你个特殊任务,不知道你愿不愿意为人民服务?”廖耀湘没多犹豫,点头答应了。 这个“特殊任务”到底是啥?不是让他再带兵打仗,而是利用他的军事经验和改造后的思想,参与文史研究,为新中国建设出力。这对他来说,既是挑战,也是机会。一个曾经“坑队友”出了名的人,现在要为人民服务,这转变够讽刺,也够真实。 出狱后,廖耀湘被安排在北京一处安静的地方住下,每天跟笔墨纸砚打交道。他开始整理自己当年的军事经验,结合改造期间的反思,投入到文史工作中。1962年,他加入全国政协,跟一些学者聊历史和军事问题。一开始他不太敢开口,毕竟过去名声不好,可慢慢地,他放开了,愿意聊自己的得失。 他还去过一些学术机构讲课。比如有一次在南京,他讲到辽沈战役的失败,坦白说自己当年错了。那一刻,他不是在炫耀,而是真心反省。听众的掌声,让他觉得自己被认可了一回。1960年代,他身体越来越差,但还是坚持写笔记,把自己的经验留下来。1968年,他去世了,享年62岁。国家把他安葬在八宝山烈士公墓,用最高礼遇肯定了他晚年的努力。