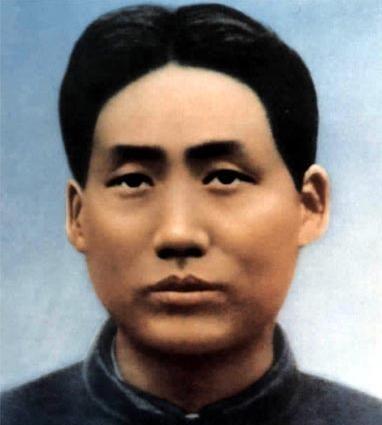

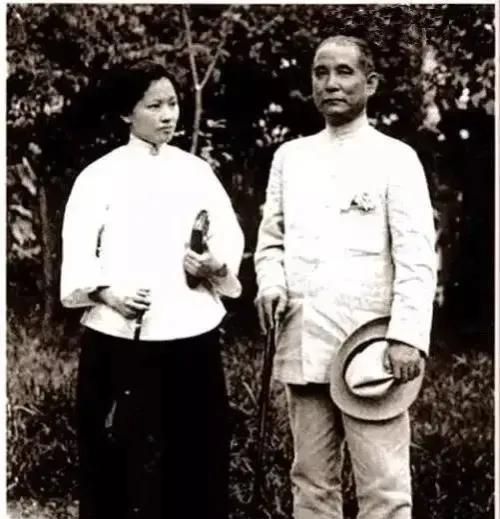

那日,朋友问鲁迅:“和朱安真的没有过夫妻之实?”鲁迅淡漠回答:“有那么几次,就是索然无味!” 朱安站在院子里,红嫁衣还没换下,手里攥着块帕子,盯着远处鲁迅的背影。他刚从书房出来,头也不回地走了,连句交代都没有。村里人还在议论新媳妇长得啥样,她却已经感觉到了冷。第二天,照规矩该去祠堂拜祖,可鲁迅压根没露面。朱安一个人站在堂前,香炉里烟飘得呛人,婆婆周氏咳了两声,摆手让她回去。她低头回了屋,桌上放着碗她熬的粥,早就凉透了。 没过几天,院里多了个消息——鲁迅要跑去日本念书。朱安在灶房听见,勺子差点掉地上。她忙活了一早上,想给鲁迅做顿好吃的送行,可他收拾好包袱就走了,连门都没进。婆婆叹气,递给她块布:“擦擦手,歇会儿吧。”朱安攥着布,站在门口,眼睁睁看着他的影子没了。她没哭,默默回了房,拿起针线,给婆婆补了件旧袄。 日子就这么熬着。朱安在老宅忙里忙外,洗衣做饭,伺候婆婆,院里的鸡都认得她了。她每天早起,把屋子收拾得一尘不染,盼着哪天鲁迅能捎封信回来。可信没等到,村里闲话倒不少,有人背地里嚼舌头,说她守了个空名分。朱安听见这些,假装没事儿,晚上却点着灯,坐在炕上缝衣裳,针扎了手也不吭声。她把鲁迅留下的旧褂子翻出来,洗得干干净净,叠好放进箱子,像在等什么。 好些年过去,鲁迅回来了,瘦了点,眼神更冷。他没多停,带着一堆书,说要搬去北京。朱安以为总算能好好过日子了,可他单独把她叫到一边,扔下一句话:“你想回娘家也行,我给钱。”朱安愣住,手指掐进掌心,硬邦邦回了句:“我跟你走。”她没地儿可去,回了娘家,村里人嘴都能把她淹死。 到了北京,家里换了个大四合院,热闹得像集市。鲁迅的兄弟、学生,进进出出,朱安却像个外人。她还是老样子,烧饭、扫地、伺候婆婆,忙得脚不沾地。可鲁迅呢,成天窝在书房,门一关,谁也别想进去。朱安试过送茶,端着托盘敲门,门缝里他只说了句:“放着吧。”她放下茶壶,转身回了厨房,锅里水开了,咕嘟咕嘟,像在笑她。 日子越过越闷。朱安发现鲁迅的衣服分得清楚,脏的干净的各一堆,像故意不让她碰。她还是洗了,晾在院里,风一吹,晃得刺眼。家里来客,鲁迅聊得热闹,朱安只能在旁边端菜递水,笑脸迎人。她学着做他爱吃的鱼,红烧得香喷喷,端上桌,他却没动筷子。朱安站在灶台边,盯着剩菜发呆,手上油渍还没擦干净。 后来,来了个叫许广平的女人,年轻,谈吐利索,鲁迅看她的眼神都不一样。朱安在院里晾被子,听见书房里笑声,脚步就慢了。她没进去,默默抱起盆,回了自己屋。许广平来的次数多了,鲁迅回家的时间少了。朱安还是照旧,饭做好,婆婆喂饱,衣服洗净,可屋里总觉得空荡荡的。她晚上睡不着,坐在床边,盯着墙上的影子,灯芯烧得噼啪响。 到最后,朱安还是那个朱安,守着四合院,守着婆婆,守着个“周太太”的名分。鲁迅的名字越传越响,书印了一本又一本,朱安却像没存在过。她站在院里,风吹过,桂花落了一地,她弯腰捡起来,攥在手里,碎得不成样子。