1936年西安事变的炮火声中,戴笠与张学良的一番密谈,让蒋介石逃出生天,戴笠因此一生被倚重,少帅因此被囚禁,1937年的淞沪会战,戴笠夜入杜公馆,于笑谈间,拉起一支上万人的抗日武装。

生为国家,死为国家,平生具侠义风,功罪盖棺犹未定;

誉满天下,谤满天下,乱世行春秋事,是非留待后人评。

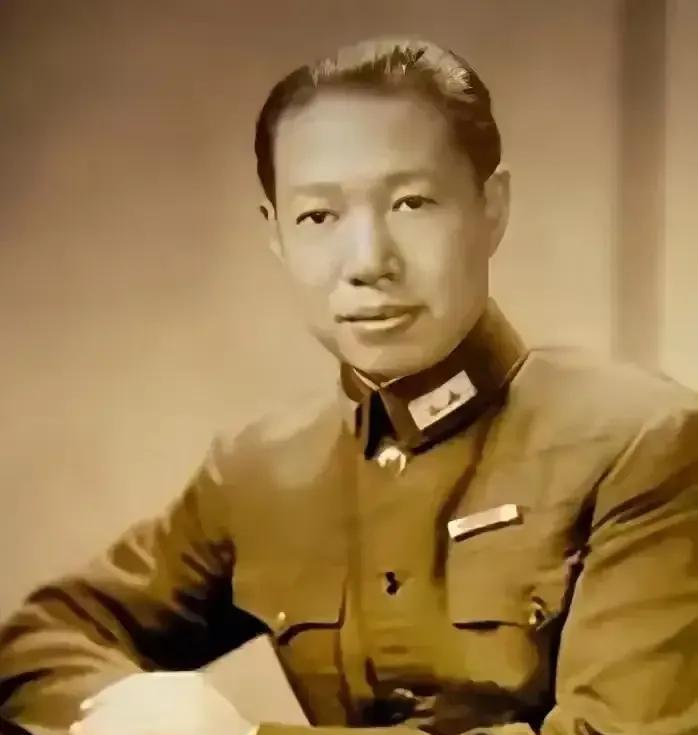

戴春风是草根出身,曾是江山才子,游走于无形战场之间,曾被誉为中国的希姆莱,是蒋介石的“配剑”,他叫戴春风,可被世人记住的仅仅只是戴笠,被称之为中国最为神秘的人物之一,戴雨农。

真实的戴笠真的如此吗?在人才济济的复兴社,唯独选中了草根出身的戴笠成为蒋介石的配件,直接听命于蒋介石越过了高干社的老大哥们,当时海归高学历者比比皆是,这便让戴笠饱受争议。再加上特务工作掺杂着几分血腥为君子所不耻。

爬墙头,搞刺杀,不是君子所为。这便让特务工作的戴笠一开始便饱受非议。

那真实的戴笠到底如何呢?

岭上仙霞关,素有“东南锁匙”“八闽咽喉”之称,是历代兵家必争之地。戴笠便生于此地,他也成为最初的江东才子,5岁那年,年纪轻轻的戴笠戴着硕大的孝帽,送别自己的父亲戴士春。

他的父亲曾是武秀才,逝世那年才仅仅41岁。彼时戴笠的母亲曾这样对儿子说“娘不求你大富大贵,只要将来能有一个正经事做,一家人平平安安就好。”

所以后来戴笠的母亲希望他去考联合师范,可是曾当过孩子王,曾有着宏图壮志的戴笠却不屑于此。

终究难违母命,前去参加考试,在考试前戴笠也曾去算了一卦,戴笠看后大笑道“上上签!哈哈,一朝遇雷雨,绝非池中物……”

结果也确实如此,在此次考试中,戴笠高中“榜眼”,考了第二名,可是就在这一次考试后,戴笠却选择销声匿迹,不入学堂却进军营。

后来陆续神交杜月笙,结实当时蒋志清,追随暗杀大王。,四兄弟义结金兰,在这硕大的江湖,戴笠游走期间,留下了无数传说。

后来他从也曾筹密查组,组中之人包括戴笠、徐亮、周伟龙、唐纵、张炎元、郑锡麟、胡天秋、马策、王天木、王孔安,这就是戴笠特工组织的最早班底——十人团。自此戴雨农开始“兴风作浪”。

戴笠也曾跟胡宗南有过一次对谈,两个人提及母亲。向来被誉为冷血无情的戴笠却难得的流下泪来,眼圈发红的戴笠说“一别五年,也不知母亲如今怎么样了。是否安康,每一份给母亲的信,几乎都是要钱,在如今这个年代,家书抵万金。”

胡宗南在听后有所触动,想起自己生母早逝,幽幽的说了一句“惜福吧,更多的人是子欲养而亲不待。”在1936年在西安连天的炮火声中,杜月笙曾跟张学良进行一次长谈,让蒋介石成功逃出升天。

在1937年淞沪事变发生时,戴笠曾于深夜中入杜公馆,在与杜月笙的谈笑间,拉起一支数万人的抗日武装,在1939年,戴笠也曾安排手下组织了对汪精卫的三次暗杀,让一直觉得高枕无忧的汪精卫损失惨重,落荒而逃。

很多人在说戴笠出入皆有女特工左拥→抱,他跟胡蝶跟他女秘书的传闻,那叫一个沸沸扬扬。实际上好色有之,可是出入有女特工左拥右抱却并非实情。

设立特工处后,戴笠不得不四处奔波,身边跟着的都是清一色的男性,后来他后来才有了一位少见的女秘书,可是这一位女秘书却并不常被戴笠带在身边,戴笠也曾加浙警的女学生,介绍给胡宗南当老婆,沈醉曾认为戴笠跟这一位女学生有染,可到底是无史料记载。

出身风尘,曾是杨虎妻子的陈华,成为了戴笠身边少有的红颜知己。因为戴笠出身农家,所以在吃喝方面并不讲究,只有在宴请美国人宴请高官时,才会摆的铺张一点,所以平时的家宴可谓是简陋至极,陈华也曾每每抱怨戴笠是铁公鸡。

戴笠家中也有大量奢侈品,可大多都是左手进右手出,真正属于自己的那可谓少之又少。戴笠也曾做过不少坏事,在担任特务部部长期间,他成为众人眼中的戴老板的期间,戴笠几乎是一手接受命令,一手提着头颅在刀尖上活动。

在抗战期间,蒋介石独裁,他也镇民主,蒋介石反共他也镇压中共组织。身为蒋介石的配剑,他做了不少的错事。

在1942年,美国的梅勒斯曾前往中国寻求合作,起初对戴笠印象并不好,仅仅见了几面后,便推翻了初印象,戴笠工作作风方面严谨干练,雷厉风行,彬彬有礼而不失身份,两人进行了50多天的工作东南沿海的考察,通过设立情报组织,为美军太平洋作战提供气象情报,让美军能在中国设下担任爆破等工作的突击队,为彼时的美军在中南海登陆创造了条件。

做过错事,曾是蒋介石的配剑,也曾在爆破锄奸,镇压日伪汉奸中出贡献,他是黑暗中最黑的人。也是留下无数谜题的人,他是杀人不长眼的柜子手,也是曾经草根出身的江山才子。

曾在“死到临头”之时赶赴青岛跟美国第七舰队司令柯克,商量用美国军队为国民党输送给养和部队,在明知沪宁大雨的情况下坚持起飞。

蒋介石在偏居东南一隅时,也曾情不自禁的念叨“若雨农未死。”