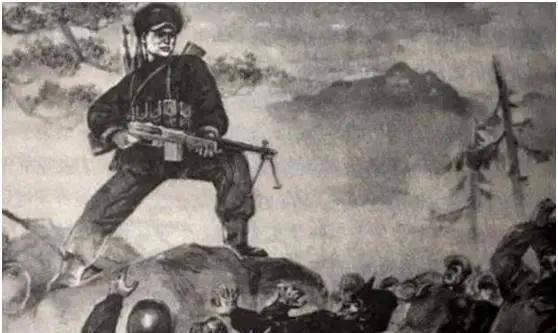

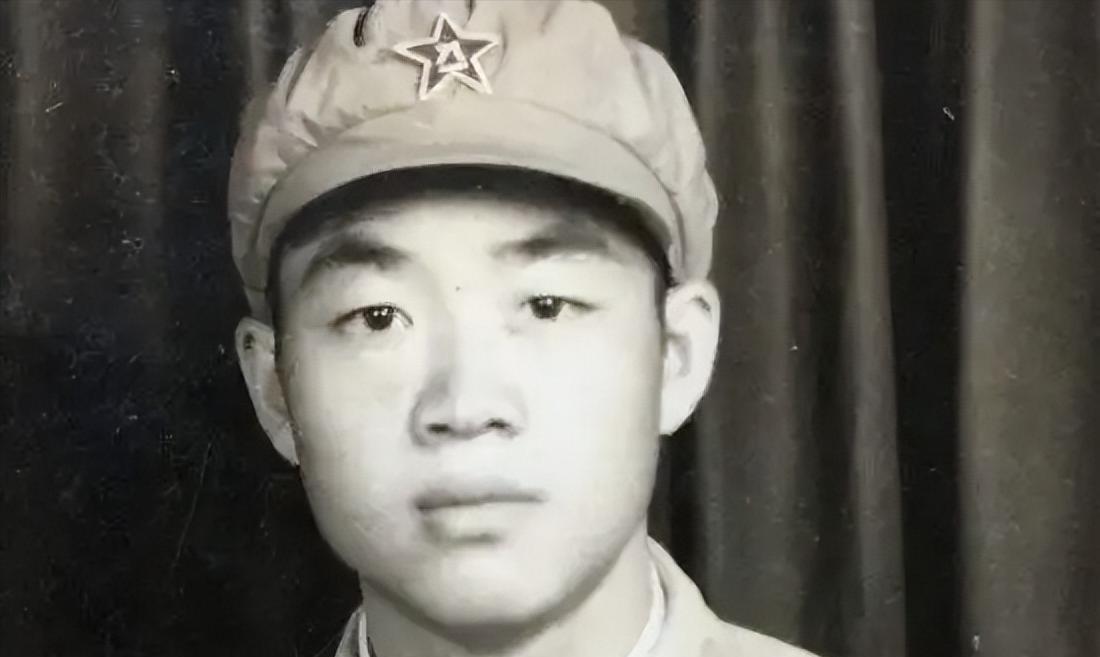

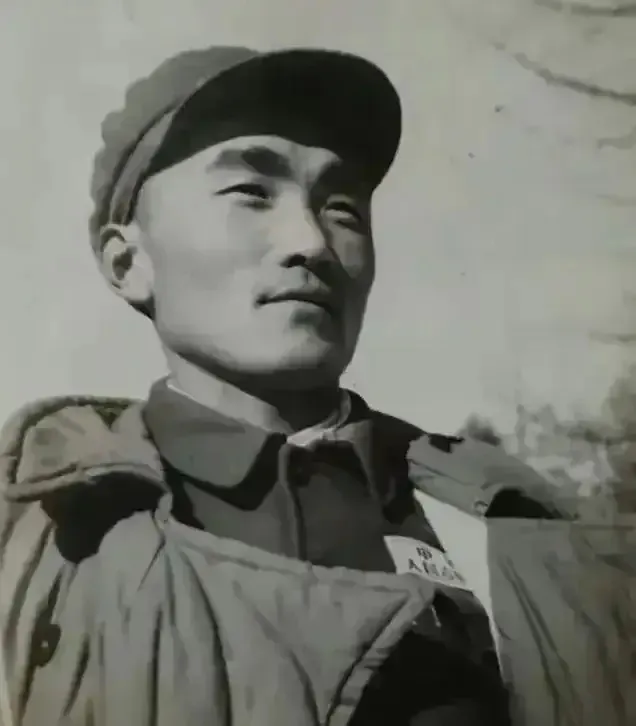

1951年的朝鲜半岛,战火蔓延,志愿军与“联合国军”进入第五次战役阶段。临津江以北,雪马里地区成为关键交战点。英军在这里布下重兵,企图抵挡志愿军锋芒。 志愿军凭借灵活的战术和顽强的斗志,一次次击穿敌人防线。雪马里之战正是这一阶段的代表性战斗之一。 刘光子,时年二十七岁,是志愿军某连的一名小组长,山东人,身形并不高大,性格腼腆,平日不多言语,但在战斗中异常果敢。在入朝之前,他就以作战勇猛著称。 尽管文化程度不高,刘光子在部队中却深得战友信任。他不善张扬,也不喜争功,做事一贯沉稳踏实。 第五次战役推进至中段时,志愿军部队成功突入英军后方。战事激烈,部队间联络频繁,清理战场、清点战俘的任务也被迅速安排下去。刘光子接到命令,与刚参军不久的两名新兵一同前往雪马里一带搜集敌人遗留物资、探查残敌踪迹。 三人行至一处山坳,风雪初霁,枯木残雪映照着寂静山谷。就在这静谧的山地间,一场出人意料的战斗,悄然展开。 走进山坳前,刘光子察觉前方地形异常。他爬上一处小高地,透过望远镜,发现下方似有动静。 借助地形掩护,三人悄然接近,结果看到令人震惊的一幕:密密麻麻的英国士兵正围着几门大型火炮拆卸装车,衣着整齐、动作娴熟,显然是英军一个装备齐全的炮兵连。 刘光子立即判断出敌情的严重性,三人若被发现,非死即俘。他没有选择退缩,而是迅速制定了行动计划。他将两名新兵安插在左右两侧隐蔽点位,用缴获的机枪做火力掩护,自己则悄然摸近英军阵地。 英军措手不及,霎时间阵脚大乱。他们听不懂中文,却听得出刘光子在指挥作战,误以为自己被大部队包围。 更为震撼的是,刘光子在关键时刻用英语大喊:“Don’t move! Surrender or die!”这句话如当头棒喝,彻底摧毁了英军的抵抗意志。士兵们纷纷扔下枪支,高举双手,跪地投降。 刘光子强忍内心紧张,佯作镇定地朝天放了一梭子子弹,然后命令俘虏排好队,将枪顶在头顶,逐一押往志愿军阵地方向。两个新兵也从山坡下来,一起协助押送。 途中,一些英军士兵试图逃跑。刘光子早已警觉,对其中两人果断开枪,将其当场击毙。行进过程中,美军的空袭又夺走了数名俘虏性命,所幸刘光子等人安然无恙。 当三人终于回到志愿军驻地时,那支百余人的炮兵连,只剩63名活着的俘虏。他们披着破旧军装,狼狈不堪,眼神充满疲惫与恐惧。可即便如此,没人想到,竟是三人完成了如此惊险任务。 战俘被送至团部后,清点工作正式开始。所有人的名字、部队番号、俘虏地点都需登记造册。可是,这63名英国士兵却无人认领。 清点官一头雾水,查遍所有交战记录,也没找到这支部队的战报。诘问俘虏,他们只是支支吾吾地说:“是一个中国士兵俘虏了我们。” 这一说法让团部军官愈发困惑:一个人怎么可能俘虏整个炮兵连?消息一度在部队中传得沸沸扬扬,却始终没有人站出来说明真相。 直到那天晚上,两个一直沉默的新兵终于开口了。他们低声说道:“这些俘虏,都是我们组长刘光子抓的。” 全场愣住了,连负责清点的连长都惊得张大了嘴:“什么?你说一个人抓了这六十几个英国兵?” 新兵不卑不亢,详细复述整个过程。从刘光子如何识别敌人阵地、制定计划、果断出击,再到如何利用语言和声势造成心理打击,一五一十,毫无遗漏。他们讲得认真而诚恳,每一个细节都令在场众人动容。 团部军官决定复核信息,对俘虏逐一审问。所有英军口供皆与新兵说法吻合。他们描述了那场突袭,也提到了那个“声音很大的中国士兵”。事实终于得到了确认。 刘光子被叫到团部,军官问他:“你为何不早说?” 他挠了挠头,腼腆地答道:“完成任务就好,报告就……没想那么多。” 这份朴实令所有人肃然起敬。不久之后,他的事迹被逐级上报。在战地慰问期间,苏联领导人斯大林亲自点名要见这位“能俘虏一个连”的中国士兵。 当刘光子站在斯大林面前时,对方一脸惊讶:眼前这人其貌不扬,肩膀窄瘦,眼神清澈,一点也不像传说中的“战场魔鬼”。可斯大林从未想到,这个羞涩的中国士兵,竟能在兵力极度悬殊的情况下,用智慧和勇气赢得战斗。 刘光子的英勇事迹迅速在军内流传开来,但他依旧未曾改变本色。他继续带兵打仗,兢兢业业,从不居功自傲。 战争结束后,刘光子被授予一等功,转为干部,继续在部队服役多年。退役之后,他返回故乡,默默生活,极少提及战争往事。