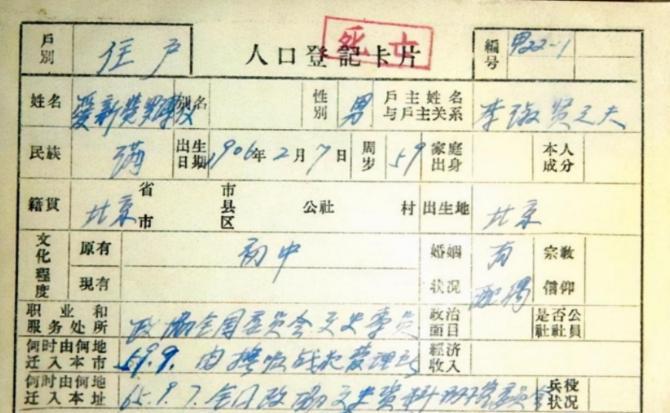

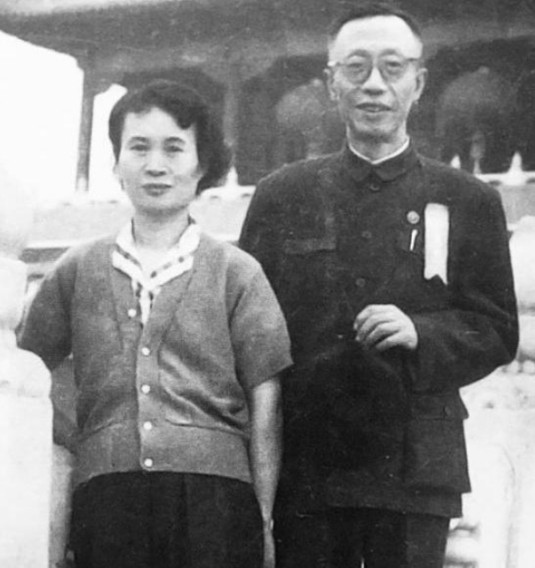

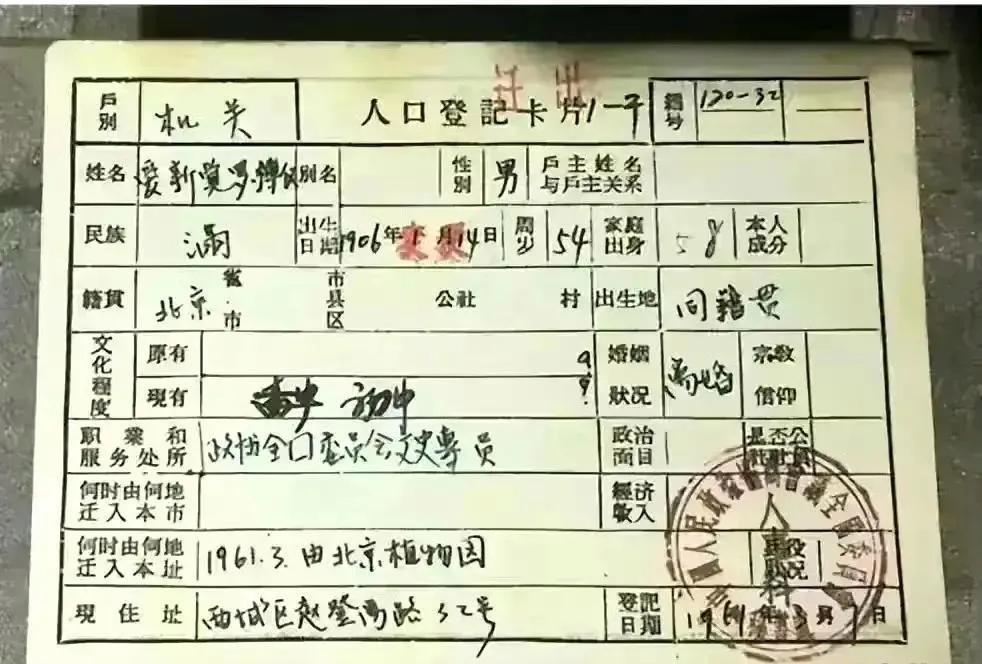

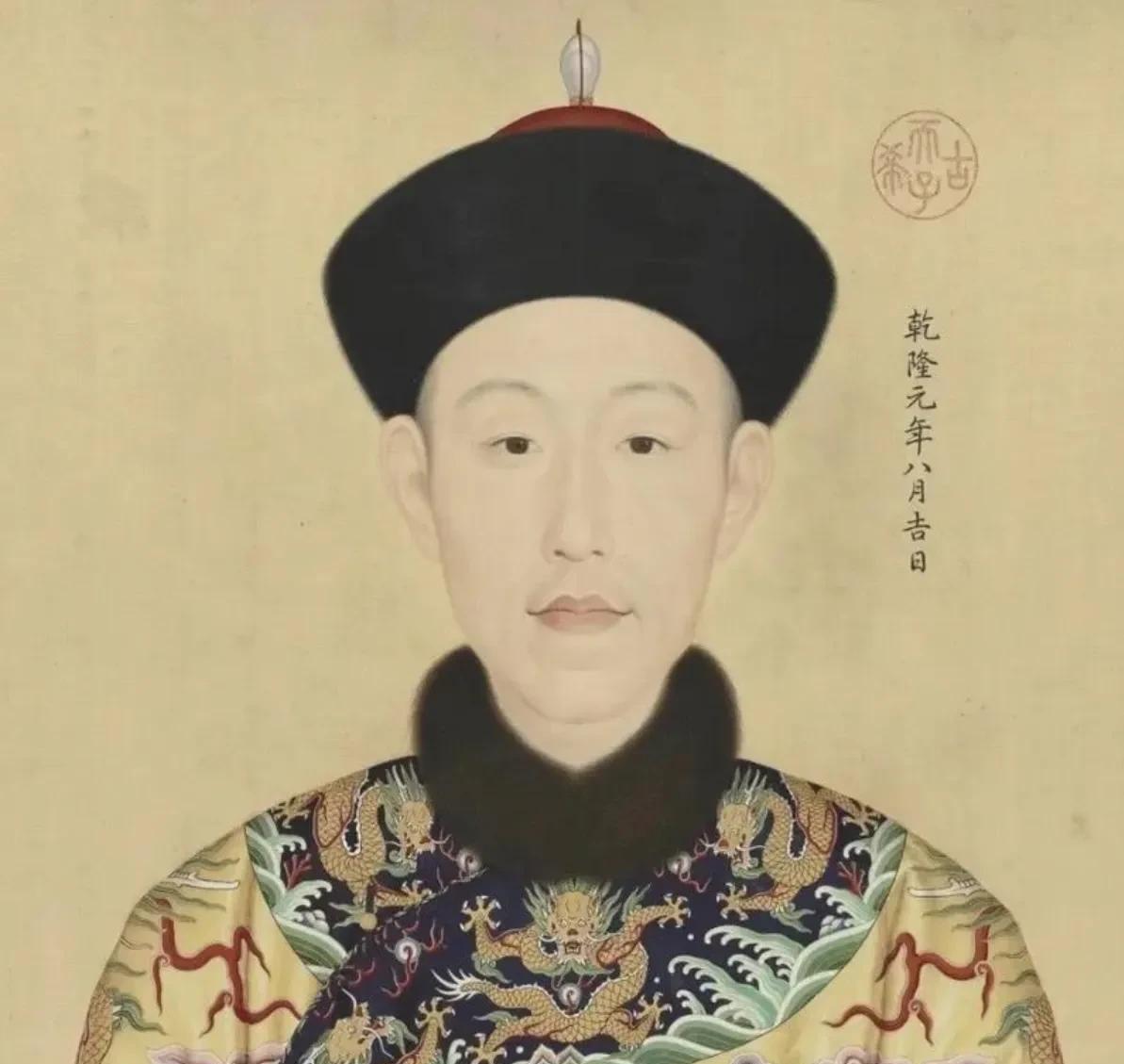

清朝的最后一位皇帝溥仪,1906年出生在北京,生来便被推上了至高无上的皇位。1908年,年仅两岁的他在慈禧太后和光绪皇帝相继去世后,被扶持登基,成为清朝的末代君主。年幼的他尚不懂得权力与责任之间的分量,便成了历史潮流中的一枚棋子。 1912年,清朝政权在辛亥革命的冲击下轰然倒塌,溥仪被迫退位。虽保留在紫禁城内居住,但这位曾经的“天子”,早已失去了实权。 直到1924年冯玉祥发动政变,他被逐出故宫,自此与皇宫的奢华彻底告别。他在天津租界居住期间,深受日本人的拉拢,最终在1932年被扶植为伪满洲国的傀儡皇帝,成为日本侵华战略的工具。 这一时期的溥仪,虽然披上了“皇帝”的外衣,实则毫无自主权,连个人生活也须听命于日本顾问。每一个“诏书”都需日本特务审阅,每一个命令背后都藏着异国的意志。他的挣扎与懦弱,既是个人命运的悲剧,也是时代巨变中的注脚。 1945年,日本战败,溥仪试图逃往日本,但在沈阳被苏联红军俘虏,后被关押于西伯利亚。1950年,根据中苏协定,他被引渡回国,送至抚顺战犯管理所。 历经九年再教育,溥仪思想发生转变,主动认罪悔过。1959年,他获得特赦,从一名帝王沦为平民,再成为国家的一名工作人员。这段转变历程是他生命中最为特殊的部分,也让他在晚年得以重新找回为人处世的价值。 之后他被安排在北京植物园担任园艺工人,过着简朴的生活。后来调入政协文史资料委员会工作,从事历史资料整理,直到生命终结前,他都以一名平凡的公民身份继续生活。这段新生的岁月虽无显赫荣耀,但也赋予了他某种意义上的“尊严”。 1967年10月17日,溥仪因肾癌在北京逝世,享年61岁。他的死并未像昔日帝王那样轰动一时,甚至连家属都陷入了迷茫——这位前皇帝,曾是中国最后一个君主,又是新中国的一名普通公民,应以何种身份安葬? 他们不敢擅自决定,只能将此事上报给国家。 溥仪的身份极其特殊。他既是帝制的遗民,也是新中国的实验样本,他的安葬问题看似个人私事,实则牵涉政治与历史的双重含义。消息很快传至国务院总理周恩来处。 周总理得知消息后十分重视,亲自过问此事,并迅速指示相关部门务必尊重溥仪家属意愿,处理得体。 在周总理的主持下,召开了几次小型会议,讨论包括溥仪遗体处理、葬礼规格、安葬地点等多个细节。虽然溥仪曾是皇帝,但他也是经改造后获得新生的普通公民。 在“文化大革命”期间,这类问题稍有不慎便可能引发舆论风波。周恩来的态度极为审慎——既不能回避溥仪作为清朝皇帝的历史角色,也不能因此给其“特殊待遇”。 最终在与溥仪亲属协商后,决定为其举行简单低调的火化仪式,不举行公开追悼会,也不发布讣告。骨灰被安放在八宝山人民公墓,该公墓是许多国家重要政治人物的长眠之地。这一安排,既维护了社会稳定,也体现出对历史人物的尊重。 据知情人士回忆,周总理特别叮嘱有关人员:“这不是简单的安葬问题,是对历史的态度,是政治判断的试金石。”因此,整个葬礼流程都在低调与谨慎中进行。 家属在安葬现场几乎没有邀请外人,现场只有极少数工作人员和亲属。送别那日,天色清冷,落叶飘零,仿佛也在诉说着一个王朝余晖的彻底谢幕。 溥仪死后,关于他的评价在长时间内并不统一。在“文革”期间,他的皇帝身份仍让部分人保持警惕。而改革开放后,随着对历史的重新审视,溥仪被看作一个特殊的历史人物,而不再仅仅是皇权的象征。 1980年,国家重新评估溥仪的历史角色,并认可其在改造中的表现。为表示对这位特殊人物的尊重,溥仪的骨灰从原八宝山人民公墓迁入八宝山革命公墓,给予他更加正式的安葬地点。 这一举措不仅意味着国家层面对溥仪的历史评价更趋宽容,也体现了社会对“改造人”的认可。他的生命轨迹,从“天子”到囚徒、从罪人到平民,再到被列入国家重要人物的纪念地,是历史变革的具象象征。 1995年,溥仪的弟弟爱新觉罗·溥杰提出将其骨灰迁至华龙皇家陵园,并获得批准。这个陵园位于清朝皇家陵寝的附近,是为皇族后人设立的安息之地。骨灰重新迁移的过程虽无声张,但每一程都标志着人们对他的理解在不断变化。 晚年的溥仪,曾在自传《我的前半生》中写道:“我不再是皇帝了,我是一个人,一个中国人。”这句话既是对自身身份的重新定义,也是他一生经历风雨后最真实的心声。 他未能掌控自己命运的前半生,却在后半生通过改造与思考,走出了一条为后人所铭记的道路。