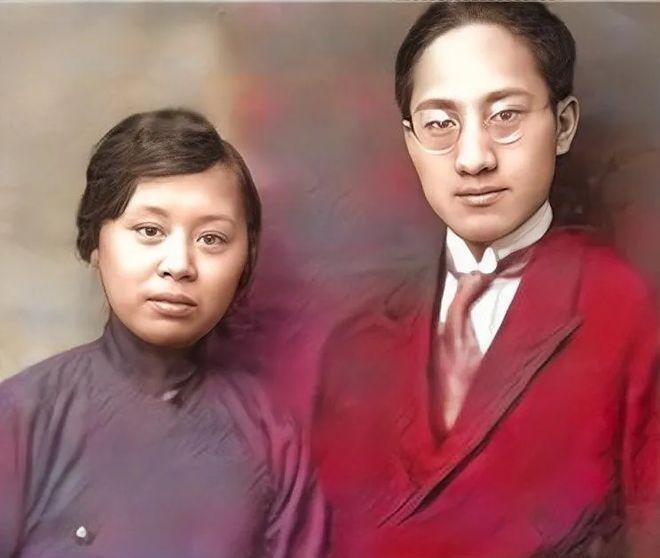

1937年,山西佛光寺,林徽因触摸着“宁公遇”久久不言,神情肃穆,丈夫梁思成记录下了妻子这一刻,只有他明白这一刻是有那么的不容易。

20世纪初随着西方学者对中国古代建筑的研究逐渐深入,许多学者提出了对中国古建筑的质疑,中国境内几乎没有完整保存下来的木构建筑,这些珍贵的遗物早已消失殆尽。

这些木结构建筑在中国已经没有任何的实物可供研究,文化遗产的缺失几乎让人失望,这个论点迅速成为学术界的焦点,许多西方学者也开始质疑中国古代建筑的真实性与存在。

面对西方学者的这种否定,梁思成和林徽因夫妇显得异常坚定,梁思成是当时中国建筑学界的权威,中国的传统木构建筑一定保存下来,只是被时间、历史或政治因素所隐藏。

林徽因同样是建筑学领域的出色学者,她一直深受传统文化的滋养,唐代木构建筑的存在不仅仅是文化的象征,更是中国建筑历史中不可忽视的一部分。

如果真有这些建筑,它们一定藏匿在偏远的地方,远离现代化的喧嚣,梁思成和林徽因决定,亲自去寻找这些古老的遗迹。

经过长时间的讨论与计划,他们将目光投向了山西和陕西这两个地区,这两个地方有着深厚的历史积淀和丰富的文化遗产。

这种想法的萌发,最终带领他们走上了一条艰难却充满希望的道路,在无数的文献资料和地图中,他们逐渐摸索出一些线索,这些线索指向了山西佛光寺的存在。

佛光寺并不显赫其名,它不像大雁塔或大明寺那样拥有广泛的知名度,但据说它有着独特的建筑风格,与唐代的建筑风格极为相似。

面对艰难的环境和随时可能出现的困难,他们依旧坚持着,他们的内心充满了对中国古代建筑文化的执着与热爱,这种精神成为他们一路前行的动力。

1937年6月,梁思成和林徽因决定再次出发,前往山西进行实地考察,这一次他们的目的地是五台山附近的佛光寺。

这座寺庙相对偏僻,远离城市的喧嚣,只有少数的僧人和香客前来参拜,在他们的心中,这座古寺无疑是一个重要的研究点。

佛光寺位于山西省忻州市五台山脚下,这座寺庙最早建于唐朝,几经战火和风雨的洗礼,寺庙的建筑风格也悄然发生了变化,梁思成和林徽因始终觉得,这里保存着不为人知的古代建筑瑰宝。

佛光寺的东大殿正是他们要重点研究的对象。站在东大殿前,梁思成和林徽因不禁停下了脚步,大殿高大、古朴,木构结构清晰可见,雕刻精美而又简洁,气势恢宏却不失细腻。

无论从建筑的布局,还是从木梁的结构来看,都不禁让人联想到唐代的建筑风格,它不像后代的建筑那样浮华喧闹,反而保持了唐代建筑的沉稳和朴实。

他们在其中看到了唐代木构建筑的痕迹,心中充满了兴奋和感慨,梁思成的笔记本里迅速记录下了每一个细节,力图通过这些资料,呈现出唐代建筑的风貌。

梁思成和林徽因仔细研究了佛光寺的每一处建筑细节,拍摄了大量的照片,并进行了详细的测量和记录。

两人时常讨论这些建筑的特点,彼此交换意见,佛光寺东大殿的结构与唐代建筑的形制极为相似,无论是屋顶的形式、柱子的布局,还是门窗的设计都展现出深厚的唐代建筑影响。

这不仅仅是对日本学者观点的有力回击,更是对中国传统建筑文化的深刻肯定,他们发现的这个遗址,可能就是他们寻找的那个“遗失的唐代木构建筑”。

这座佛光寺,虽并不显赫,但它承载了梁思成和林徽因对于中国建筑历史的梦想,几经努力与坚守,他们终于在这片土地上找到了证明的证据。

在佛光寺的东大殿中,林徽因的目光在一块石碑上停留了很久,这块石碑上赫然刻着“宁公遇”四个字。

她轻轻触摸着石碑,久久没有说话,梁思成站在她身旁,这一刻对林徽因来说有着非凡的意义。

经过仔细清理和研究,林徽因发现石碑上还刻有一段文字:“佛殿主上都送供女弟子宁公遇。”这段文字证明了宁公遇曾参与资助了佛光寺的重建。

这块石碑,可能就是宁公遇当年为纪念自己贡献的象征,这让林徽因感慨万千,她不禁想起了自己多年来的努力与坚持,似乎所有的疲惫都在这一刻得到了回报。

在那一刻,林徽因的内心充满了复杂的情感:自豪、激动,她默默想着自己的这段旅程,正是为了寻找这种历史的印记。

佛光寺的发现,不仅仅是对建筑学的贡献,梁思成和林徽因夫妇的坚持与探索,不仅仅是为了寻找一些古老的遗迹,更是为了让人们重新审视中国传统文化的价值。

佛光寺的东大殿、那块石碑,以及与其相关的历史,都成了中国古建筑研究的珍贵资料,它们证明了唐代木构建筑的辉煌,也证明了中国建筑的独特魅力。

梁思成和林徽因通过自己的努力,填补了历史的空白,让后人看到了失落的辉煌。

他们的发现不仅仅影响了建筑学,也影响了整个中国文化的认知,佛光寺的意义早已超越了单纯的建筑,它是中国文化的见证,是中国人对于传统文化永不放弃的精神象征。