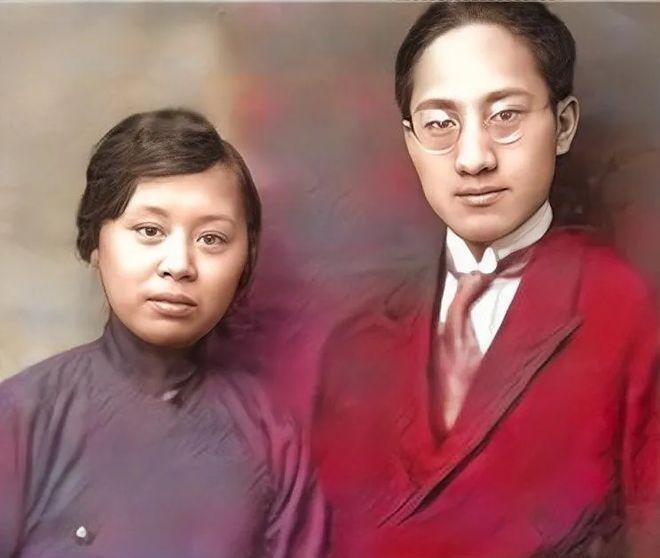

胡兰成,民国风云人物,与张爱玲的婚姻短暂却充满波澜,与佘爱珍的纠缠又让人唏嘘,他在战乱中为了自己的未来奔波,而情感生活却像是戏剧一般不安稳,逃亡中也不忘撩妹。

1944年的上海,张爱玲刚刚从香港回到这座城市,开始了她的独立生活,那时候胡兰成已经在汪伪政权中担任了一些职位。

外界的眼光并不友善,但他依旧能在那种政治动荡中找到自己的一席之地。

初识张爱玲并不复杂,两人第一次见面既没有心动的火花,也没有什么言语上的火花,胡兰成作为一个文人性格沉稳而内敛,张爱玲则是那种表面冷漠实则内心炽热的女子。

他们的初遇不过是缘分的一次偶然交织,张爱玲的独立、聪慧吸引了胡兰成的目光,胡兰成的成熟与风度,也令张爱玲感到新鲜与好奇。

他们的婚姻并不是从轰轰烈烈的爱情开始,更多的是一种在困境中的依赖,胡兰成能为张爱玲提供某些庇护与安全感,而张爱玲则为他提供了文学上的陪伴与灵魂上的对话。

虽然胡兰成是一个有魅力的男人,且能在当时的社会中拥有不少追求者,但他给张爱玲的并不止是爱情,张爱玲逐渐意识到,胡兰成的心并不完全属于她。

每当夜晚降临,胡兰成偶尔的冷淡和不在场,总会让她感到心中的疑惑和不安,她开始看到了他对于其他女性的迷恋和不定的情感。

那时的张爱玲,已经成为了知名的作家,她的才华和作品逐渐被外界认可,她的心渐渐清晰,胡兰成并不是她所需要的那个男人。

胡兰成和她之间,似乎始终缺乏真正的情感连接,在他们的婚姻里,胡兰成是那种表面上温文尔雅的伴侣,却始终不稳定的外遇和情感,让张爱玲倍感伤痛。

1947年,张爱玲忍无可忍做出了决定:离婚,她的心早已不在这段关系里,那段婚姻结束的瞬间,张爱玲感到一种解脱,同时又充满了不甘。

张爱玲的才华与理智让她看到这一点,她并未因此彻底崩溃,反而将所有痛苦转化为创作的动力,开始了自己更加自由且独立的生活。

他依旧如同之前那样四处寻求新的情感寄托试图填补内心的空虚,离婚之后的张爱玲,渐渐地走出了伤痛,她的小说《倾城之恋》便是在这段婚姻破裂之后创作的。

胡兰成和张爱玲的婚姻破裂后,胡兰成开始进入到他生活的另一个阶段,逃亡,这一阶段的开始是因为汪伪政权的崩溃和胡兰成与政权关系的被揭露。

他的名字开始在各个地方流传,成为“汉奸”的代名词。随着局势的变化,胡兰成的处境愈加危险。身边的人开始疏远他,而他也渐渐失去了许多曾经的联系。

就在这个时候,佘爱珍出现在了他的生活中,佘爱珍的背景颇为复杂,她曾是上海滩某黑社会人物的养女,身上有一种与众不同的韧性和刚烈。

她不同于张爱玲那样的聪慧和优雅,更多的是一种活在风雨中的坚强,与胡兰成的邂逅充满了偶然,却又充满了火花,佘爱珍的独立、勇敢,让胡兰成产生了强烈的依赖。

胡兰成与佘爱珍一起走过了许多不为人知的日子,无论是在温州还是在香港,他们都在政治和生活的压迫中挣扎,每一天都可能是新的生死边缘,佘爱珍却始终是胡兰成的唯一依靠。

她不仅仅是他的伴侣,也是他生活中的朋友、知己和支持者,胡兰成与佘爱珍的感情变得愈加复杂。佘爱珍看到了胡兰成内心的孤独和脆弱,而胡兰成也渐渐依赖于佘爱珍的坚强和勇敢。

1945年日本宣布投降,战局发生了根本的转变,胡兰成面临着被捕的危机,佘爱珍继续在他的身旁。

在这段逃亡生活中,他们的关系愈发紧密,几乎是生死相依,两人多次改头换面,逃往了多个地方,躲避着外界的追捕与压力。

1949年,胡兰成逃往日本,佘爱珍则始终未曾离开他,这段逃亡生活似乎成了他们命运的固定模式,无法挣脱的束缚。

胡兰成从张爱玲那里失去的情感温暖慢慢在佘爱珍的身上得以找回,虽然这段感情并不完美,但它却是胡兰成生命中少数几段真正意义上的依赖与陪伴。

佘爱珍成为了胡兰成最后的依靠,她的坚韧和不离不弃成了胡兰成晚年生活中最宝贵的财富,与张爱玲不同,佘爱珍不需要他回报过多,只是简单地站在他的身旁给予他生存下去的勇气。

逃亡中的胡兰成,不仅要应对外界的威胁,还要解决情感上的种种困境,他与张爱玲的关系已经彻底破裂,但佘爱珍却依然在他身旁。

她的支持和理解成了他最后的支柱,两人的关系不像曾经与张爱玲那样光鲜亮丽,更多的是沉重的依赖与默契。

胡兰成开始对佘爱珍产生了一些情感上的依赖,尽管他们的关系曾因为战乱而复杂化,在彼此的陪伴下,这段感情变得愈加深刻。

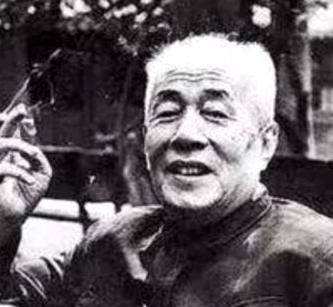

1951年,胡兰成终于成功逃至日本,他的名字在中国几乎等同于叛徒,人生跌宕起伏,终于归于沉寂。

孤独是他生活的一部分,在他身旁始终有佘爱珍的陪伴,她依然默默地支持着胡兰成,不离不弃,1981年胡兰成去世,佘爱珍在他的身旁。

从与张爱玲的激情到与佘爱珍的依赖,他的一生仿佛永远不缺少女人的身影,不断追逐着,却总是无法安稳下来。