1929年,许地山和第2任妻子周俟松结婚,岳父断定许地山是个短命鬼。周俟松却执意要嫁。没想到多年后,父亲的话一语成谶。

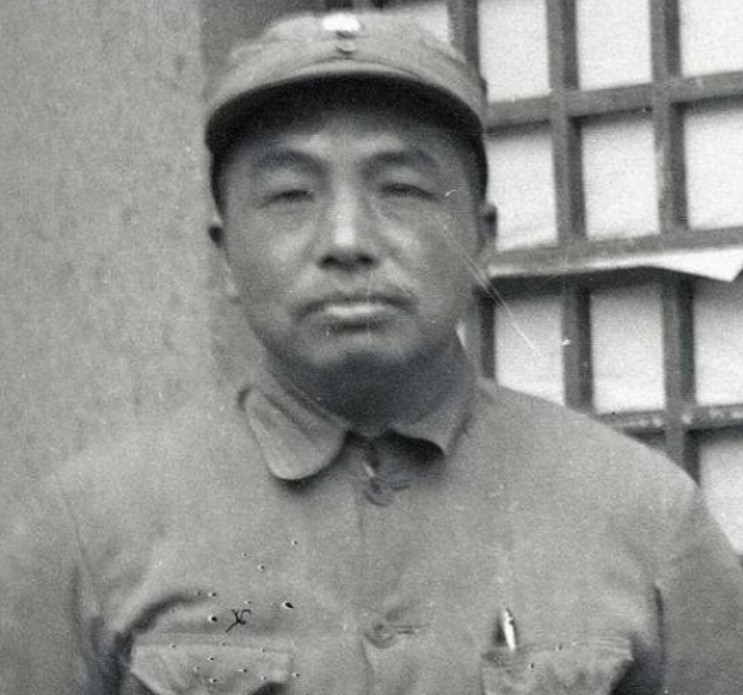

许地山,台湾名士,原名许地山,笔名“落花生”),生于1894年,家境出身书香门第,由于父亲许南英,曾是甲午战争后流亡内地的进士,家道逐渐中落。

早年的许地山似乎命运多舛,先后遭遇了人生的巨大悲痛。

第一任妻子林月森早逝,他独自承担,抚养女儿许燕吉的责任,这段经历,让他对婚姻有了,特殊的认知和经历,也深知人生难测。

他在燕京大学教书,积极参与五四运动,成为新文学的先锋人物之一。

命运似乎未曾对他完全温柔,与第一任妻子,失去后的孤独让他陷入沉思,而这段孤独似乎在他与第二任妻子的结合中,找到了慰藉。

周俟松,出生于1901年,湖南湘潭人,家境良好,父亲周大烈是清末诗人,与陈寅恪之父陈三立交情深厚。

周俟松的成长环境,可以说是受到了文化熏陶的,她自幼聪慧,13岁便考入了天津女子师范,和邓颖超等人同窗。

在年轻时就受到新思想的影响,主张女性独立,推崇自由恋爱,这在那个封建的年代,显得格外先进。

1919年,五四运动期间,周俟松与许地山初次见面,年纪尚轻,但已被许地山身上那种对国家、对社会充满热忱的精神所吸引。

也逐渐意识到,许地山的文学成就,与个人气质,早已打破了,她对于传统男性的固有观念。

1928年,两人通过共同朋友的介绍正式相识,因文学志趣相投而迅速相恋。

周俟松的父亲周大烈,却坚决反对这段婚姻。

父亲的阻力既有实际考量,也夹杂了对许地山的某些成见。

周父认为许地山丧妻再婚,还需抚养前妻的女儿,经济和情感压力大,且他并不喜欢许地山的面相,认为其酷似北师大校长范源濂,而范源濂在52岁时便英年早逝,周父因此断言许地山命短。

面对父亲的反对,周俟松坚持要嫁给许地山,甚至在婚姻上提出了条件:婚后家务由她负责,若生男孩需从母姓周。

许地山欣然接受了周俟松的条件,承诺尊重她的决定。

1929年5月,两人在北京结婚,婚后育有一子周苓仲和一女许燕吉。

初期的婚姻生活可谓甜蜜,许地山潜心创作,而周俟松则教书育人,管理家务,两人看似过得其乐融融。

可生活的琐事,也逐渐显露矛盾。

1933年,夫妻因生活中的种种琐事,爆发了激烈争吵,周俟松负气回了北京,而许地山则独自赴印度考察。

在印度的反思中,许地山开始写下《爱情公约》的六条,包括“互相忍耐”“意见不合时,冷静沟通”“,每日互给精神愉快”等,将这些约定张贴在家中,作为两人婚姻生活的规范。

周俟松回京后,也开始反思自己,在婚姻中的“霸道”,最终两人都遵守了这些约定,婚姻关系趋于和谐。

1941年7月,许地山因长期过度劳累,导致健康状况严重恶化,尤其是心脏病发作。

洗冷水澡后,许地山突发心脏病,于8月4日在香港去世,年仅47岁,这一切恰好印证了岳父早年的预言,周大烈的担忧最终成真。“短命鬼”一语成谶。

许地山的死,给周俟松带来了巨大的打击,但没有因此陷入崩溃。

在丈夫去世后,周俟松肩负起,独自抚养子女的责任,远赴香港任教,帮助抗战流亡学者,如陈寅恪一家,提供支持。

晚年,周俟松整理许地山的遗著,编纂《许地山年表》,一直从事教育工作直到退休,享年94岁。

许地山虽早逝,但他的文学成就并未被遗忘,作品《落花生》《春桃》至今仍被收入教材,成为新文学的重要篇章。

而许地山的女儿许燕吉,经历了困苦,依然继承了父母坚韧的品格,晚年与农民结婚,并育有子女,家族的生命力得以延续。

许地山和周俟松的婚姻,以悲剧告终,但它在中国现代文学史上,留下了深刻的印记。

周俟松在丈夫去世后,表现出来的坚韧与担当,正如许地山所希望的那样,将他们的故事从私人苦难中,升华为一种更大的文化和历史价值。