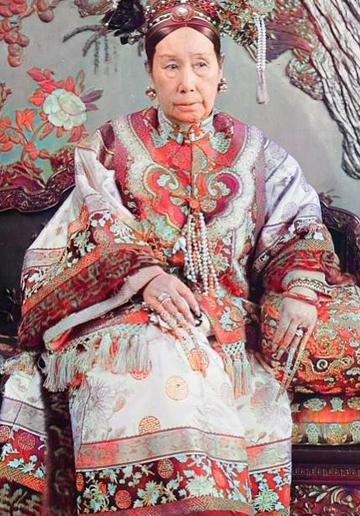

1688年,75岁的孝庄病逝,一手带大的孙子康熙,伏在她身上嚎啕大哭,哭得上气不接下气,谁料康熙走出寝宫,却下旨:拆掉祖母生前最喜欢的5间宫殿,棺椁也不要下葬。 在17世纪初的蒙古科尔沁部落,年仅13岁的博尔济吉特·布木布泰展现出过人的聪慧。她自小便以出众的容貌和敏锐的头脑闻名于部落之中。 1625年,她跟随姐姐博尔济吉特·哲哲来到后金。当时的后金正处于快速发展时期,努尔哈赤的第八子皇太极正值壮年。 布木布泰初到后金时,并非是以皇子妃子的身份入宫。她最初只是来照顾已经怀孕的姐姐哲哲,协助姐姐侍奉皇太极。 很快,这位年轻的科尔沁女子便以其卓越的能力引起了皇太极的注意。皇太极不仅看重她的容貌,更欣赏她处理政务时表现出的才智。 随着后金逐渐发展壮大,皇太极对朝政的处理也越发繁重。布木布泰在这个过程中展现出非凡的政治才能,经常为皇太极分忧解难。 1636年,皇太极改国号为清,布木布泰的地位也随之水涨船高。她不仅是皇帝的宠妃,更成为朝廷中不可或缺的重要人物。 在后宫中,布木布泰为皇太极生下三女一子,其中最受瞩目的就是后来的顺治帝福临。她在抚育子女的同时,也没有放松对朝政的关注。 1643年,一场突如其来的变故打破了这种平静。皇太极突然驾崩,朝廷陷入了权力真空状态。 此时,皇位继承的争夺迅速展开。皇太极的弟弟多尔衮和皇长子豪格成为了这场角力的主角。 在这场权力的博弈中,布木布泰展现出高超的政治智慧。她权衡利弊后,支持了多尔衮。 在她的支持下,年仅六岁的福临登上了皇位,成为了顺治帝。 多尔衮则被封为摄政王,掌握了清朝的实际权力。 布木布泰也因此被尊为皇太后,开启了她辅政生涯的新阶段。从科尔沁草原的少女到大清皇太后,她的权力之路充满传奇色彩。 这段时期,因为多尔衮权势滔天,朝野上下出现了不少关于皇太后与摄政王关系的传言。这些传言虽然至今无法考证真伪,但却成为了清史上一个经久不衰的话题。 顺治帝亲政后,朝廷的局势发生了微妙的变化。皇太后与年轻的顺治帝在朝政处理上产生了一些分歧,尤其是在后宫管理和感情生活方面。 随着顺治帝对董鄂妃的专宠日益加深,母子之间的矛盾也逐渐显现。在这种情况下,皇太后开始将更多的精力投入到年幼的康熙抚养工作中。 1661年,顺治帝突然驾崩,年仅八岁的康熙继位。这是皇太后第二次面临辅佐幼主的重任,这一次她将所有的政治智慧都倾注在了这个年幼的帝王身上。 在康熙初期,朝廷中以鳌拜为首的满族权贵势力逐渐膨胀。皇太后敏锐地察觉到了这种政治态势对皇权的威胁。 她暗中支持康熙铲除鳌拜,为年轻的皇帝夺回实权创造了条件。这次行动的成功,标志着康熙真正开始掌握朝政大权。 1673年,吴三桂在云南发动叛乱,揭开了三藩之乱的序幕。面对这场严重威胁清朝统治的叛乱,已经成为太皇太后的孝庄再次展现出她的政治智慧。 为了支持平叛,太皇太后不惜捐出自己积攒的金银首饰充作军饷。这个举动不仅缓解了军费紧张的困境,更起到了表率作用。 在后宫治理方面,太皇太后建立了一套完善的管理制度。她要求后宫妃嫔谨守本分,不得干预朝政。 在处理满汉关系上,太皇太后也表现出高超的平衡艺术。她支持康熙重用汉族官员,为清朝的长治久安奠定了基础。 随着康熙逐渐成长为一代明君,太皇太后的政治影响力虽然有所减弱。 太皇太后在位期间,清朝进入了一个快速发展的黄金时期。她在三代帝王的统治中都扮演着重要角色。 1687年底,年过七旬的太皇太后突然染上重病。康熙得知消息后立即放下朝政,亲自前往慈宁宫照料祖母。 在太皇太后病重期间,康熙多次率领文武百官前往天坛祈福。他甚至在祭天时表示愿意以自己的寿命换取祖母的康复。 面对日渐衰弱的太皇太后,康熙几乎寸步不离地守在病榻前。他亲自为祖母煎药,甚至连御膳房准备的汤药都要先行品尝。 1688年1月27日,太皇太后在康熙的陪伴下溘然长逝。在太皇太后临终前,她向康熙提出了一个特殊的要求:不愿与先帝皇太极合葬。 这个要求让康熙陷入了两难境地。按照清朝的制度,皇后应当与皇帝合葬,但他又不能违背祖母的遗愿。 为了既尊重祖母的意愿,又不违背朝廷礼制,康熙采取了一个折中的办法。他下令在孝陵附近修建暂安奉殿,用于安置太皇太后的灵柩。 同时,由于太皇太后生前明确表示不愿与皇太极合葬,康熙需要重新选择合适的陵寝位置。这项工作需要慎重考虑,不能草率决定。 经过反复勘察和规划,康熙最终确定了昭西陵的位置。这座陵寝的规模和规格,在清代皇后陵墓中首屈一指。 昭西陵的建造工程持续了多年,期间康熙多次亲临工地视察。他要求工匠们精心雕琢每一处细节,务求将陵寝营建得庄严肃穆。 1725年,在太皇太后去世37年后,她的灵柩终于入葬昭西陵。这座陵寝的建成,标志着康熙完成了对祖母最后的孝道。