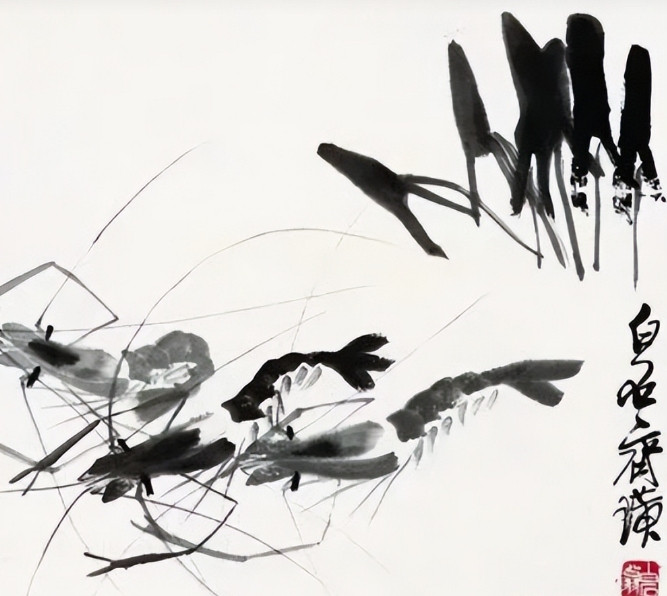

1956年,92岁的齐白石,突然得知好友徐悲鸿已去世3年,立马赶到徐家。一进门,他就要弯腰下跪,徐家人吓得急忙去拉,齐白石推开众人,抖动着花白胡子,大哭道:“生我者父母,知我者徐君也”。 1953年深秋的一天,北京城里一位白发苍苍的老人颤颤巍巍地推开了徐悲鸿家的大门。这位92岁高龄的老人正是中国画坛泰斗齐白石。他拄着拐杖,目光直视着厅堂正中的黑白遗像,那是他的挚友、比他小32岁的徐悲鸿。 "徐先生已经去世三年了,您才知道吗?"徐家人试图上前搀扶这位年迈的老人。 齐白石没有回答,他的眼神凝固在那张熟悉的面容上。突然,他松开拐杖,在众人惊诧的目光中,执意跪倒在徐悲鸿的遗像前,抖动着花白的胡须,放声大哭:"生我者父母,知我者徐君也!" 这一幕震撼了在场所有人。这位在日本铁蹄下都不曾折腰的老者,此刻却为故人跪地痛哭。那哭声中饱含着三十年的知遇之恩,穿透了厚重的历史尘埃。 谁能想到,在1922年的那场京城雅集前,齐白石还只是一个被主流画坛排挤的"南蛮子"。那时55岁的他第三次北上京城,带着湖南老家抵押祖宅换来的最后盘缠,住在法源寺的僧房里。琉璃厂的画商捏着鼻子嫌弃他画作的"土腥味",主流画坛讥讽他的虾蟹是"厨子笔法",更有甚者直呼其为"野狐之禅"、"俗气熏人"。 从法源寺到观音寺,再到石镫庵,齐白石的住所几经变迁,却始终无法融入京城画坛的主流圈子。他被排挤在"中国画学研究会"和"湖社画会"这些主流集团之外,画作在市场上少有人问津,价格低廉得可怜。 就在这时,命运的转折点出现了。在一次雅集上,徐悲鸿挤过人群,盯着齐白石的《墨虾图》观看了许久,满堂名流忽然失了声。这个才华横溢的青年艺术家,顶着"离经叛道"的骂声,力排众议将齐白石推上了北平艺专的讲台,更是将他的《群虾图》送进了巴黎秋季沙龙展。 "徐先生第一个真正理解我的画啊!"齐白石常这样感慨。在那个西方藏家用金法郎砸开中国艺术大门的年代,齐白石的墨色成了最昂贵的东方密码。徐悲鸿不仅在生活上关心这位老前辈,更是以独到的艺术眼光,坚定地向国内外推广他的作品。 在徐悲鸿的鼓励下,齐白石闭关潜心研究,开始了他的"衰年变法",开创了大写意花鸟画"红花墨叶"的新风格。随着名气日盛,求画者络绎不绝,他终于从一个籍籍无名的乡野画匠,蜕变为一代国画大师。 1950年秋天,湖南湘潭荷月乡的青砖大院外,贴满了斗争标语。当地正开展轰轰烈烈的土改运动,齐白石家族被卷入了这场风暴。在北京的画室里,86岁的齐白石接到家里一封又一封急切的来信,手中的毛笔不禁微微颤抖。 "父亲寄钱造屋买地,本为荫庇子孙,岂料..."这是他长子齐良元被民兵带走前,没能寄出的家书。齐良元因无法退还1000多银元的租田押金而被关押起来。齐白石成名后积累的财富,寄回湖南老家购置了约200亩水田、数十亩山林和三座青砖大院,如今却成了压在艺术世家头上的大山。 齐白石拿起信,上面写着:"三日未放人,屋中楠木屏风已被抬走。"他研墨的手停了下来,砚台里的朱砂晃出血色。他忽然想起三十年前徐悲鸿的一句话:"笔墨能换金银,金银亦可噬人。" 危急关头,齐白石想到了与他同乡的毛泽东。虽然他们同为湖南湘潭人,老家杏子坞与韶山冲只相距50公里,但在1949年之前,他从未见过比他小29岁的毛泽东。他顾不上这些,提笔给毛泽东写了一封恳切的信,详细说明了家乡土地山林的来源,请求在处理问题上给予通融。 收到信后,毛泽东思虑再三,用铅笔在信上批示:"请王首道同志交湘潭县县委研究处理。"同时,他给齐白石回了一封信:"白石先生,来信收悉,已转寄湖南省人民政府王首道主席,请他酌情处理。"看到"酌情处理"四个字,齐白石悬着的心稍稍平静了些。 王首道当时是湖南省委第一副书记兼省主席。他收到毛泽东的指示后,将信批转给湘潭县委处理,同时强调不能因为齐白石是大画家,就不按政策办事。湘潭县委书记杨第甫又将信批转给第十一区政府,因为齐白石的老家隶属湘潭县第十一区茶恩寺镇荷月乡。 在荷月乡的祠堂里,工作组和村民们争论不休。"齐白石画个荷花就能抵债?"工作组拍着桌子质问。老农们攥着分田契冷笑:"他儿子吃的租谷不是墨汁画的!" 最终,经过多方协商,荷月乡政府作出处理:没收齐家的田土山林及财产,但保留少量自耕地;租田押金分期退还;成分仍划为地主,但不再批斗;释放被拘禁的齐良元。当这个消息传到北京,齐白石以为儿子没被划为地主,终于松了一口气。 后来杨第甫到北京开会,齐白石得知后,特意为他画了一幅荷花图。在落款处,他连书三个"白石",以表达"三叩首致谢"之意。杨第甫看着画中墨染的残荷,焦墨扫出的枯茎如刀,淡赭染就的败叶却透出莲蓬,忽然明白:那叩首谢恩的不仅是一位艺术家,更是千年乡土文明向新时代的致意。