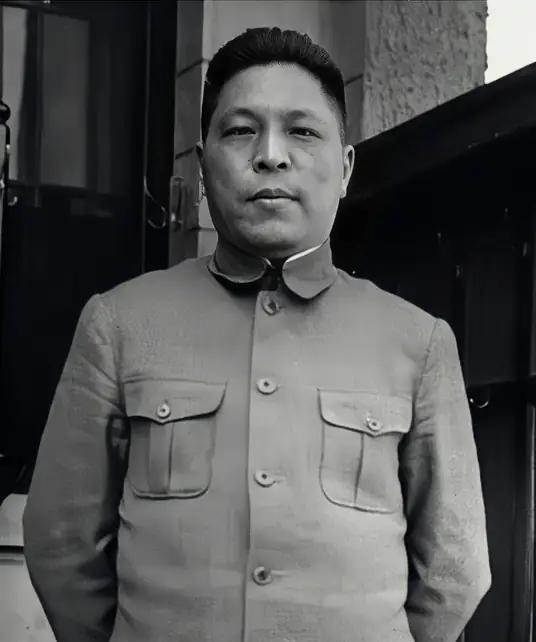

1938年,梁思成愤怒地对西南联大校长说:“想把学校建成茅草屋,你去找农民,找我干嘛!”校长的回答让他潸然泪下...... 梁思成将设计图纸重重地摔在校长办公桌上,愤怒的情绪再也压抑不住:"你在跟我开玩笑吗?要建土房你随便找个农民就干了,你干嘛找我呢?"说完便转身欲走。这是1938年的昆明,西南联合大学新校舍设计方案第五次被要求修改的当天。 这一刻的爆发,源于数月来一次又一次被迫降低设计标准的挫折。最初,作为中国顶尖建筑师的梁思成和林徽因夫妇受邀为西南联大设计校舍时,他们满怀热情地构思了一所气派恢弘的现代化大学。然而现实的打击接踵而至——先是被告知不要大楼,改为平房;接着又是一次次的简化要求,直到最后梅贻琦校长提出"除了图书馆用青砖,其他都设计成土房"的请求,彻底点燃了梁思成的怒火。 梅贻琦一把拽住转身要走的梁思成,面露苦涩地说:"老梁,你别生气,作为校长,我很惭愧,谁不想建一所漂亮耐用的大学。以后,我们回到北平,就按你的想法建一所漂亮的清华园。可是,现在我们没有钱......"说到这里,梅贻琦弯下腰,一片一片地将地上被撕碎的图纸捡了起来。 这一幕发生在西南联大艰难创建的背景下。仅仅一年前,1937年7月7日卢沟桥事变爆发,日军的铁蹄踏破了中国北方的宁静。当年8月,日军轰炸天津,南开大学校园顷刻间化为废墟。为保存中华民族的教育火种,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁,1600多名师生历经两个月的长途跋涉,于11月1日抵达湖南长沙,组建了"国立长沙临时大学"。 然而战火无情地继续蔓延,上海、南京、武汉相继沦陷,山河破碎。1938年初,临时大学不得不再次迁徙,前往更为安全的云南昆明。3月15日,全体师生到达昆明,两个月后,"国立西南联合大学"正式成立。 初到昆明,学校没有自己的校舍,师生们只能分散在城内各处租房上课。一天之内,师生们要在不同的校区之间奔波,极为不便。在校领导的多方筹资和昆明政府的支持下,联大终于购买了昆明城外的一处百亩左右的荒地,准备建立自己的校舍。 恰在此时,梁思成和林徽因夫妇也在昆明避难。梁思成1924年与林徽因一同赴美留学,进入宾夕法尼亚大学建筑系,接受了严格的古典建筑教育,并于1927年获得建筑学学士学位。与梅贻琦私交甚好的梁思成,没有丝毫犹豫就答应了设计校舍的请求,却没想到等待他的是一次又一次的妥协与退让。 梁思成将残破的图纸带回家,那天晚上,他和林徽因彻夜未眠。窗外是昆明的星空,屋内是两颗为国家命运而忧伤的心。梁思成不是因为要设计简陋的茅草屋而悲伤,而是为山河破碎、国家危亡而痛心。他们夫妇俩含着热泪,一遍又一遍修改着设计方案,既要满足极度有限的经费条件,又要保证建筑的实用性和安全性。 就这样,西南联大的校舍按照梅贻琦的要求,在1938年秋末开始建设。最终呈现在昆明这片土地上的,是一排排低矮的平房,土墙茅草屋顶,唯有图书馆使用了青砖。这与梁思成最初设想的现代化大学校园相去甚远,却成为了抗战时期中国知识分子坚韧不拔的象征。 校舍虽然简陋,但梁思成和林徽因还是尽可能地在设计中融入了他们的专业智慧。他们巧妙安排建筑朝向,考虑昆明的气候特点,让教室能够获得充足的光线;合理规划空间布局,使有限的场地发挥最大效用;即使是简单的土墙结构,他们也精心计算承重和稳定性,确保师生的安全。 这些教室投入使用后,为师生们提供了相对固定的学习场所,终于结束了四处奔波的日子。然而,简陋的条件仍给教学带来了不小的困扰。特别是在昆明多雨的季节,铁皮屋顶在雨水的冲击下发出巨大的噪音,有时甚至连坐在第一排的学生都听不清教授讲课的内容。学生们幽默地称之为真正的"风声雨声读书声,声声入耳"。 尽管如此,西南联大却在这样艰苦的环境中孕育出了无数的人才。在那个战火纷飞的年代,老师们不计报酬,克服各种困难坚持教学;学生们不畏艰辛,专心致志地汲取知识。正是在这样的环境下,西南联大培养了一批又一批的杰出人才,他们后来成为了中国各个领域的中流砥柱。 梅贻琦校长的担忧和梁思成的愤怒,折射出的是一个民族在危难时刻的无奈与坚守。土墙茅草的校舍里,却蕴含着中华民族最宝贵的精神财富。梁思成后来回忆这段经历时曾说:"当时我们虽然建造的只是简陋的校舍,但里面却有着最高质量的教育。"