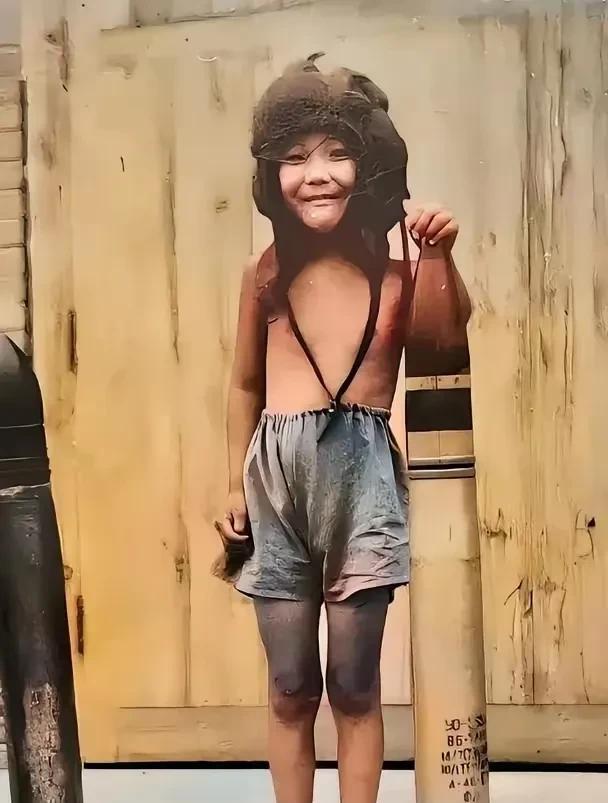

1946年重庆白公馆的这张照片,定格了“小萝卜头”宋振中短暂生命里最珍贵的瞬间。这个年仅五岁的孩子,穿着补丁摞补丁的短裤和破旧凉鞋,却将一顶大人的飞行帽歪戴在营养不良的脑袋上——那帽子是看守偶尔施舍的“玩具”,却成为他贫瘠童年里最奢侈的装饰品。他的小手扶着比自己还高的锈迹斑斑的炮弹壳,对着镜头露出缺牙的笑容,仿佛在炫耀一件“无价之宝”。 这张照片背后,是一个被囚禁八年的幼小心灵对自由的渴望。从八个月大随父母入狱起,宋振中从未见过高墙外的世界。长期的营养不良让他身材矮小如三四岁孩童,却拥有超出年龄的早熟与机敏。在白公馆阴冷的牢房里,他学会了用树枝在地上写字,用烧焦的棉絮自制墨水,在特务的监视下传递纸条。照片中那枚炮弹壳,或许是看守随手丢弃的“战利品”,却被他视作与外界联结的纽带——这个在枪炮声中长大的孩子,对战争的认知仅限于牢房铁窗外传来的轰鸣。 更令人动容的是照片背后的细节:他脚下踩着的报纸,是用香烟盒纸抄写的解放军胜利消息,藏在鞋底小心翼翼传递。这个本该在父母膝头撒娇的年纪,却成为狱中最年轻的“交通员”。当镜头按下快门的瞬间,他暂时忘记了饥饿与恐惧,用纯真的笑容对抗着铁窗生涯的残酷。这张照片不仅是一个孩子的成长记录,更是革命先烈用生命书写的抗争史诗——在最黑暗的角落,希望的火种始终燃烧。