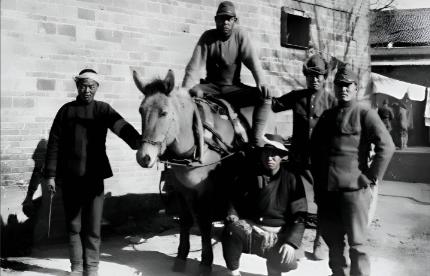

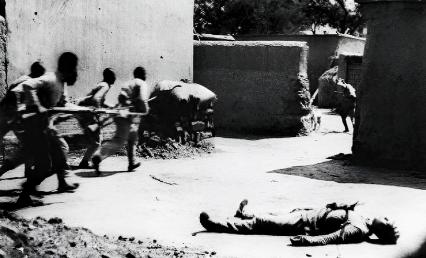

日军的报复有多残忍?一个老人回忆:日本兵在村口活剐四个人...... 1945年5月4日,春末的冢头村小麦刚抽穗,露水打湿了田埂。天还未亮,村里突然响起急促的铜盆敲击声——这是当地“跑老日”的示警信号,意味着日军来了! 王明州那时才16岁,睡眼惺忪的他被母亲一把拽起,推向屋后的麦田:“快跑,别回头!”他跌跌撞撞钻进麦地,裤脚被露水浸得冰凉,耳边却传来马蹄声和军刀撞击马镫的金属叮当。 日军吉武支队,隶属侵华日军117师团,是一支以骑兵为主的精锐部队。他们身着深黄色九八式防寒外套,牵着大连警犬训练所培育的“青背”军犬,肩高足有75厘米,呲牙咆哮。 据村里老人回忆,骑兵冲进村口白杨树林时,点燃了村民的茅草屋,青紫色的烟雾裹挟着火药味弥漫开来,那是茅草里掺杂的硝石被引燃的痕迹。桐油木箱被砸碎焚烧,焦苦味刺鼻,呛得人泪流不止。 村口白杨树下,四个村民被反绑双手,跪在泥地上。他们是袁文成、王长栓、马老二和李三娃。袁文成左眉骨有道刀疤,是1927年打土匪留下的;马老二靠在白河摆渡,双臂肌肉如铁;王长栓是个壮实汉子,平日里最爱说“宁死不屈”;李三娃才19岁,还没娶媳妇。日军为何挑中他们? 据档案显示,这与几天前的一次游击队伏击有关——游击队在满庄村附近袭击了日军补给线,吉武支队损失了十几人,恼羞成怒之下,决定对周边村庄展开“肃正作战”,冢头村不幸成了目标。 惨剧开始了。日军用30式刺刀,51.5厘米长,寒光闪闪,直接在白杨树下动手。老人王明州躲在麦地里,透过麦穗缝隙看到,王长栓被第一个拖出来,刺刀从他胸口划到腹部,血肉翻开,他却咬紧牙关,喊出那句“二十年后还杀倭寇”。 村民马秀英后来口述,另一个更残忍的细节:日军挑出受害者的眼珠,扔给军犬当玩具,青背犬叼着血淋淋的眼球,发出低吼。 袁文成的妻子小娥,当时怀孕五个月,躲在远处亲眼看到丈夫被剐。她强忍着不让自己叫出声,双手死死捂住嘴,眼泪混着泥土淌了一脸。 后来,她生下遗腹子袁保国,孩子却因营养不良夭折。小娥至死都忘不了那天的血腥味,她说:“血流到地里,麦子都不敢长了。” 这场报复持续了约一个小时。日军将四人剐到气绝后,还将尸体挂在白杨树上示众。树干上刀痕深可见骨,1992年南阳考古发掘时,这些刀痕仍清晰可见,与树木年轮缠绕共生,像是诉说着那段血泪史。 村民不敢靠近,只能远远看着,村口的花岗岩界石被血水染红,后来刻上“血仇石”三字,至今保存在南阳革命博物馆。 惨案过后,冢头村陷入死寂。日军撤离时放火烧了十几间茅草屋,灰烬里却奇迹般留下一把完整的麦穗,村民视之为生命的象征,悄悄埋在田里。 王明州从麦地爬回村里,帮着母亲收殓残缺的尸体。他记得,袁文成的刀疤脸被血糊住,像是睡着了;王长栓的拳头还紧紧攥着,像是死也要抓一把敌人的血。 但冢头村人没有被击垮。王明州后来加入了地方民兵,扛起了抗日的枪。他回忆:“我亲眼看到长栓哥的血流进地里,我想,总得有人替他报仇。” 战后,他成为村里的生产队长,带着村民重建家园。那些被烧毁的泥墙麦草屋渐渐换成了青砖瓦房,村口的白杨树虽满是伤痕,却依旧挺立,成了村人精神的象征。 2010年,《南阳晚报》记者重访冢头村,找到当年埋尸的农家院,青砖照壁上“耕读传家”四个字依然醒目。老人王明州指着村口那块“血仇石”,对记者说:“这石头在,仇恨就在,但我们得活下去,活得更好。”他晚年常给孩子们讲那段历史,告诫他们:“别忘了那四个人的血,也别忘了麦穗还能再长出来。” 如今,冢头村的白杨树林仍在,每年清明,村民会在树下摆上麦穗,祭奠逝者。白河依旧流淌,河边的麦田郁郁葱葱,仿佛在诉说生命的顽强。1945年的惨案,像一块烙在冢头村人心上的疤,痛得深沉,却也提醒着后人:和平来之不易,血仇不可忘却。