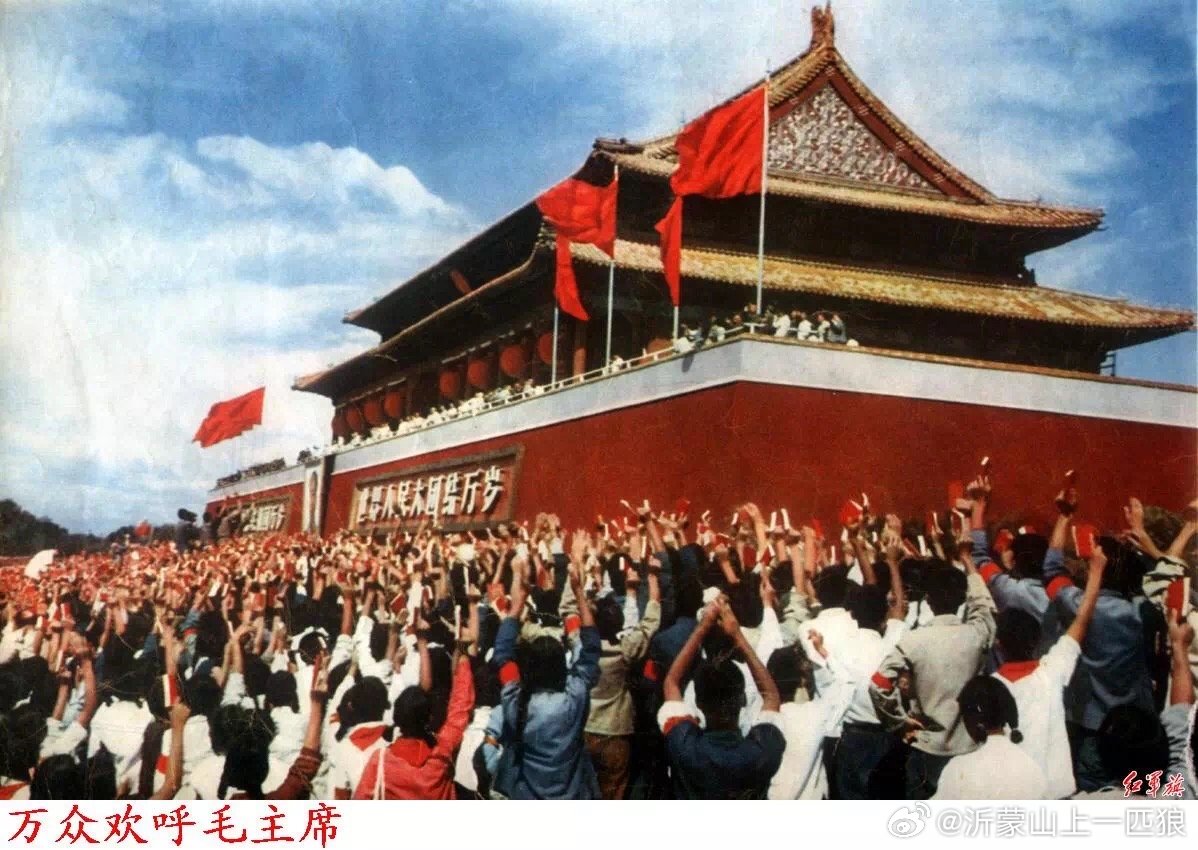

1972年李讷生娃后写信请求爸爸接济8000元,毛主席看罢来信后,心痛不已,指示张耀祠:“不用批什么条子了,直接给钱,你说说看,该给多少钱?” 毛泽东,中国共产党的主要创立者之一,在公共生活中是一位坚定的革命家,领导了中国的多次重要变革,包括成立中华人民共和国。然而,在私人生活中,他也是李讷与李敏的父亲。李讷,作为他的次女,在1972年向他寄出了一封请求经济帮助的信,这封信反映出了她在个人生活中的困境。毛泽东的反应不仅显示了他作为一国之领袖的决策能力,更突显了他作为一位父亲的柔情。 1972年,中国正处于一个充满变革的时代,国家的发展和家庭的和谐同样牵动着领袖的心。在一个春意渐浓的下午,北京某处宽敞的办公室里,阳光透过窗帘斑驳地洒在书桌上。毛泽东坐在办公桌前,手里拿着一封刚刚送到的信件,信件的笔迹有些急促,显露出写信人当时的心情紧张。 信中,李讷的话语直白,表达了她作为新晋母亲的困境和求助。她提到了生活中的一些具体困难,比如日常开销的压力、孩子的抚养费用,以及作为一个母亲的重责大任。她请求父亲能够给予8000元的经济支持,帮助她度过难关。这个数字在当时的中国,足以解决许多日常生活的大问题。 毛泽东读完信后,放下手中的信纸,目光停留在窗外的花园上,那里的花木已经开始吐露新芽,一切看起来都是那么生机勃勃,与信中所描述的困境形成了鲜明的对比。他深知作为国家领导人,他的每一个决定都关系到国家的方方面面,但此时此刻,他是一位父亲,面对女儿的请求,他的决定同样重要。 他拿起电话,拨给了当时负责管理国家财政的助手张耀祠。电话那头传来张耀祠稳重的声音,询问领导有何指示。毛泽东简洁明了地传达了他的决定:“不用批什么条子了,直接给钱。”他的语气中不带有任何犹豫,显示出作为父亲的坚定和关切。 张耀祠接到指示后,立刻开始安排相关的财务操作。他知道这笔钱不仅仅是物质上的援助,更是领导人对家庭责任的一种体现。尽管国家的政策通常需要复杂的审批流程,此次直接的援助却显示了毛泽东在关键时刻优先考虑家庭的人性化一面。 李讷在上海的家中接到了这笔款项时,窗外的春雨静静地下着,似乎连时间都放缓了步伐。细密的雨珠敲打在窗户上,发出细微而连续的声响,带来一丝凉爽的气息。屋内,李讷坐在一张老式木椅上,手中把玩着刚刚由邮差递交的信封,那是一份沉甸甸的安慰。 尽管她无法亲眼看到父亲在北京的办公室里做出那个决定的情形,但那份父爱的厚重感觉跨越了千山万水,温暖了她的心房。这8000元的及时援助,对于一位初为人母的李讷来说,不仅仅是物质上的帮助,更是给了她面对未来生活挑战的勇气和信心。 这笔钱的到来,让她能够为小家庭提供更加稳定的生活保障。她用这笔钱购买了必需的婴儿用品,包括奶粉、尿布以及孩子的衣物,还有一部分用来补充家中的食品储备。在那个不太富裕的时代,这样的经济支持无疑大大减轻了她的经济压力。李讷还将一小部分资金用于家庭的小修小补,使得她的居住环境变得更加舒适和宜人。每一笔开销,她都仔细斟酌,确保能够最大程度地利用这份来之不易的援助。 然而,随着时间的推移,生活的平静逐渐被新的挑战所打破。李讷与丈夫之间的关系开始出现了裂痕。两人性格上的差异,在日常生活的摩擦中逐渐放大。丈夫的工作压力大,经常需要加班,回家后往往疲惫不堪,沟通越来越少,这使得原本就不多的相处时间变得更加紧张。李讷自己也在努力适应母亲的角色,孩子的抚养和家庭事务让她几乎无暇顾及夫妻间的情感交流。 尽管如此,李讷仍然尽力维持着家庭的和谐。她试图在丈夫和孩子之间找到一个平衡点,尽管困难重重,她始终没有放弃。在这个过程中,她经常回想起父亲的那笔及时援助,那是一个温暖的记忆,如同一盏明灯,在她最需要帮助的时刻照亮了前方的道路。这份记忆成了她的精神支柱,提醒她无论遇到多大的困难,总有希望和支持在前方。 随着时间的流逝,李讷的生活逐渐稳定下来。尽管她与丈夫的关系经历了波折,但两人最终找到了相处的方式。李讷开始更加积极地参与社区活动,通过与其他母亲的交流,她获得了许多育儿和处理家庭关系的宝贵经验。她也开始在孩子的教育上投入更多的精力,希望能够为孩子提供一个更好的成长环境。 经历了这些挑战后,李讷变得更加坚强和独立。她学会了如何在生活的不易中寻找到美好,并且学会了珍惜与家人的每一刻相处。这一切的改变,都始于她收到那笔来自父亲的8000元援助。这份来自父亲的关怀不仅仅改变了她的生活,更深刻地影响了她的人生观和价值观。