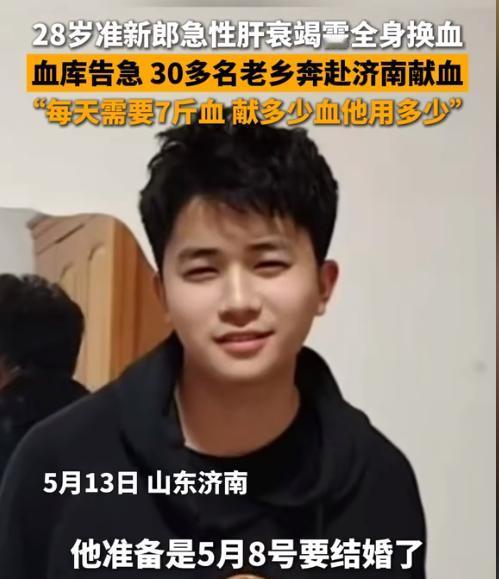

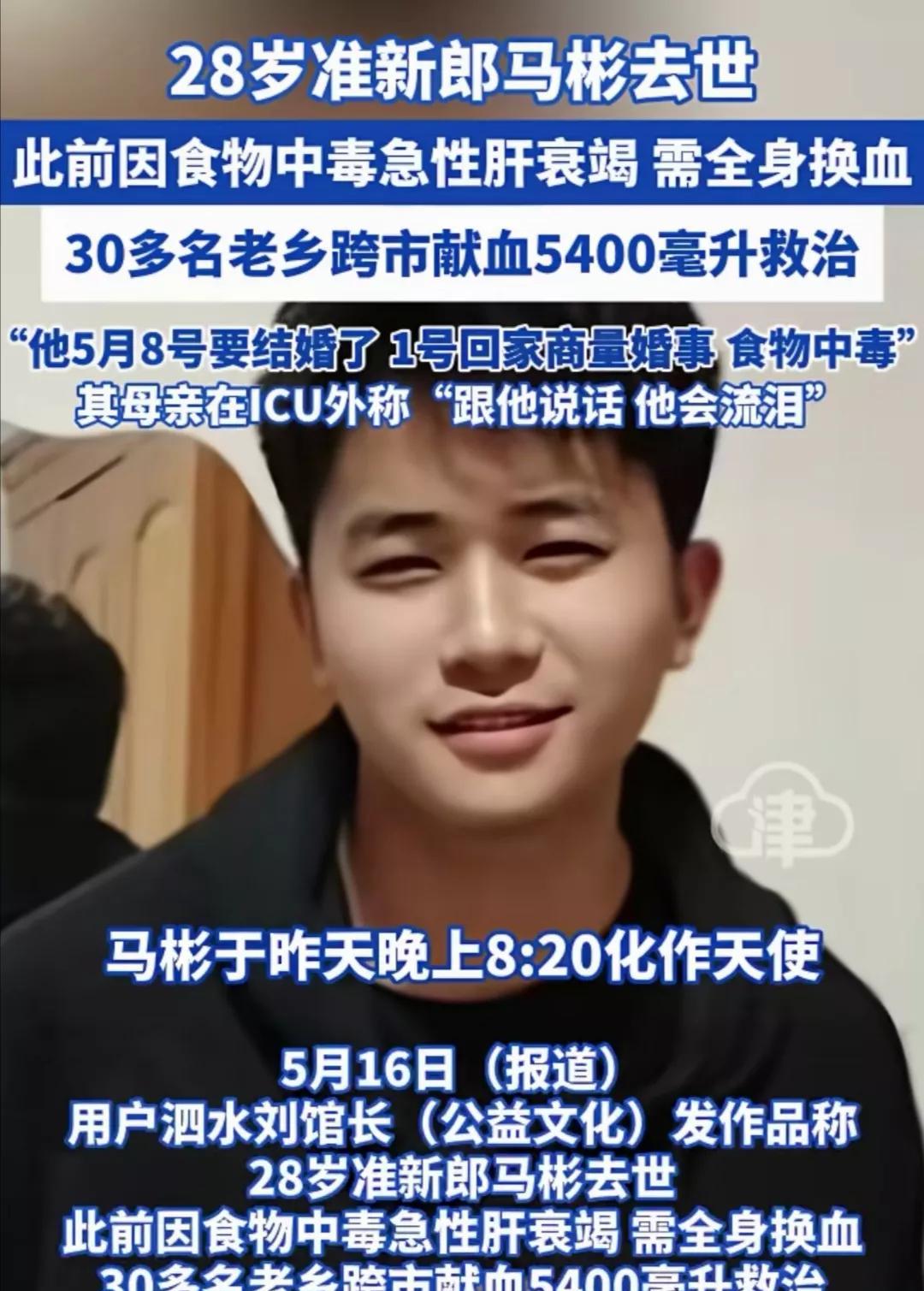

“这才是互联网存在的意义!”山东一28岁小伙结婚前突发肝衰竭,每天需要输血3000多毫升,30多名老乡通过网络得知男子的遭遇后,迅速组成爱心献血队伍赶到济南献血救人,同村的村民能来的也都来了,网友:这才是最纯朴的乡里乡亲! 2025年4月23日凌晨,山东德州禹城市辛店镇的路灯在春雨中忽明忽暗,28岁的李建军正对着镜子调整领带——明天就要和相恋五年的女友张敏拍婚纱照,衣柜里挂着的西装还带着干洗店的塑料袋气息。 突然,他感到一阵剧烈眩晕,茶杯从手中跌落,在地板上砸出细碎的裂纹。 当李建军在济南齐鲁医院醒来时,监护仪的蜂鸣声刺破了病房的寂静。父亲李福成攥着病危通知书的手在发抖:急性肝衰竭,凝血功能严重异常,每天需要至少3000毫升AB型血维持生命。 "拍婚纱照那天他就说累,我们以为是筹备婚礼熬的..."母亲王秀兰的声音哽咽着,指甲深深掐进掌心。此时距离原定的婚期5月20日,只剩27天。 辛店镇的消息传得比春风还快,村支书张广林在村委大喇叭里喊了一嗓子:"建军在济南等着救命,AB型血的乡亲们搭把手!" 正在田里插秧的刘大姐扔下锄头就往家跑,开小卖部的王大哥关掉店门直奔镇医院,甚至邻村的养殖户李师傅开着三轮车赶来,车斗里还放着没卖完的鸭蛋。 但现实很快泼来冷水:全镇2000多人口中,AB型血者不到50人,且符合献血条件的不足30人。 更棘手的是,李建军的病情需要持续输血,仅4月25日一天,血库就发出了12个单位的红细胞悬液。 "每天费用超过8000元,家里的积蓄撑不了一周。"李福成蹲在医院走廊啃馒头时,手机屏幕突然亮起——儿媳张敏把求助信息发在了"辛店镇老乡群"。 这条带着诊断证明和献血需求的消息,像一颗投入湖心的石子,在齐鲁大地激起层层涟漪。 在青岛做海鲜生意的同村人陈强看到后,立即在朋友圈发起"热血接力",附带定位的"济南血液中心献血点"链接被转发超过3万次。 4月26日清晨,献血车还没停稳,来自聊城、淄博、潍坊的私家车已在门口排起长队。 52岁的货车司机赵师傅凌晨三点从临沂出发,仪表盘上的里程表显示217公里:"建军他爸当年帮我家收过麦子,这恩情得还。" 4月27日正午,血液中心的储血冰箱显示:AB型红细胞库存从危险值回升至安全线。 主治医生陈主任盯着李建军逐渐稳定的凝血指标,摘下眼镜揉了揉眉心:"这是我从医20年见过最壮观的献血场景,32位献血者中,有17人来自外地,最远的从江苏徐州赶来。" 躺在病床上的李建军还不知道,女友张敏这两天只睡了4个小时,既要对接医院,又要整理献血者信息。当 她把一叠印着不同姓名的献血证放在床头时,昏迷中的小伙子眼角突然滑出一滴泪。 更让一家人没想到的是,辛店镇小学的孩子们用压岁钱买了千纸鹤,委托校长送到病房,每只翅膀上都写着"建军哥哥加油"。 在山东大学民俗学教授王忠华看来,这场救援行动是传统乡土社会互助精神的现代转型:"齐鲁大地素以'义'文化著称,《史记》记载的'孟尝君养士',本质上就是民间互助的早期形态。" 他翻开《山东民俗志》,指着清代灾荒年间"合村捐粮"的记载:"如今的网络献血,只是把'邻里相帮'的范围从自然村扩展到了数字社群。" 这种跨越时空的情感联结,在献血者的讲述中尤为动人,来自德州城区的退休教师刘淑芳展示着泛黄的老照片:"1976年我生孩子难产,是建军他奶奶把家里的母鸡全卖了,凑钱给我交手术费。" 这种代际相传的恩情,在互联网时代转化为具体的行动——她不仅自己献血400毫升,还发动退休教师协会的12位姐妹赶来支援。 这场救援行动留下的,不仅是一个生命的重生,更是对现代社会人际关系的深刻启示。 在这个原子化社会日益加剧的时代,这场跨越城乡的热血接力,如同一声清亮的乡音,唤醒了人们对"共同体"的深层记忆。 当互联网将千万个"辛店镇"串联成网,那些流淌在血管里的善意,终将汇聚成照亮生命的星河。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:生活帮