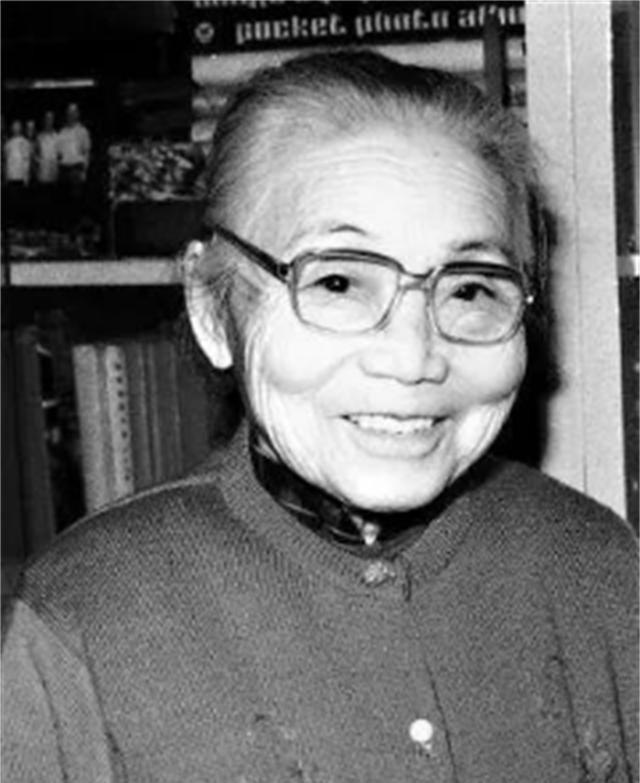

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。 1925年的苏州,潘家是当地赫赫有名的豪门望族。潘祖年作为家族的掌舵人,病重之际,心里装的不是自己的生死,而是家族的未来。他把20岁的孙媳妇潘达于单独留下,托付了一件“要事”。这个“要事”不是简单的家产分配,而是关乎家族荣耀和文化传承的重任。潘祖年深知,自己去世后,家族可能面临衰败,而他最信任的,竟然是这个年轻的寡妇。这份嘱托,既是对她的考验,也是对她的肯定。 潘达于的丈夫早逝,她18岁就成了寡妇,在潘家守了两年寡。那时候的苏州,传统观念根深蒂固,守寡的女人日子不好过。潘达于年纪轻轻就没了依靠,还要面对家族内部的复杂关系和社会的冷眼。但她没有抱怨,也没有退缩。潘祖年的嘱托,让她的人生彻底改变。她没有选择改嫁,而是扛起了家族的重担。这份担当,在那个年代,对一个20岁的女子来说,实在不容易。 潘祖年托付的“要事”,其实是守护家族珍藏的文物。这些文物不是普通的金银珠宝,而是大盂鼎、大克鼎这样重量级的国宝。潘家世代重视文化传承,潘祖年把这些文物看作家族的命脉,也看作中华文化的象征。他去世后,潘达于成了这些文物的守护者。她把它们藏在潘家老宅的庭院里,日夜守护,生怕有一点闪失。这不是简单的看家护院,而是需要智慧和勇气的使命。 潘祖年去世后,潘家逐渐没落,社会也越来越动荡。30年代末,日军占领苏州,潘达于的生活变得更加艰难。那些文物不仅是家族的财富,还成了外人觊觎的目标。她面对的不仅是生活的困苦,还有外界的威胁。有人劝她交出文物换取安稳,她却从没动摇。她知道,这些东西不只是潘家的,更是国家的。她用自己的坚持,守住了这份责任。 1951年,新中国成立,社会慢慢稳定下来。潘达于意识到,这些文物应该交给国家,让更多人看到它们的光芒。她走进政府大楼,把文物上交,平静地说这些是国家的财产。她没有要一分钱奖励,甚至把政府给的奖金捐出去支援抗美援朝。她的选择,让人敬佩。她不是为了名利,只是觉得这是自己该做的事。 晚年的潘达于,依然住在潘家老宅。她身体不再硬朗,但精神依然坚韧。那些她守护了大半辈子的文物,已经在国家博物馆里熠熠生辉。她没有后悔过自己的选择,反而觉得这是她这辈子最值得骄傲的事。她的故事,慢慢传开,成了苏州人津津乐道的一段佳话。 潘达于的故事,让人忍不住想,那个年代的女人有多难。传统社会里,女性的命运往往被家族绑住,守寡、从夫、孝顺,都是压在她们身上的担子。潘达于20岁就守寡,还要接下这么重的责任,换成别人,可能早就崩溃了。但她没有。她用自己的行动,证明了女性不只是柔弱的附庸,也能撑起一片天。