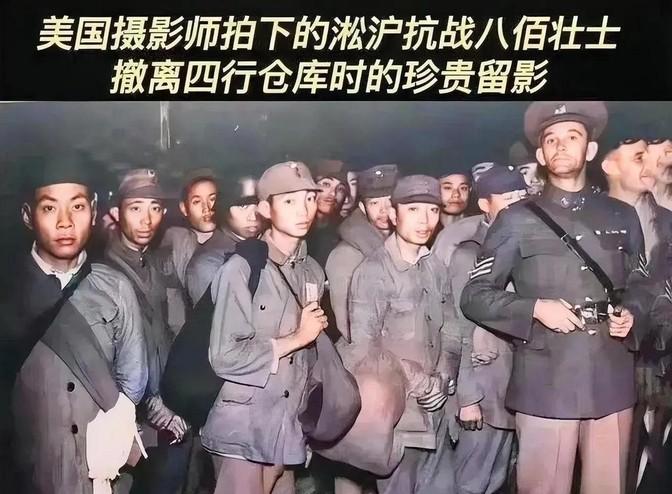

1949年,抗日烈士谢晋元的遗孀,请求上海市长陈毅,给她一个房子。陈毅当即下令,把吴淞路466号的房产赠予她。不料,她竟带着几个年轻男子一同入住。 凌维诚生在上海一个有钱人家,小时候日子过得挺滋润,学过音乐,会弹风琴拉小提琴,本来可以一辈子围着艺术转。可20岁那年,她遇上了谢晋元,一个正直又有担当的军人。她被他的气场吸引,觉得这就是能托付终身的人。家里人死活不同意,嫌弃军人生活太苦,不适合她这种娇小姐,可她铁了心要嫁。婚后,他们生了三个孩子,日子虽然不富裕,但也算甜蜜。可好景不长,1937年七七事变爆发,谢晋元上了战场,留下她带着孩子和一堆担子。 那时候,她怀着第四个孩子,身体弱得不行,谢晋元让她回广东老家避战火。亲戚朋友都劝她别去,怕她吃不了乡下的苦,可她硬是咬牙带着四个孩子上了路。到广东蕉岭后,生活完全变了样。家里七口人,老的老小的小,全靠她撑着。她从没干过农活,现在得下地种田、挑水、收稻子。那双手,以前是弹琴的,现在满是老茧,晒得又黑又糙。刚开始她累得晚上睡不着,偷偷哭过,但一想到谢晋元在前线,她就告诉自己得挺住。 1937年8月,谢晋元带着“八百壮士”在上海四行仓库跟日军死磕了四天四夜,打出了抗战的名声。可没多久,噩耗传来,他牺牲了。凌维诚听到消息,差点崩溃,但家里还有老人孩子,她只能把泪咽下去,继续扛着。那几年,她在乡下苦熬,靠种地养活一家人。抗战结束后,1946年她带着四个孩子回到上海,可原来的家没了,只能挤在破旅馆里。她靠给人缝衣服、洗碗挣点钱,日子过得紧巴巴。 更让她揪心的是,她发现谢晋元当年的部下——五二四团一营的战士们,还有六七十个活着,可大多混得惨兮兮,流浪街头讨饭吃。她觉得自己是团长夫人,有责任帮帮这些跟丈夫出生入死的兄弟。她跑了不少地方,想给战士们争取点援助,可那时候上海物资紧缺,没啥效果。她没放弃,一直惦记着这件事。 1949年上海解放,新市长陈毅上任。凌维诚听说他为人仗义,心系老百姓,就壮着胆子给他写了封信,把自己一家和战士们的难处说了说。陈毅了解了她的情况,知道谢晋元是抗战英雄,又听说她这些年独自拉扯孩子,特别感动。他没多想,直接把吴淞路466号的房子给了她。那是个两层小楼,虽然不豪华,但对她来说已经是天大的恩赐。 搬进去那天,她没一个人住,而是带了几个年轻男子一起入住。这几个男人不是外人,是谢晋元的旧部,跟着他打过仗,身上带着伤,流浪了好多年。她看着他们那副落魄样,心里不是滋味,觉得不能不管。她把房子当成大家的避风港,让这些战士有了个落脚地。有人不理解,觉得她一个寡妇带着几个男人住不合适,可她压根不在乎闲话,只想着让这些兄弟过上安稳日子。 有了房子,生活刚稳定没多久,1950年物价又涨了,日子还是紧。她不甘心坐着等救济,跟战士们商量着干点啥。她们凑了点钱,弄了个四行孤军工业服务社,做毛巾、袜子、肥皂,贴上“孤军牌”卖出去。她自己也上手干活,教战士们咋操作机器,咋打包东西。她还管着谢晋元墓地旁边的空地,让逃难的人搭棚子住,每月收点租金。这些钱她一分不留,全给了战士们。有的想回老家,她就挤出点钱给他们当路费。 她自己呢,过得特别抠门。衣服破了就补,补丁摞补丁,好多年不买新的。有人劝她对自己好点,她就笑笑说:“我够用了,省点给战士们吧。”她把这些旧部当家人,啥事都替他们考虑。她不是图啥回报,就是觉得这是她该做的,延续谢晋元的精神。 凌维诚就这样忙活了一辈子,到1991年84岁的时候,她在家安安静静走了。孩子们按她的意思,把她跟谢晋元合葬在宋园。她这一生,从上海的富家小姐,到广东的庄稼汉,再到上海的战士“支柱”,哪一步不是硬扛过来的?她没啥惊天动地的大事迹,可她的坚韧和无私,真真切切帮了很多人。她用自己的方式,把丈夫的抗战精神传下去,也给那时候的普通人点了一盏灯。

阿斌

梅州蕉岭的将军