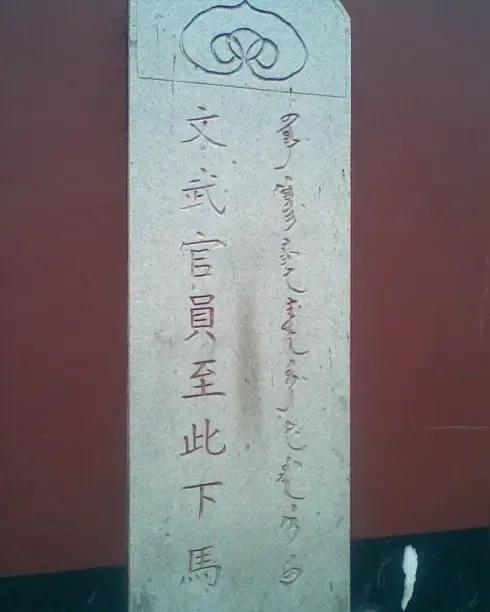

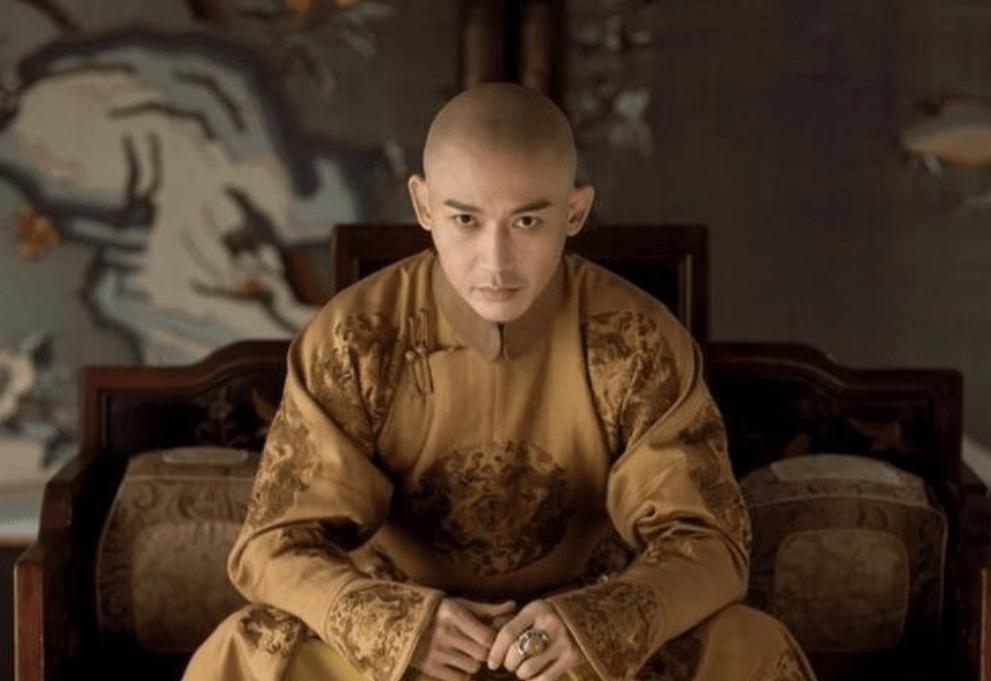

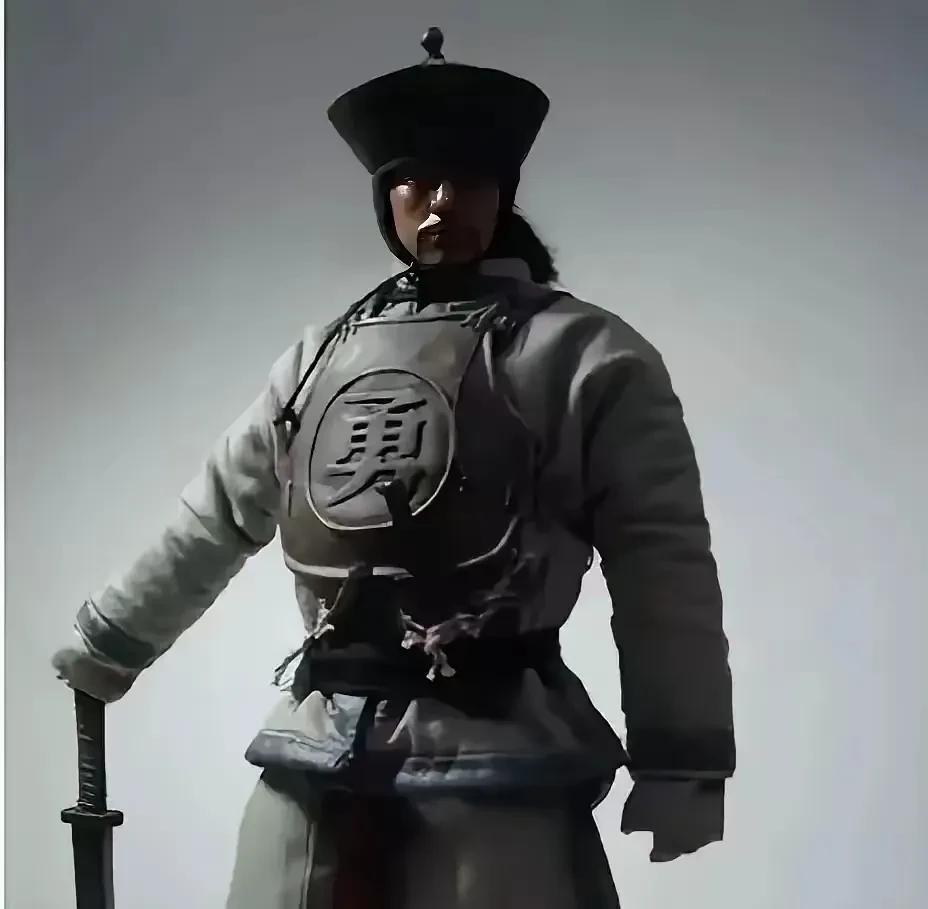

1723年雍正帝发现八旗子弟"渐习汉俗,竟忘满洲旧制",下诏将满语水平纳入官员考核。这道圣旨折射出清廷延续八十年的焦虑:从入关时的"国语骑射"国策,到乾隆年间满文档案日渐稀少,统治者的母语在帝国肌体中逐渐散失了。 这场持续两个半世纪的语言保卫战,最终湮没在历史长河中,其失败根源深植于人口结构、制度矛盾与文化融合三大历史脉络之中。 脉络一、悬殊的人口比例注定语言困局 1644年清军入关时,八旗总人口仅20余万,《清实录·圣祖实录》卷二百四十六记载康熙四十六年(1707年)全国在册人口突破1亿,满人占比不足0.2%。 这种悬殊比例在制度层面形成吊诡现象:康熙三十五年(1696年)规定"各省题本,兼写满汉文字",表面提升满文地位,实则迫使汉文成为必选项。到乾隆朝,军机处档案显示满文奏折占比已不足三成,满汉合璧的公文制度反而加速了满文边缘化。 语言学家罗常培在《满汉语言接触研究》中指出:"北京城内旗人社区到乾隆后期,日常交际中满语使用率已低于30%。" 这种衰退在司法领域尤为明显,《大清会典》规定刑部审案需用满语记录,但乾隆二十五年(1760年)刑部侍郎高朴奏称:"各司官员多不晓满文,遇案辄唤通事传译。"(《乾隆朝汉文朱批奏折》第18册) 脉络二、制度设计陷入自我矛盾 清廷在科举制度中特设翻译科,本欲培养更多的满语人才,却好死不死的意外开启了逆向通道。 嘉庆八年(1803年)《钦定翻译考试条例》规定"汉文优者可用满文应试",导致汉族士子通过掌握满语进入权力体系。 史学家赵翼在《檐曝杂记》中记载:"每科翻译取中者,汉军旗人十居其七。"这种制度漏洞使满语沦为晋升工具,反而冲淡了其文化属性。 在军事领域,勤奋的雍正帝还贴心的设立"清字经馆"专职翻译汉文兵书,可在实践中却遭遇了严重的水土不服。《八旗通志》记载福州将军奏报:"满文《纪效新书》术语艰涩,士卒多不能解。" 到鸦片战争时期,八旗将领阅读汉文《海国图志》反而比满文兵书更有效率,这种实用主义选择加速了满语退出军事领域。 脉络三、文化融合消解语言壁垒 康熙帝每日"听政后即读书,至夜分乃罢",其汉文诗作收录于《圣祖御制文集》者达1143首。乾隆帝更以"十全老人"自居,留下四万余首汉诗。 帝王的文化选择产生强大示范效应,原礼亲王昭梿在《啸亭续录》中记述:"近日宗室子弟,多习汉书入试,与汉人竞进。" 这种文化融合在婚姻领域尤为显著。据《八旗氏族通谱》统计,康熙朝满洲贵族与汉军旗人通婚比例达37%,到乾隆末年升至62%。 人类学家费孝通在《中华民族多元一体格局》中指出:"混合家庭中必然产生语言选择,当满语不能带来实际利益时,汉语自然成为首选。" 历史齿轮转动至1909年,清廷在《筹备立宪清单》中仍规定"各衙门满汉文移,应以满文为正本",此时距武昌起义仅剩两年。 满语的衰落轨迹印证了语言存续的根本规律:当一种语言失去实际交际功能和文化吸引力时,纵有政权强力推行,终究难敌文明演进的浩荡潮流。满清统治者最终不得不接受,在构建多民族国家的历史进程中,语言交融远比语言垄断更具生命力。清朝落后的根源

建奴辫子族

满族是外来侵略殖民异族,人种,语言,文字与中国人完全不同中。 满族也是屠杀中国人最多的侵略者