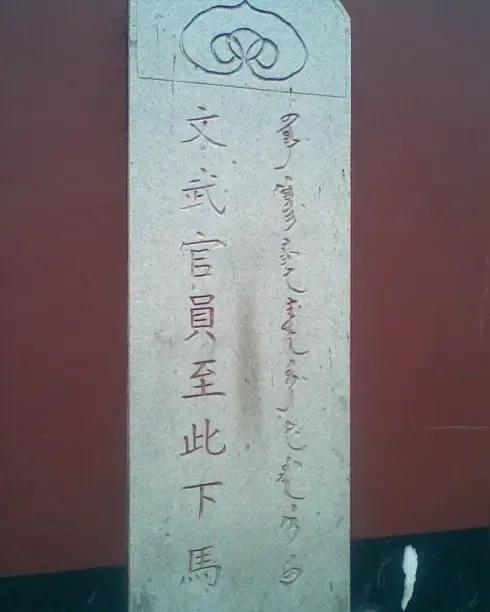

从曾经的"国语"到文化基因的百年嬗变 康熙三十年(1691年)五月,紫禁城颁布一道耐人寻味的谕旨: "嗣后缮写清字本章,勿得仍前连写,须要单字书写。" 这道诏书背后折射出,满语在清初就已显露出书写危机了。 三百年后的今天,中国现存满语使用者不足百人,这种曾承载满清统治集团命脉的语言,正在经历前所未有的存续考验。 考验一、从"国语骑射"到文化断层 清初统治者将"国语骑射"定为立国之本,康熙朝《清实录》记载,满文奏折需"字画端正,不得潦草"。但到乾隆年间,《御制增订清文鉴》的编纂,已暴露出满语词汇不足以应对政务需求的窘境。清末旗人震钧在《天咫偶闻》中记述:"今能满语者,不过数辈老妪",语言断层在八旗子弟中已成普遍现象。 这种断层在当代加速显现。2019年黑龙江满语研究所调查显示,全省熟练掌握满语者仅剩87人,平均年龄超过65岁。齐齐哈尔三家子满族村,这个曾经的"满语活化石"村落,如今能用满语交流的不足10人。语言学家季永海指出:"满语传承已处于'代际传播中止'的临界点。" 考验二、文化基因的现代重构 故宫太和殿"建极绥猷"匾额上的满文,与汉字交相辉映,成为中华文明多元一体的见证。这种文化基因的存续,在新时代呈现出新的可能。2009年,"满族说部"入选国家级非遗名录,满语吟诵的《尼山萨满》等史诗重获新生。故宫博物院建立的满文档案数字化平台,已完成200万件档案的电子转化。 锡伯族对满文的传承提供了宝贵经验。这个西迁新疆的族群,至今保留着满文书写传统。察布查尔锡伯自治县的中小学,满文仍是必修课程。这种活态传承启示我们:语言保护需要文化生态的整体维系。 考验 三、从实用工具到文明符号 当代满语保护已超越单纯的语言拯救范畴。北京大学满文文献中心的研究表明,现存满文档案达200余万件,远超汉文档案数量。这些用"新满文"书写的文档,为研究清代边疆治理、民族关系提供了独特视角。正如学者赵阿平所言:"满语是打开清代历史的钥匙,更是中华文化多元构成的基因图谱。" 在长春伪满皇宫博物院,每天有数百名游客驻足辨认满文标识;网络平台上,一些满清打扮的网红教学满文读写的视频获得百万点击。这种符号化传播,使满语在实用功能消退后,以文化密码的形式获得新生。 站在景山顶眺望紫禁城,夕阳为琉璃瓦上的满文脊兽镀上金边。这座历经六百年风雨的宫殿群,见证着满语从治国利器到文化基因的蜕变。 当我们在故宫扫码聆听满文语音导览,在档案馆破译满文密折,在非遗展演中欣赏满语说部时,满文满语正以另一种方式走进语言博物馆,这不仅是语言湮灭的背影,更是一个古老文明在现代化进程中的智慧转身。这种转身,或许正是中华文明生生不息的奥秘所在。满文为什么被汉字代替呢?