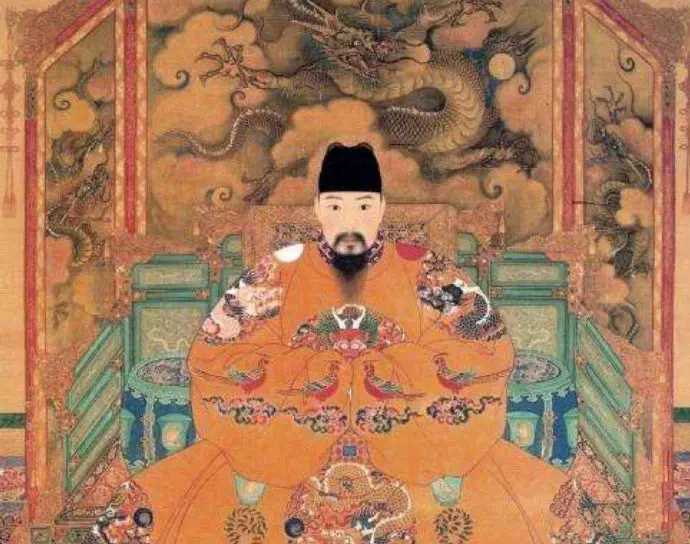

崇祯帝为何拒迁南京而选择殉国? 1644年李自成攻破北京前夕,崇祯帝本可效仿完颜构宋室南迁,留得青山在,不愁没柴烧。但他最终却上了煤山。这一选择背后,必然是迫于无奈,走投无路了,既有政治博弈的掣肘,也有帝王心态的束缚。 台面上:南迁提议遭到群臣推诿 崇祯十七年(1644)正月初三御前会议,左中允李明睿首次提出南迁,称“唯有南迁,可缓目前之急”(《明季北略》卷二十)。崇祯帝虽心动,却虚伪的要求大臣“力赞其成”。 然而,会议陷入了集体沉默。兵科给事中光时亨激烈反对:“不杀明睿,不足以安人心!”(《甲申传信录》卷三)群臣或惧担“弃土”罪名,或暗藏私利,致使迁都提议搁浅。这种推诿源自明代独特的政治生态——言官常以道德绑架决策,崇祯帝曾怒斥:“诸臣但知营私,不肯为国!”(《崇祯实录》卷十七) 私底下:帝王尊严的沉重枷锁 作为“天子守国门”传统的继承者,崇祯帝深受儒家纲常束缚。三月初四,左都御史李邦华改提“太子监国南京”,遭崇祯帝斥责:“国君死社稷,朕将何往!”(《明史·李邦华传》)这种心态在《崇祯遗诏》中显露无遗:“朕凉德藐躬,上干天咎……任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”与其苟且南迁背负骂名,他宁可以死明志,维系帝王尊严。 实际上:现实困境与信息误判 李自成进军神速打破崇祯部署。三月十七日京城被围时,南迁已无实操可能。《明季北略》记载,崇祯帝曾试图突围:“易袍持斧,欲砍公主,叹曰‘尔何为生我家!’”此时连护送皇子出城都成奢望。更致命的是,崇祯帝始终误判局势,曾寄望吴三桂勤王,却不知关宁铁骑行军迟缓;又幻想李自成“欲割西北地封王”(《甲申传信录》),错失谈判时机。 靴子落地:权力体系的全面崩溃 三月十九日凌晨,崇祯帝敲响景阳钟召集百官,竟无人响应。《明史·庄烈帝纪》载:“鸣钟集百官,无至者。”这种众叛亲离的景象,彻底击碎其最后希望。正如翰林院检讨赵士锦在《甲申纪事》中所记:“上之左右,仅一王承恩耳。”当权力机器完全停摆,南迁已成镜花水月。 崇祯帝的悲剧,本质是明末官僚系统失效与皇权伦理冲突的产物。群臣推诿消解了战略转机,儒家纲常禁锢了务实选择,而信息迟滞加速了决策失败。帝王以死殉国虽具悲壮色彩,实为制度性困局下的无奈终局。 参考文献: 《明史·庄烈帝纪》 、计六奇《明季北略》 、钱士馨《甲申传信录》 、赵士锦《甲申纪事》 、《崇祯实录》 、谈迁《国榷》