1662年,郑成功的儿子,20岁的郑经与35岁乳母生下一子。38岁的郑成功气得急火攻心,狂吐鲜血。临终之前,他下令:处死妻子、儿子和孙子。

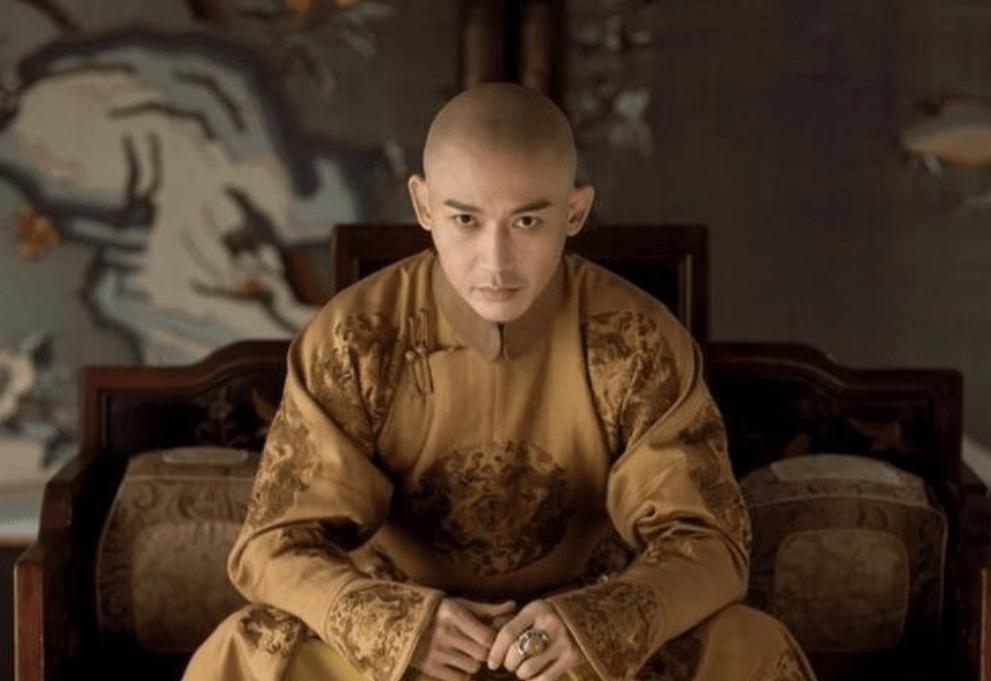

人类历史上第一次全球化浪潮的开启,源自15世纪末。当时,大航海时代的到来促使人类建立了跨越大陆和海洋的全球性联系,原本孤立的世界开始连接为一个整体。这一时期,东西方的文化与贸易交流大量增加,殖民主义与自由贸易主义也开始逐渐显现。欧洲在这一阶段快速发展的积累,孕育了巨大的财富、市场和创新的基因,这为后来的“工业革命”奠定了基础。 大航海时代不仅是全球化的起点,也是世界近现代史的开端。欧洲人因此率先踏上了现代化和全球化的道路。然而,中国却错失了这一重要的历史机遇。事实上,郑和的下西洋,背负着寻找建文帝下落的使命,其时间远早于哥伦布与达伽玛的航海。 菲利普•梅是荷兰人,他在郑成功收复台湾的战争中被俘,成为郑成功与荷兰人之间的翻译。在梅的《梅氏日记》中,他详细记录了与郑成功接触的种种细节:“他身穿一件未漂白的麻纱长袍,头戴一顶褐色尖角帽,帽沿约有一个拇指长,帽子上方饰有一个小金片,金片上挂着一根白色的羽毛。”梅氏还记得郑成功的言辞非常严厉,声音咆哮而激昂,右手拇指戴着一个大的骨制指环,用来拉弓。 《梅氏日记》里记载了一次郑成功展现其超凡骑射技术的情景。梅描述道:“我们来到海边的一片平坦区域,他的随从拿了三根约二尺长的短棍,每根棍子顶端挂着一个小圆环,圆环上贴着大小如银币的红纸,作为箭靶。这三根棍子被插在海边,互相隔开约三十八米。”郑成功骑马疾驰而来,一支箭射中第一个棍子的箭靶,第二支箭射中第二个棍子的箭靶,第三支箭则射中第三个棍子的箭靶。

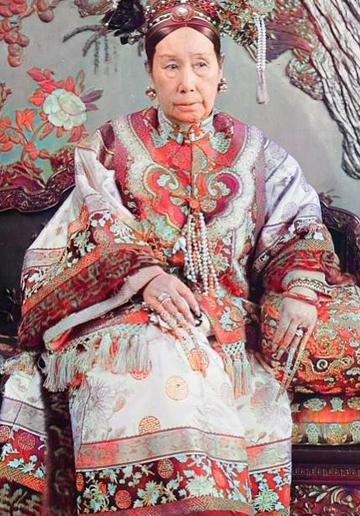

一六六二年的台湾,骄阳似火。郑成功府邸内一片沉寂,这位年仅三十八岁的将领此时正卧榻在床,面容憔悴,气息微弱。他的案头还堆放着各类军务文书,病重时他仍在为收复明朝江山的大业而奔波操劳。但一纸家书,却让这位叱咤风云的将领彻底倒下。 消息来得突然而残酷。他的长子郑经,年方二十,竟与比自己大了十五岁的乳母暗通款曲,甚至已经生下一子。这个消息很快在府中传开,不仅损害了郑家的声誉,更是动摇了军心。郑成功在得知此事后,一口鲜血喷涌而出,从此一病不起。 在郑家,声誉从来都是最重要的资产。早在十七年前,年仅二十三岁的郑成功就因其卓越的才能与对明朝的忠诚,得到了南明隆武帝的特别赏识。隆武帝破格赐予他朱姓,这是明朝皇室能给予臣子的最高荣耀。从那时起,民间百姓便尊称他为"国姓爷"。这个称号不仅是一种荣誉,更是一种责任。每逢家宴,他都会亲自训诫子弟,要求他们谨言慎行,切不可有损家声。然而,郑经的行为却将这一切毁于一旦。 在生命的最后时刻,郑成功召来了自己的堂兄郑泰。只见郑成功面色灰白,以微弱的声音,下达了他最后的一道密令:处死他的妻子、儿子和那个刚出生的孙子。或许是出于手足之情,或许是考虑到大局,郑泰并没有按照郑成功的遗命行事。在郑成功去世后不久,郑经通过一场政变夺取了台湾的统治权,成为了南明抗清势力的最后继承人。

与郑芝龙出身底层、早年混迹江湖的背景不同,郑成功的性格更加刚强、勇敢且充满复仇心。他对部下和军队的要求异常严格,这也造就了他一支战斗力极强的军队。西班牙神父李科罗曾深入接触过郑成功,他估计,在郑成功掌控中国东南沿海的15年期间,约有50万人因为违背他的命令而受到严厉的惩罚,无论是亲信还是家人,都难逃其法。 郑成功一生的大部分精力都投入到抗清复明的事业中,他以商养战,早在南明隆武二年(1646年),年仅22岁的郑成功就向隆武帝提出了被后人称为“延平条陈”的治国安邦之策,提出“据险控扼、拣将进取、航船合攻、通洋裕国”。隆武帝听后称其为奇策。 1661年5月,第二批复台大军抵达台湾当天,郑成功便下令将已收复的赤嵌改为“东都明京”,并根据中国传统的郡县制,在台湾设立了承天府和天兴、万年二县。郑成功去世后,继任的郑经于1664年将“东都”改为东宁,撤销了承天府,并将两个县改为州。郑成功父子在台湾设立的行政制度,成为台湾行政区划的开端,也为清初台湾一府三县的设立以及后来的行政区划奠定了基础。 台湾人民不仅将他视为民族英雄,还尊奉他为“开台圣王”。在围困热兰遮期间,为了解决军粮供应问题并确保长期立足台湾,郑成功派遣军队到南北各地进行屯垦,同时鼓励官员和百姓开垦。收复台湾后,许多不愿降清的明朝遗老和文人学士纷纷来到台湾,郑成功给予他们礼遇和优待。这些人开始在台湾著书立说、创办私塾,传播中华传统文化,为台湾的文教事业做出了巨大的贡献。 在郑荷之战中,荷兰人记载了一位荷兰士兵的英勇事迹:在战斗中,这名士兵的马被击倒,但他仍然奋力抵抗,手持卡宾枪拼命射击,直到因伤势过重而死。得知此事后,郑成功认为这位荷兰士兵是一位勇敢的战士,于是下令为他举行隆重的葬礼,全军向他致敬,放礼炮以示尊重。