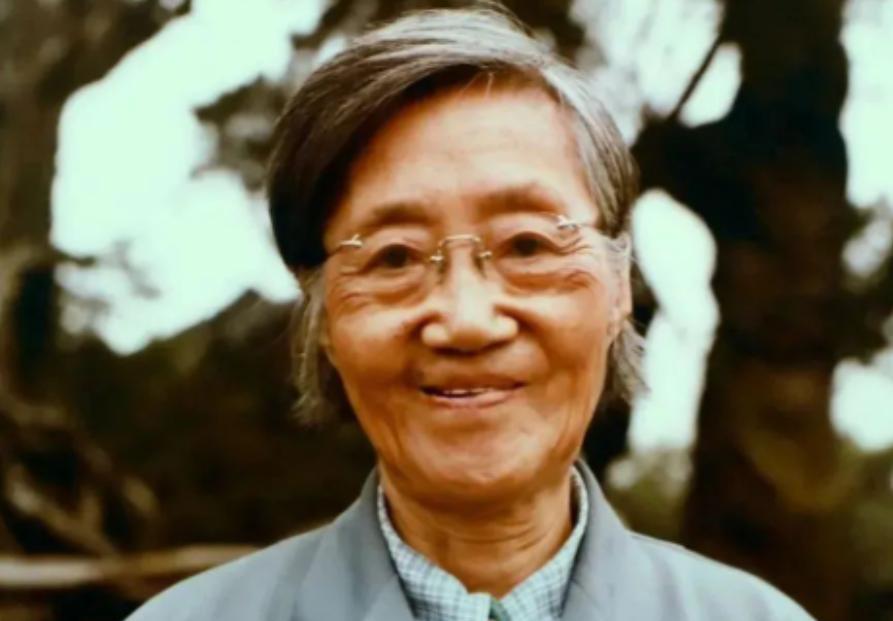

1960年深冬,北京的寒风卷着细雪掠过中关村的红砖墙,物理学家王承书在宿舍收拾行李时,目光在丈夫的围巾和孩子的课本上停留许久。这位出身书香门第的才女轻轻合上行李箱,就此踏上一条与家人音讯隔绝的隐秘征途。17年后的1977年,当子女们在昏暗的招待所见到鬓角染霜的母亲,那句“母亲,您是我们的英雄”刚出口,便被紧紧相拥的哽咽声淹没。这段跨越世纪的母女重逢,揭开了一位女科学家将个人命运融入国家核武机密的传奇过往,在历史的褶皱里勾勒出知识分子与时代使命的深刻羁绊。 王承书的人生轨迹本可沿着学术坦途顺遂延伸。她是燕京大学首位女物理硕士,31岁便在密歇根州立大学获得博士学位,在统计力学领域的研究成果令国际学界瞩目。1956年放弃美国优渥条件归国时,她带着未满周岁的幼子,在北京大学课堂上用中英双语讲授量子力学,被学生称为“会发光的先生”。然而1960年春,一纸来自二机部的密令改变了一切——苏联撤走核技术专家后,中国原子弹研制陷入“真空期”,急需组建铀提炼核心团队,精通气体扩散理论的王承书成为不二人选。 秘密报到的那天,她才知道自己即将参与的,是连家人都不能透露的“国家最高机密”。实验室位于西北大漠深处,通讯方式被严格管控,连给丈夫写信都要用暗语。离别前她对丈夫说“要去外地出差很久”,却没敢多看孩子熟睡的脸庞——她清楚,这一别或许是十年、二十年,甚至可能是永诀。在兰州铀浓缩厂的日子里,她穿着沾满辐射尘埃的工作服,在零下30度的车间调试离心机,用算盘计算出的参数精准到小数点后八位,带领团队攻克了铀-235分离的世界级难题。 作为女性科研工作者,她面临的挑战远超男性同事。生理期在低温车间晕倒时,她咬咬牙继续工作;收到孩子在信中问“妈妈什么时候回家”,她把信纸贴在胸口沉默许久,转身又投入数据测算。更难的是身份的割裂:在实验室她是不苟言笑的“王工”,回到宿舍却要压抑对家人的思念,连梦中呼唤孩子乳名都怕被人听见。这种双重生活持续了17年,直到1977年国防科委批准她与家人团聚,子女们才从泛黄的报纸上得知,母亲早已是国家“两弹一星”工程的核心功臣。 团聚时刻的那句“您是我们的英雄”,道尽了亲情与理想的复杂缠绕。孩子们曾在同学面前因“母亲失踪”而自卑,曾在雨夜望着空荡的书桌默默流泪,却在长大后逐渐读懂:那个从未参加过家长会的母亲,正用另一种方式守护着他们的未来。王承书的抽屉里,珍藏着孩子小学毕业照的边角料——那是她托人从老家带回的照片,因涉密不能留存完整影像,便把孩子的笑脸剪下来贴在笔记本上,在西北的寒夜里独自端详。 这段隐秘而伟大的人生,折射出一代知识分子的精神图谱。在国家面临核威胁的危急时刻,他们选择将个人坐标系融入民族命运的横轴,用青春和亲情兑换国家的安全筹码。王承书并非没有挣扎:她曾在给丈夫的信中写“等项目成功,我一定补上孩子们的童年”,却直到退休都没能兑现——因为原子弹成功后,她又转身投入氢弹研制,连名字都未出现在任何公开表彰名单中。这种“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的信念,在她身上体现得淋漓尽致。 从家庭伦理视角审视,这场离别充满悲情色彩:丈夫独自抚养两个孩子,错过的是孩子成长的每个关键瞬间;子女在最需要母爱的年纪,只能从父亲支吾的回答中拼凑母亲的模样。但当我们将视野投向历史现场,便能理解这种选择的必然性:1960年代的中国,核讹诈如悬顶之剑,没有原子弹就没有大国尊严,更没有后来的和平发展环境。王承书们的舍弃,本质上是用小家的“不圆满”换取国家的“大圆满”,这种牺牲在今天看来或许残酷,却在当时的历史条件下成为唯一的选择。 她的故事还打破了传统女性角色的窠臼。在“女主内”的社会期待下,这位女科学家展现出超越性别的担当:她既能在实验室指挥百人团队,也能在深夜偷偷擦拭思念的泪水;既能用公式推导国家命运,也能在孩子的作文本上留下迟到的批注。这种刚柔并济的形象,让“巾帼英雄”的定义不再局限于战场,而是拓展到科技报国的新领域——原来女性的伟大,不仅在于母性的温柔,更在于为理想奉献一切的勇毅。 1994年王承书病逝前,将毕生积蓄捐给希望工程,临终遗言是“不要搞告别仪式,把骨灰撒在西北的核工厂”。她用一生诠释了知识分子的初心:当个人理想与国家需要发生碰撞时,毅然选择后者,且不求任何回报。这种精神在今天显得尤为珍贵——在功利主义盛行的当下,王承书的故事提醒我们,总有人愿意在黑暗中负重前行,用自己的人生做燃料,点亮民族复兴的火炬。 当我们回望那段隐秘的岁月,会发现王承书们的牺牲早已超越个体意义:他们用青春搭建的核工业基石,支撑起中国在国际舞台的话语权;他们对家庭的“亏欠”,最终转化为子孙后代的安全保障。