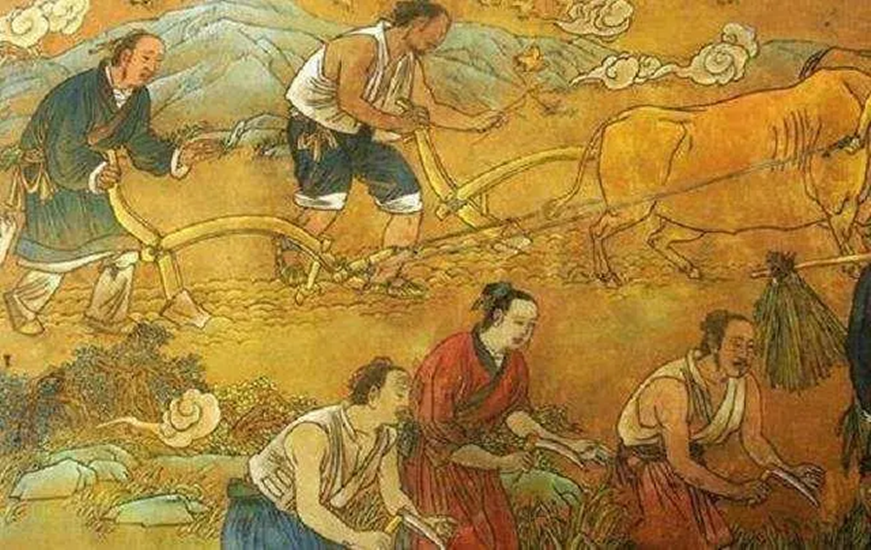

屯田制到卫所制的过渡调整,明朝“重农减征”为何仍难以维持? 明朝“重农减征”是明朝的一项重要政策,旨在通过推行屯田制来增加农田面积,提高农业生产力,从而减轻农民的赋税负担,改善民生状况。 但是,尽管明朝政府采取了一系列措施,包括屯田制和卫所制等,仍然难以维持“重农减征”的政策目标。本文将从政策措施、地方官员和社会因素等方面深入探讨这个问题。 屯田制在明朝时期被视为非常重要的农业政策,屯田制的实施对于明朝社会有着深远的影响,甚至被诗人杨基赞誉为“夫子之法,为土之制。垦荒弃地,供养人口。上有屯田之策,下有农事之民。庶事可资,长用不衰。” 这一制度的核心是通过政府投资修建水利工程,然后将土地分配给贫苦农民自行耕种,政府对此征收税赋,以此为财政收入来源。但是,这一政策的实施并不顺利。 首先,明朝政府在屯田制上的投资并不充足,尤其是在经济困难的时期,政府的投资会受到限制。这导致许多屯田工程未能得到充分资金支持,难以实现预期效果。 其次,屯田制的实施需要大量的劳动力和物资投入,同时需要克服地理环境、自然灾害等一系列困难,因此需要政府高度的管理和组织能力。但是,明朝政府在这方面并不出色,屯田制实施过程中常常出现管理混乱、资源浪费等问题,导致效果不佳。 此外,明朝政府在实施屯田制的同时,还采取了卫所制。卫所制是指在重要的农业区域设置卫所,由卫所负责管理土地、水利、税赋等事务。卫所制的实施可以有效地管理土地,增加农业生产力,但是也存在着卫所管理不善、滥收税赋等问题,导致农民负担加重,屯田制难以得到有效实施。 除了政策措施上的问题,明朝“重农减征”政策还受到了地方官员的影响。在当时,有诗人陆游写道:“开边疆不设卫,岂免军民为祸端。兵出战来需衣食,一储若失即成残。靖南兵役兼饿死,边庭卫所扰平安。欲脱危机除落膘,但愁耕织不充盘。 明朝时期,地方官员是居住在地方的官员,他们的地位和财富都很大程度上取决于土地和税收的收入。因此,他们往往会利用权力为自己谋取私利,忽视政策的实施,甚至公开违反政策。 在屯田制方面,地方官员常常会将屯田的土地分配给他们自己或者自己的亲属,而不是贫苦农民。这导致屯田制的目的未能得到实现,贫苦农民依然承受着沉重的税赋负担,反而使政策目标逆势而行。 在卫所制方面,地方官员也会滥收税赋,增加农民的负担。同时,他们还可能会滥用卫所的权力,对农民进行打压和剥削,导致农民失去了对政策的信心和支持。

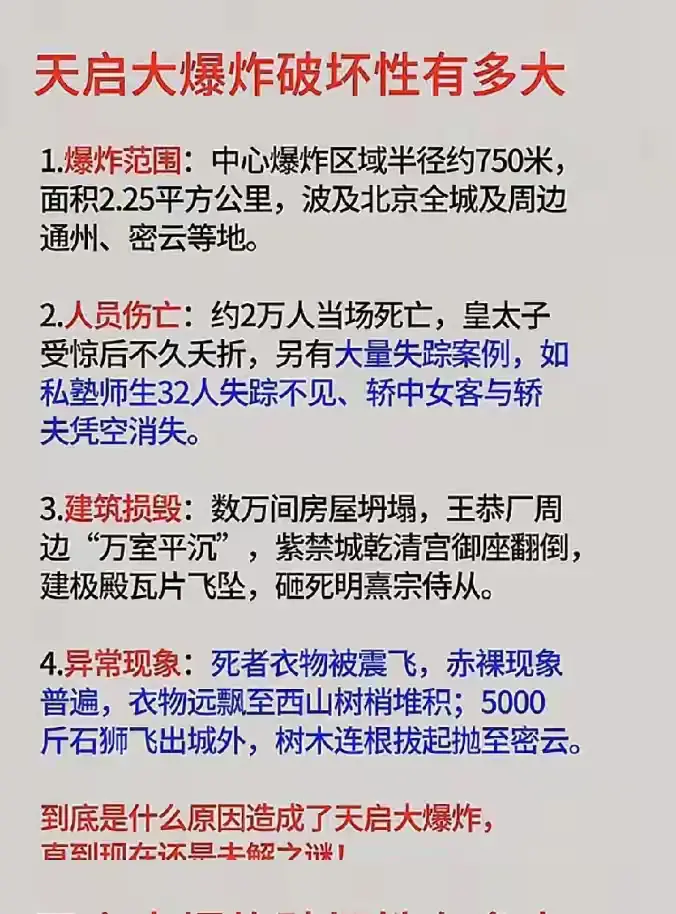

“重农减征”政策的实施困难,除了政策本身的缺陷和地方官员的问题,还与社会因素有关。在当时,诗人文征明写道:“田租重来价更高,多收少给耕者怨。困民寒宿还堪语,卖子还家徒自欢。” 首先,人口增长导致土地紧缺。明朝时期,由于人口的快速增长,农民对土地的需求不断增加。 但是,由于土地有限,农民只能通过自耕自用或者租佃土地的方式来获取生存的资源。这导致土地价格不断上涨,政府征收的税赋也随之增加,农民的负担也越来越重。 其次,自然灾害频发,导致农业生产不稳定。明朝时期,自然灾害频繁发生,如旱灾、水灾、蝗灾等,导致农业生产受到严重影响,粮食产量大幅下降。 这使得政府无法收到足够的税赋,同时也使得农民难以承受税赋负担,屯田制的实施效果受到了很大影响。 最后,社会动荡导致政策的实施困难。明朝时期,社会动荡频繁,如农民起义、靖难之役等,这些事件都导致政府的财政收入受到了极大的影响。同时,政府还需要投入大量资源来维护社会稳定,使得政策的实施变得更加困难。 总结起来,明朝“重农减征”政策虽然有着一定的优点,但是由于各种原因,最终还是无法维持。 这一历史教训提醒我们,政策的制定和实施需要考虑到各种因素,包括政策本身、官员素质、社会环境等等。只有在这些因素得到有效控制和协调的情况下,才能够实现政策的有效落实和长期维持。