咸丰九年,左宗棠家中来了一位客人,因没有下跪请安,被左宗棠骂了一句:“武官见我,不论大小都要叩拜,你为何不跪?”客人不屑的冷笑一声,带着怒火转身离开。

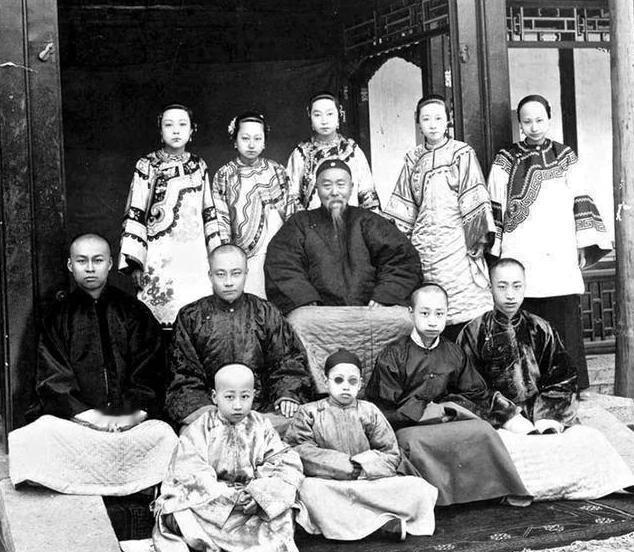

左宗棠是晚清著名的政治家、军事家和洋务派代表人物之一,与曾国藩等人并称“晚清中兴四大名臣”。他出生于湖南湘阴,家族祖籍为江西,南宋时迁至湖南定居。左宗棠的父亲左观澜是一位秀才,家中虽然有些薄田,却难以养活九口之家,因此长期在外教授私塾。 左宗棠从小随父亲读书,六岁便开始学习《论语》和《孟子》,十几岁时喜欢研读历史,特别仰慕历史上有成就和节气的人物。他性格自信甚至自负,常将自己比作三国时期的诸葛亮,称自己为“今亮”,因此得了“小诸葛”的绰号。 在太平天国运动期间,左宗棠先后协助湖南巡抚张亮基和骆秉章镇压太平军,屡立功勋,逐渐赢得朝廷的重视与信任,并因功升迁。他后来加入曾国藩的队伍,共同参与平定太平天国的行动。由于表现出色,他被任命为闽浙总督,并获封恪靖伯。 作为洋务运动的主要推动者之一,左宗棠在福州马尾创办了中国首个新式造船厂——福州船政局。他还设立了船政学堂,培养造船和海军人才,为近代中国的工业和军事现代化奠定了基础。他的务实精神和经世致用的理念使他在晚清洋务派中占有重要地位。 据《异辞录》记载,他年少时自负甚高,人称“小诸葛”。任陕甘总督期间,他与林寿图交往甚密。林寿图性格豪爽,喜饮酒吟诗,两人常在一起畅谈。一次捷报传来,林寿图赞扬左宗棠神机妙算,左宗棠得意地回应:“此诸葛之所以为亮也。”两人随即大笑。然而,林寿图顺势接话说:“此葛亮之所以为诸(猪)也。”本意是幽默附和,不料引发左宗棠误解,认为对方是在讽刺自己,因而两人自此心生隔阂。

咸丰九年的一个早晨,左宗棠府邸迎来了一位特殊的访客。这位来访者正是永州镇总兵樊燮,他此行本是为拜访骆秉章而来。当时的左宗棠虽是骆府军师,但在官场上的地位却远不及樊燮。 那日,当樊燮大张旗鼓地乘坐八抬大轿来到骆府时,迎接他的并非主人骆秉章,而是左宗棠。按照清朝官场规矩,下级官员见到上级理应行礼。然而樊燮不仅没有行礼,言语间更是透露出不屑。左宗棠见状,立即出言训斥,要求对方按规矩行事。这番举动彻底激怒了素来傲慢的樊燮,一场争执就此爆发。 要理解这场冲突的来龙去脉,还得从樊燮的为人说起。作为永州镇总兵,樊燮在当地可谓是声名显赫。他不仅拥有显赫的军职,更有着特殊的政治关系网。正是这样的双重身份,让他在行事上愈发狂妄。与其他武将不同,樊燮特立独行,处处标新立异。 在清朝,武官出行骑马是一种传统,也是身份的象征。但樊燮偏偏要另辟蹊径,他认为文官可以乘轿,武官为何就要受苦骑马?于是,他特意置办了一顶八抬大轿,不论远近都要乘坐。 更令人侧目的是,每逢樊燮出行,都要大张旗鼓,沿途百姓必须避让。若有人不慎挡道,轻则受责骂,重则遭责罚。这种盛气凌人的作风,让他在永州地区树敌颇多,却也无人敢于公开反对。甚至在军务上,他也是我行我素。军中有要事,他也要坐着轿子去,到了地方更是不肯下轿,只在轿中隔帘办事。樊燮怒气冲冲地离开骆府后,立即上书控告左宗棠的无礼行为。

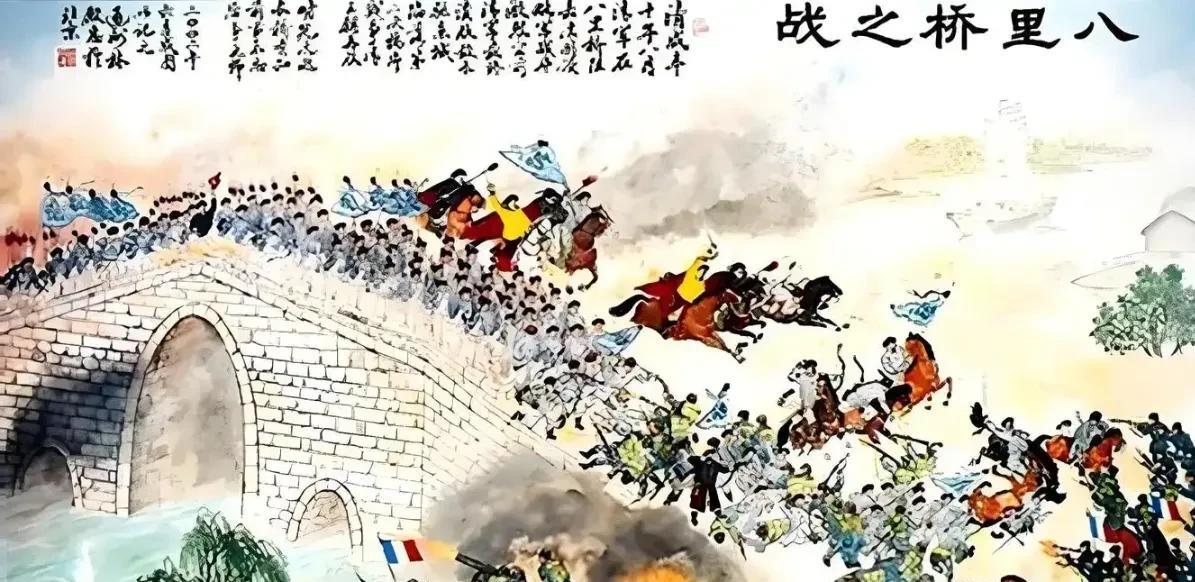

左宗棠是晚清著名的政治家、军事家和民族英雄,以“心忧天下”闻名。他借用范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧”的句意表达自己的爱国情怀。鸦片战争爆发时,左宗棠坚决主张抵御外侮,反对妥协。他曾因林则徐被罢职而愤然写下《感事》诗,呼吁国人认清侵略者本性,强调唯有坚决抗争才能赢得胜利。 左宗棠推崇传统“民本”思想,提出“为政先求利民,民既利矣,国必与焉”的治国理念。他以实际行动践行这一信念,每到一地都采取招抚和治理并举的措施,使百姓安居乐业。《清史稿》评价他“有霸才,而治民则以王道行之”。 在新疆问题上,左宗棠展现出高瞻远瞩的战略眼光。同治六年,新疆局势告急,阿古柏在南疆建立伪政权,俄国占据伊犁,英国虎视眈眈。面对朝廷中有人主张放弃新疆的建议,左宗棠明确反对。他指出,新疆是我国神圣领土,地势险要、资源丰富,不仅对西北安定至关重要,更直接关系到京师的安全。他主张收复新疆,“胜固当战,败亦当战”,即使付出代价也绝不能拱手让人。 西征过程中,左宗棠面临巨大挑战。新疆地域辽阔,地势复杂,补给困难。从甘肃到新疆的长途跋涉依赖骡马、骆驼运输,粮草供应成为关键难题。左宗棠制定精兵策略,裁减冗员,同时鼓励军队就地发展生产,保障补给。 他坐镇肃州,根据地形制定“先北后南”“缓进急战”的战略方针。1876年,西征军在粮草充足的情况下正式出征,分兵两路收复北疆。通过多场战斗,西征军先后收复古牧地、迪化、玛纳斯等重要城镇。在迪化战役中,清军一炮轰塌敌军城墙,迅速攻克敌阵。这一战役至今被铭记于乌鲁木齐的“一炮成功”广场。