1941年,300名八路军被日军围困。这时,西南方向突然冲出来一支队伍。大家一看,以为得救了,可定睛一瞧,傻眼了,这支援军竟只有 30 多人!

沂蒙民兵在抗日战争中以其英勇善战而闻名。他们的成长伴随着与日本侵略者的激烈斗争,成为革命战争中不可或缺的力量。沂蒙民兵既单独作战,也积极配合主力部队开展敌后游击战争。他们灵活运用“避强击弱、速打速决”的战术原则,通过破袭战、地雷战、推磨战等多种战法,有效打击了敌人的进攻。 1941年9月,驻山东日军集结5万兵力,在第12军司令官土桥一次的指挥下,对临沂、沂水、蒙阴三角地带展开“铁壁合围”,企图封锁沂蒙山区抗日根据地。面对装备悬殊的局面,沂蒙民兵以智慧与勇气创造了奇迹。他们在条件极为艰苦的情况下自制石雷,用于阻击日军的进攻。 红石崮民兵队长高成三接到上级通知后,组织队伍配合八路军阻击敌人。尽管民兵队伍中装备匮乏,仅有不到二十条土枪和少量手榴弹、铁地雷,但他们依然斗志昂扬。经过几天努力,一百多枚石头地雷被埋设在日军的必经之路上。当敌军进入雷区,石头地雷接连爆炸,打得敌人措手不及,狼狈逃窜。这种石雷因其制造简单、威力巨大,很快在沂蒙根据地广泛推广,成为日军“扫荡”途中的噩梦。 这些石雷不仅展现了沂蒙民兵的智慧,也反映了他们在抗日战争中的无畏精神。在武器匮乏的情况下,沂蒙民兵通过灵活的战术与不屈的意志,为粉碎日军的“扫荡”计划做出了重要贡献。“石头开花”的故事成为沂蒙抗战史上的经典传奇,也彰显了中国人民在抗日战争中的顽强与智慧。

1941年11月的一个清晨,沂蒙山区雾气弥漫。在大青山的一处山头上,三十多名民兵正在密切注视着远方的动静。他们身着普通的农民衣服,手中握着简陋的武器,有的是大刀,有的是土造的步枪。这支由费县汪沟区委书记孙波带领的民兵队,正在观察着山下日军的调动情况。 就在前一天夜里,一个紧急的消息传到了汪沟区。八路军在大青山地区遭遇日军的重重包围,情况万分危急。这个消息很快传遍了周边的村庄,当地的民兵们闻讯后立即集结,准备支援八路军。 其实,这次日军的"铁壁合围"来得十分突然。在此之前,日军调集了5.3万人的兵力,意图一举摧毁山东的八路军抗日根据地。他们采取了突然袭击的战术,八路军没有得到任何预警。当日军的包围圈形成时,根据地内的学校、政府机关和后勤人员还在原地,来不及转移。 八路军的指挥部面对这种情况,决定采取分批突围的策略。首要任务是转移抗大学校的几千名师生,因为这些人是抗日战争中的重要力量。指挥部原本认为大青山方向相对安全,便安排他们向那里转移。为了确保安全,还特意派出一支部队护送。 然而,事态的发展完全超出了预料。当八路军护送的队伍到达大青山地区时,发现日军主力已经尾随而至。不仅有五千多名日军,还有叛徒刘黑七率领的伪军。这些敌军总计超过一万人,他们悄无声息地在大青山一带布下了天罗地网。这时,西南方向突然冲出来一支队伍。解放军一看,以为得救了,可定睛一瞧,傻眼了,这支援军竟只有 30 多人! “最后一匹布做军装,最后一粒米做军粮,最后一个儿子送战场”生动地描绘了沂蒙山区人民在革命战争年代全力拥军支前的感人景象。从抗日战争到解放战争,沂蒙地区约有21.4万人参军参战,120万人参与拥军支前,用他们的力量支持着前线的胜利。其中,董长松就是众多拥军支前者中的一员。

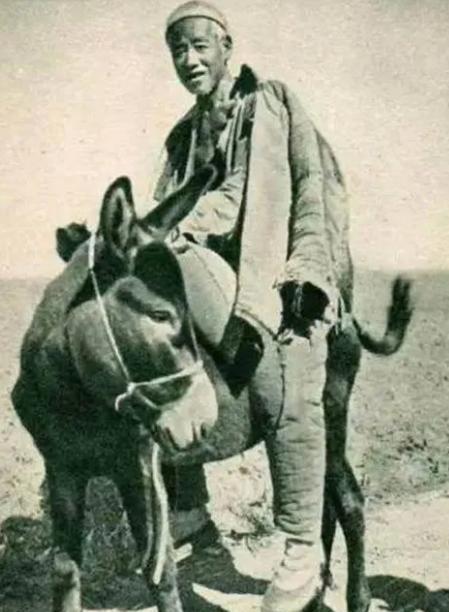

董长松曾带领40多名民兵支援兖州战役、济南战役和淮海战役。在寒冬腊月的淮海战役中,民兵们推着小推车冒着敌机轰炸,将军粮送到前线。他们在路边打盹儿、吃红薯充饥、用冰块解渴,即便鞋子磨破或脚起血泡,也没有停止前进。这些无畏的付出最终保障了前线子弟兵的物资需求,为战斗胜利提供了坚实后盾。 1949年初,随着解放战争进入决战阶段,莒县垛庄区组建了一支由163名民兵组成的子弟兵连。这支队伍南下支援前线,与解放军一道与国民党军队展开激战。他们被整编为“华东人民子弟兵团”的一部分,参与了渡江战役,承担押解俘虏、警卫后勤机关、维护治安等任务,为胜利做出了重要贡献。 沂蒙民兵还积极参与剿匪反特工作。1942年5月,滨海区民兵配合八路军围剿马陵山一带的土匪,捣毁匪巢,清除隐患。1948年,民兵与国民党残匪交战,围剿匪特庄文江等人,最终全歼匪特势力,确保了解放区的安全。1949年,民兵继续配合军区部队清剿潜伏的特务分子和散匪,为解放区的稳定做出巨大贡献。 董长松始终认为,共产党是为穷人打天下的队伍,为人民军队提供保障就是在为百姓争取美好生活。新中国成立后,他继续履行对军队的支持承诺,关心军属生活,为他们解决实际困难。无论是房屋漏雨还是冬日取暖,他总是设法给予帮助。 2015年,在纪念抗战胜利70周年大会上,董长松以近百岁高龄参加了盛典。他目睹雄壮的人民军队和如潮的群众队伍,感慨万分。