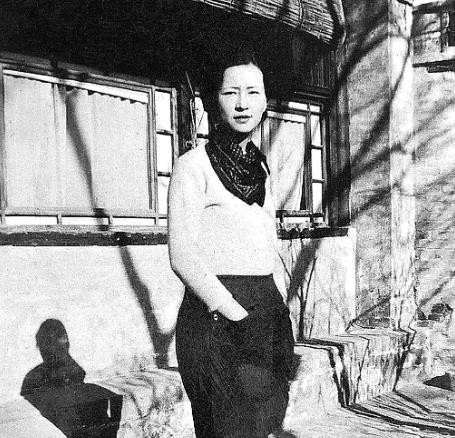

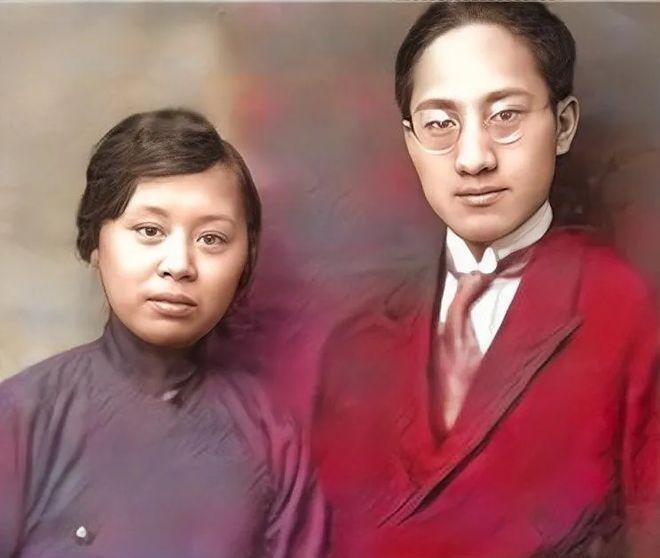

在那个战火连天的年代,一位才华横溢的女建筑师,竟然要给远在美国的友人写信,求一句“手头宽裕的话,能不能借我一点钱”?她是谁?为何会落魄到“揭不开锅”的地步? 林徽因是谁?她是中国近现代史上的传奇人物,建筑师、诗人、作家,样样拿得出手。她和丈夫梁思成一起,为中国建筑史研究打下了基础。可惜,命运没给她太多喘息的机会。1937年抗战爆发后,她的生活彻底翻了天。从北平到长沙,再辗转到昆明,最后落脚四川李庄,一路颠沛流离,日子过得比谁都苦。 在昆明的时候,物价疯涨,教授那点薪水根本不够花。林徽因为了多赚点钱,每天爬山坡去云南大学兼职教英语,来回四趟,累得喘不过气。她的肺结核本来就不好,这么一折腾,身体更垮了。家里也穷得叮当响,梁思成的弟弟梁思永只能上街摆摊卖旧衣服,林徽因把手表、钢笔这些值点钱的东西都卖了,可还是填不饱肚子。

到了李庄,情况更糟。那地方潮湿得很,林徽因的病反反复复,高烧烧了好几周,退都退不下来。家里穷得连衣服都补了又补,儿子梁从诫连鞋都没得穿,赤脚上学。桌上吃的也就是糙米拌野菜,能填饱肚子就不错了。梁思成忙着跑中国营造学社的事儿,经费不够还得低声下气找国民政府要钱,他常自嘲说,日子过得跟“煮皮鞋吃”差不多。 家里还不光是她和梁思成两个人的事儿。林徽因的母亲何雪媛老爱插手,她得照顾一大家子17口人。梁思成的妹妹梁思懿因为参加“一二·九运动”被追捕,躲到她这儿;梁思庄死了丈夫,带着女儿也来了;还有她同父异母的弟弟林恒,也挤在一块儿。虽说有仆人帮忙,可林徽因还是啥都自己操心,收拾行李、安排作息,忙得脚不沾地。身体差成那样,她还得硬撑着,压力大到没法想象。 就在这走投无路的时候,林徽因给美国的好友费慰梅写了信。她在信里说:“手头宽裕的话,能不能借我一点钱,最近实在是揭不锅了。”这话说得轻巧,可谁都能看出来,她是真没办法了。信里她没提自己病得有多重,也没抱怨太多,只是随手画了幅“梁氏招待所”的漫画,自嘲了一下。她写字密密麻麻,黄纸上连个空儿都不留,可见日子过得有多抠。她还顺带提了弟弟林恒战死的消息,语气淡淡的,却让人心里一沉。 费慰梅收到信后,二话不说寄了100美元过来,那可是当时中国教授好几个月的工资。她还写信请林徽因夫妇去美国躲躲乱子。费慰梅跟林徽因认识多年,知道她这人不到山穷水尽不会开口,所以也没多问,直接就帮了。这笔钱对林徽因来说,不光是救急,更是朋友间的情谊,让她心里多少有点暖意。

可林徽因的选择让人意外。她没收下美国那张“船票”,回了信说:“我们得留在祖国。”这不是她不识好歹,而是她和梁思成心里有股劲儿,放不下来。他们觉得,国家这时候正遭难,他们跑了算怎么回事儿?林徽因身体那么差,还躺在李庄的病床上整理《建筑史》资料,硬是写下了10万字的手稿。她和梁思成就是要用自己的方式,把中国的文化和学术保住一点是一点。 这决定可不简单。林徽因完全可以带着家人去美国,过上安稳日子,可她没走。她知道外面战火烧得有多凶,也知道老百姓有多苦。她和梁思成不想当逃兵,哪怕日子再难,也要跟国家站在一块儿。她的肺结核越来越重,可她没停下手里的活儿,那份倔强和责任感,真是让人没法不佩服。 林徽因这一辈子,活得太不容易了。她不是什么高高在上的圣人,就是个实实在在的人,扛着病痛和穷困,还得顾着家国。她没抱怨,也没放弃,就那么咬牙撑着。她和梁思成的坚持,成了那个年代的一道光,照亮了不少人的心。