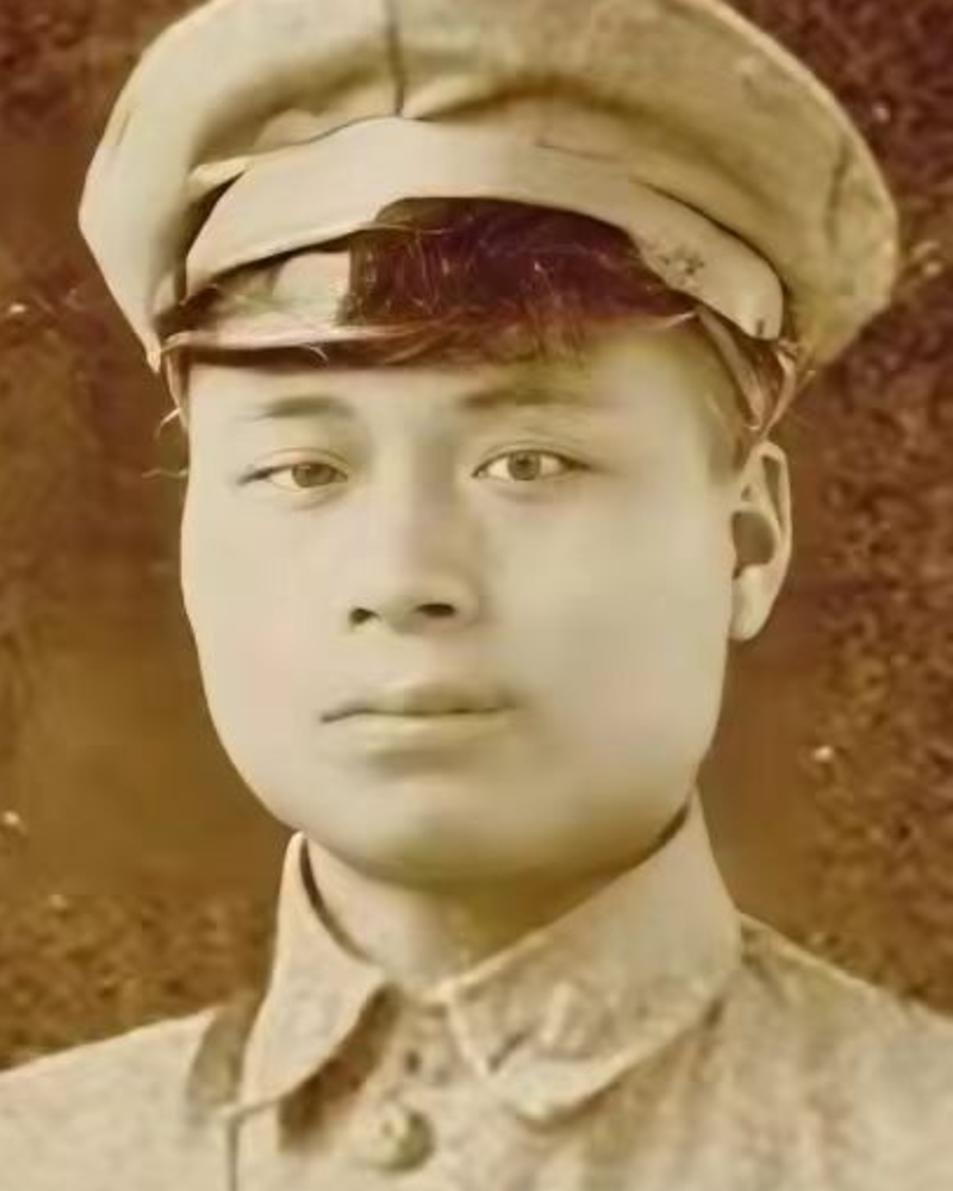

1925年,溥仪深夜来到东北王张作霖家中。一进门,张作霖立马跪下磕了一个响头,恭敬地说道:“皇上万岁!” 1911年,年仅六岁的溥仪被迫签下退位诏书,在此后的十三年里,他虽然保留着优待条件,却只能困居紫禁城的小天地中。 随着军阀混战的加剧,连这份优待也难以维系。1924年,溥仪被驱逐出紫禁城,不得不寻求新的庇护之所。 天津的日本租界成为他的落脚点。在这里,溥仪开始了他漫长的复辟之路,不断与各方势力接触,试图寻找可以依靠的力量。 相比溥仪的落魄,张作霖的人生轨迹则是一路向上。他从一个普通的马贩子起家,凭借着过人的胆识在绿林中闯出名号。 1905年,清廷对张作霖实施招安,这成为他人生的转折点。在清廷的体制内,张作霖逐渐站稳脚跟,开始了他的军旅生涯。 经过多年的积累,张作霖在东北地区逐渐形成了自己的势力。他先是剿匪立功,后来又与俄国势力对抗,展现出非凡的军事才能。 到了民国初年,张作霖已经成为东北地区实际的统治者。他不仅掌控着40万现代化军队,还建立起了完整的军工体系。 在军阀混战的年代,张作霖的实力不断壮大。他的部队装备精良,拥有当时全国最大规模的空军和海军力量。 从东北王到陆海军大元帅,张作霖的势力范围不断扩大。他控制的地盘从东北三省扩展到华北地区,成为北洋政府时期最具实力的军阀之一。 两个人的命运轨迹,一个从九五至尊沦为流亡者,一个从市井草莽变身一方霸主。他们的相遇,也成为那个动荡年代的一个缩影。 在这个特殊的历史时期,溥仪需要军事力量的支持,而张作霖则需要政治正统性的加持。这种互相利用的关系,成为军阀割据时期的典型特征。 东北的特殊地位,也让这两个人的交集显得意味深长。这里既是满清的发祥地,也是张作霖势力的根基所在。 这片土地上有着大量的满族遗老遗少,他们既怀念着满清的统治,又不得不接受新的统治者。这种复杂的政治生态,为溥仪和张作霖的会面增添了更多的历史意蕴。 1924年的中国,军阀割据已成定局。各地军阀为了扩张势力,不断进行着军事冲突和政治角力。 溥仪离开日本租界,专程来见东北王张作霖。 日本势力这时已经开始在东北地区大肆渗透。他们一方面拉拢地方势力,另一方面也在寻找合适的代理人。 在这个敏感时期,张作霖对溥仪居住在日本租界表示了不满。 溥仪选择这个时机会见张作霖并非偶然。东北不仅是满清龙兴之地,更是当时最强大的军阀势力所在。 张作霖的军事实力确实令人瞩目。他的部队拥有20个师,装备有大量现代化武器,还建立了独立的军工体系。 这支军队的战斗力在当时首屈一指。光是空军就有200多架战斗机,海军舰艇总吨位超过3.2万吨。 溥仪此次会面的目的很明确。他需要一支强大的军事力量支持他的复辟计划。 而张作霖的表现则颇具戏剧性。他在见到溥仪时立即跪地叩头,表面上展现出对前朝皇帝的绝对忠诚。 但这种表态更像是一种政治姿态。在那个年代,"挟天子以令诸侯"是很多军阀的政治手段。 张作霖此时已经是北洋政府的实际掌控者。他被推举为陆海军大元帅,手中握有实际的政治权力。 会面中,双方都在进行着微妙的政治博弈。溥仪需要军事支持,张作霖需要政治合法性。 在满洲地区,这种政治较量显得尤为激烈。这里不仅有大量满族人口,还有着重要的战略地位。 张作霖作为地方实力派,必须在各种势力之间寻找平衡。他既要防范日本的渗透,又要维持自己的统治地位。 溥仪的到访,给了张作霖一个展示政治姿态的机会。通过向前朝皇帝行大礼,他既安抚了满族势力,又彰显了自己的政治地位。 张作霖的一个跪拜,表面上是对前朝皇帝的尊重,实则暗含着更深的政治意味。这种表面的恭敬与实际的政治考量之间的差距,正是那个时代的真实写照。 1928年6月4日,张作霖在皇姑屯遭遇日军炸杀,这场政治博弈最终以悲剧收场。他的死亡不仅改变了东北的政治格局,也让溥仪失去了一个潜在的政治靠山。 张学良继承了父亲的地位,但他的政治选择与父亲大不相同。1928年12月29日,张学良宣布东北易帜,标志着北洋军阀统治的结束。 这个决定彻底打破了溥仪的复辟梦想。东北这块满清的根基之地,从此不再是他可以寄托希望的地方。 军阀混战给中国带来了深重的灾难。各地军阀为了扩张势力,不断征战,民不聊生。 这种割据状态严重阻碍了中国的现代化进程。军阀们只顾及一己之私,却忽视了民族危机的加深。 复辟运动的失败也留下了深刻的历史教训。它表明,任何逆历史潮流而动的尝试都难以成功。 近代中国的转型之路充满坎坷。从清王朝的覆灭到军阀割据,再到民族危机的加深,中国在寻找出路的过程中经历了巨大的阵痛。 1931年,日本发动九一八事变,东北沦陷。这个曾经由张作霖掌控的地区,最终落入了日本侵略者手中。 溥仪在失去张作霖这个可能的支持者后,转而投靠了日本。这个选择最终导致他成为了伪满洲国的傀儡皇帝。