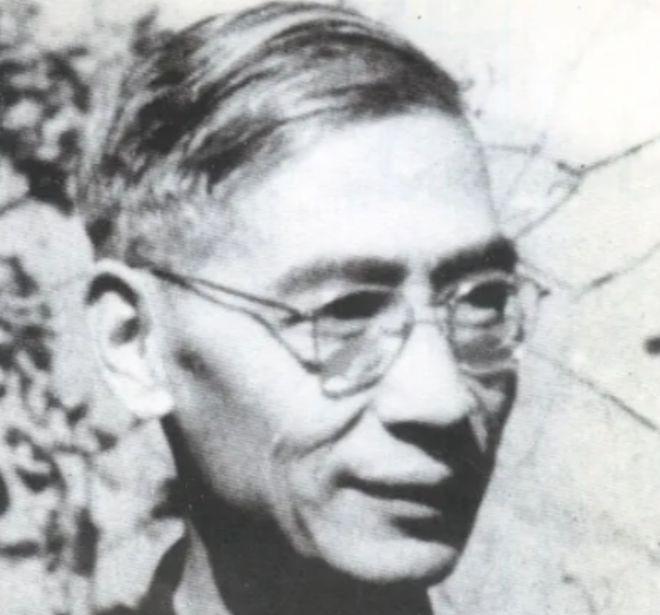

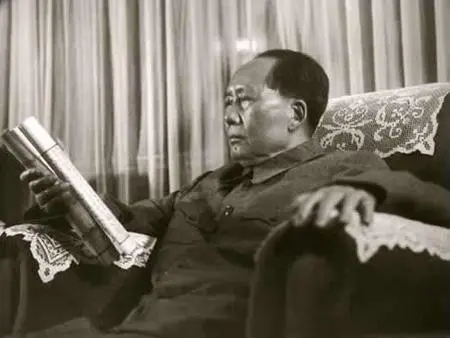

1964年,钱学森在家里吃饭时,突然夹起一块红烧肉,猛地惊呼:“别吃,拿去化验!”结果,化验结果出来后,全家都被惊呆了——肉中竟含有剧毒。 钱学森,这位在中国现代科学史上举足轻重的名字,被誉为中国航天的奠基人和国防科技的巨擘。钱学森的成就不仅使他成为世界级的科学家,更象征着中国在航天、导弹、国防等多个领域逐步崛起的伟大历史进程。 钱学森于1911年生于中国浙江省,早年便展现出出众的天赋。1934年,年仅23岁的他便留学美国,在麻省理工学院和加利福尼亚理工学院学习,专攻航空与航天技术,并在美国取得了博士学位。 在美国的岁月里,钱学森不仅在科学上取得了辉煌的成就,更受到了美国政府的重用。心系祖国的他在美国工作期间,始终对中国的未来充满忧虑。1955年,钱学森决定回到中国,为祖国的航天与军事事业贡献自己的一切。 返回祖国后的钱学森,迅速成为新中国科技领域的核心人物。尤其是在国防、航天和导弹等领域的开创性工作,使中国成为全球航天科技的重要力量。钱学森的这段辉煌事业背后,也隐藏着来自敌国势力的阴影。 1964年,一个普通却不平凡的夜晚,钱学森与家人一起聚餐,饭桌上的气氛温馨而和谐。那一晚,家人们准备了钱学森最喜欢的红烧肉,色香味俱全。就在钱学森准备夹起这块热腾腾的红烧肉时,他突然停下了手中的筷子,脸色一变。 “别吃,拿去化验!”钱学森急促而坚定地命令道。听到这话,围坐一桌的家人们感到莫名其妙,完全不理解为什么一块简单的红烧肉竟然会引起如此大的反应。钱学森看着家人疑惑的目光,深吸了一口气,继续说道:“这闻起来有一股化学的气味,不对劲。” 身为一名在国际科学前沿拼搏的顶尖科学家,钱学森的直觉向来十分敏锐,他深知任何轻忽都可能带来灾难。此时,家人们并未立刻理解钱学森的警觉性,纷纷以为他只是过于谨慎,但看着他严肃的神情,他们还是决定遵从他的指示,将食物送去化验。 几天后,化验结果出来了,所有人都被震惊了——餐桌上的红烧肉竟然含有剧毒。这一发现如同一记重锤,砸在了所有人的心头。 这样简单的家庭聚餐中竟藏着如此危险的阴谋,令所有人都感到不寒而栗。可以想象,如果不是钱学森的警觉,整个家庭甚至可能陷入致命的危机。 这起事件不仅仅是一次个人性的谋杀企图,更是一场由敌对势力针对中国科技发展的阴谋。投毒者显然是想通过毒死钱学森这样的重要科学人物,来遏制中国的科技进步,尤其是在军事和航天领域中的突破。 如果这一计划得以实现,对于中国而言,可能会带来不可估量的损失。 事后,国家的高层震怒,迅速展开了紧急调查。调查的重点很快锁定了负责烹饪的厨房工作人员。经过周密的调查与审讯,嫌疑人员一个接一个地被抓获。 调查的深入让人们更加清晰地看到了事情背后的真相。原来,这一切的幕后黑手是一个神秘的外国势力,他们通过间谍手段雇佣了厨师,企图通过投毒的方式摧毁中国的科学事业。 案件的调查与审讯结果不仅揭露了当时复杂的国际间谍战的危险性,还让整个国家意识到,保护科研人员及其成果的安全至关重要。 这个事件的发生,促使中国在随后的岁月里,加强了对重要科学家的保护力度,尤其是在食物安全、居住环境等方面做出了严格的规定和预防措施。钱学森的安全问题,也成为了国家安全系统的重中之重。 钱学森在遭遇这一阴谋时,展现出的果断与敏锐,体现了他对国家的忠诚与责任感。无论面对怎样的危险,他始终把国家的利益放在第一位,这使得他在中国人民心中,不仅仅是一个科学家,更是民族的英雄。 这次投毒事件,并未对钱学森的科研工作造成实质性的影响。相反,他更加投入到中国航天事业的建设中,坚定了自己的科研信念。 1964年后不久,中国成功试爆了第一颗原子弹,标志着中国成为了核大国之一。钱学森在其中起到了至关重要的作用。中国的核武器研发与航天事业稳步推进,钱学森无疑是这一历史进程中最为重要的推动者之一。 尽管个人经历过如此惊险的投毒事件,钱学森依然没有放缓自己的步伐。他继续投身于中国导弹与航天事业,成为了中国航天的灵魂人物。他的努力不仅使得中国在航天领域取得了巨大突破,还为国家安全和科技的自主发展奠定了坚实的基础。 钱学森的一生是充满传奇的。从美国到中国,从科研到国家安全,他始终站在时代的前沿,为国家的强大与人民的福祉奉献着自己的智慧与力量。他的精神不仅影响了当时的中国,也影响了无数后来的科技工作者与国家建设者。 钱学森的投毒事件,虽然令人震惊,但却也展示了他对国家的深厚情感和对科研事业的无限忠诚。 正因为有了这样一位充满责任感与勇气的科学家,中国的科技才能在危机中不断前行,在国际舞台上占据一席之地。钱学森不仅是中国航天的奠基人,更是民族自强不息精神的化身。