1395年68岁朱元璋去看望70岁老友汤和,朱元璋一进门,只见汤和已中风,无法说话,直流口水,看望汤和之前,朱元璋刚诛杀了宋国公冯胜,明朝开国六公爵一个不剩,汤和用一种乞求的眼光看着朱元璋,好像在问陛下,您真的一个不留吗?

在毛主席眼中,古代皇帝中能称得上英雄的屈指可数,曹操是一个例外,而其他如秦皇汉武、唐宗宋祖,或略输文采,或稍逊风骚。成吉思汗虽以战功显赫,但评价也仅止于“只识弯弓射大雕”。如果按英雄标准来排名,朱元璋的地位或许会更靠后。然而,他的经历却极具传奇色彩——从出身卑微的布衣,登上帝位,这一壮举在中国几千年历史中绝无仅有。 朱元璋出生于濠州钟离(今安徽凤阳),幼名重八,后参加农民起义军时改名元璋,字国瑞。他幼年家境贫寒,为地主放牛,曾入皇觉寺出家为僧。元末,红巾军起义兴起,朱元璋加入郭子兴领导的红巾军,投身反抗元朝的斗争。经历多次征战,他逐步击败其他起义军力量,最终称帝,建立明朝,定国号大明,年号洪武,并通过北伐结束了蒙元在中原的统治。 在位期间,朱元璋采取了一系列恢复生产、稳定社会的举措。他下令农民归耕,奖励垦荒,推行移民屯田和军屯制度,组织各地兴修水利,推广桑、麻、棉等经济作物的种植。他还实行抑制豪强、解放奴婢等政策,旨在缓解社会矛盾,改善百姓生活。这些措施不仅有助于恢复因战争而破坏的农业经济,还为明朝的长期稳定奠定了基础。 朱元璋的成功不仅是军事上的胜利,更有深远的民族与文化意义。在宋代两次亡国后,中华大地陷入外族统治长达数百年,人民生活困苦,民族身份认同遭受冲击。元朝时期,蒙古人和色目人是统治阶层,而汉人和南人则沦为被压迫的群体,处境极为卑微。朱元璋通过北伐统一中国,并在《讨元檄》中直指蒙元的失政之处,强调华夏与胡虏的区别,重申汉族文化与国家归属的重要性。

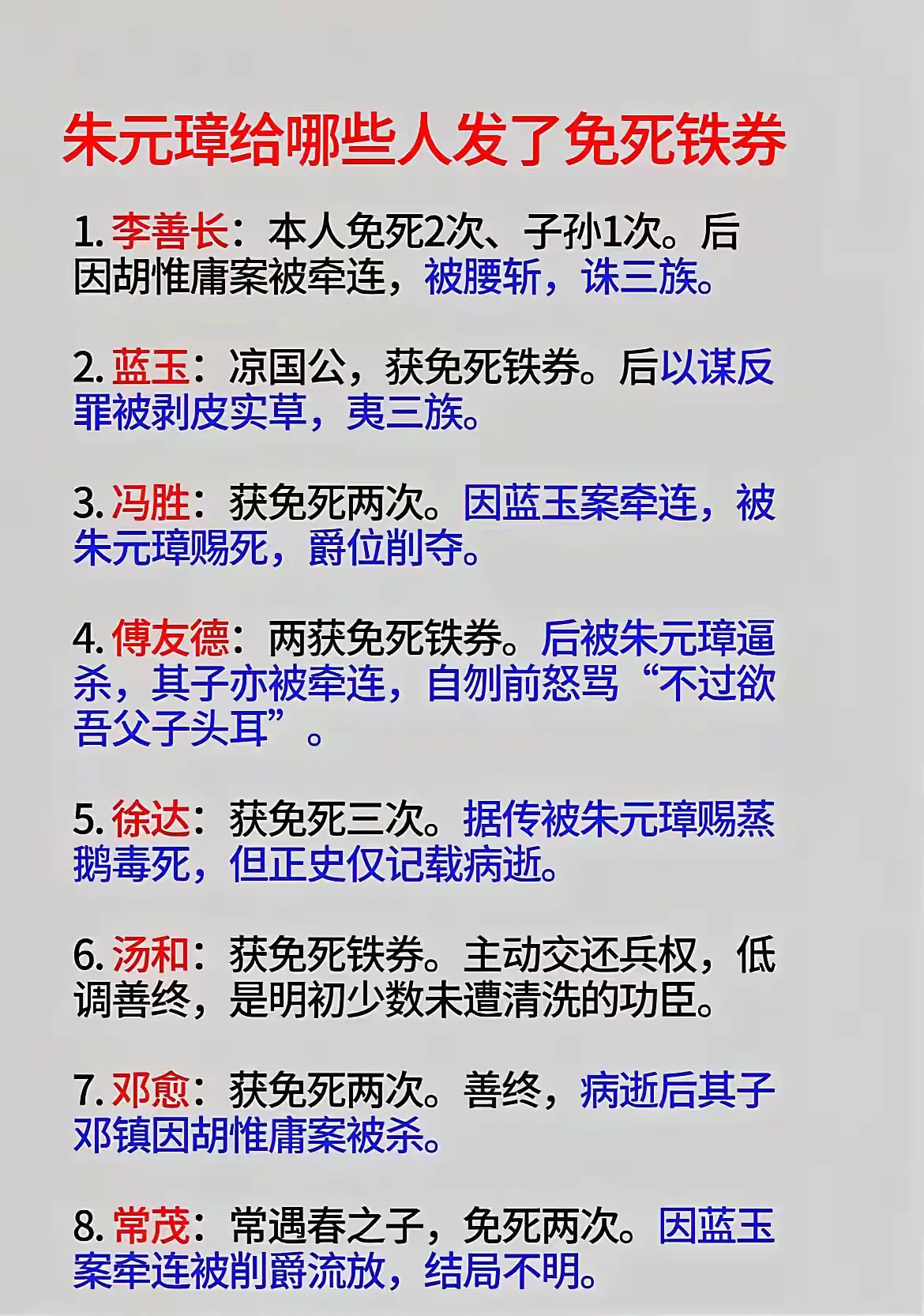

洪武二十八年,寒风凛冽的季节,六十八岁的明太祖朱元璋来到了老友汤和的府邸。这位与他共同打天下的挚友,比他大了三岁,如今已是古稀之年。推开门的那一刻,映入眼帘的情景让这位驰骋沙场数十载的帝王不禁怔在原地。 昔日威风凛凛的开国功臣,此刻正倚靠在榻上,面容憔悴,口角流涎。中风的症状让这位功勋卓著的老将军失去了言语的能力,只能用浑浊的眼神望着他当年的战友、如今的君主。汤和想要起身行礼,却被朱元璋急忙制止。 这一次探访来得太过沉重。就在不久前,宋国公冯胜刚刚被处死。冯胜的死讯,在京城掀起轩然大波。开国之初被封的六位国公,至此已是一个不剩。李善长、常遇春、徐达、蓝玉,这些曾经和朱元璋并肩作战的功臣们,如今或被处决,或已作古。 汤和望向朱元璋的目光中,带着一种难以言说的乞求。那目光似乎在诉说着什么,又似乎在询问着什么。作为最早追随朱元璋的功臣之一,汤和见证了太多昔日战友的离去。每一次处决的消息传来,都像一记重锤击打在他的心上。 七年前,也就是洪武二十一年,汤和就察觉到了朝廷中日益紧张的气氛。那一年,他主动请求致仕,回乡养老。朱元璋赐予他美女作陪,他却在回到家乡后立即解散了所有妻妾,只留下最基本的生活用度。这个明智的决定,让他避开了随后几年愈演愈烈的党争和清洗。

朱元璋在众多起义军首领中脱颖而出,并最终赢得与元朝廷的对抗,这不仅源于他的军事才能,更体现出他在战略眼光和执行力上的突出表现。他具备超越徐达、常遇春等名将的领导能力,敢于在多数反对的情况下坚持自己的判断,并承担由此带来的风险。正是这种能力,使得他在乱世中成为胜者。然而,这种自信也促使他养成了猜忌部下的性格,这既是优点,也是缺点。 在朱元璋的征战中,陈友谅是一个极大的威胁。陈友谅依靠背叛起家,先后反叛恩师倪文俊和领导徐寿辉,最终取代徐寿辉自立为帝。这种无情的乱世法则深刻影响了朱元璋,使他在面对威胁时从不手软,甚至形成了日后杀戮功臣的果决性格。至正二十二年,朱元璋处于内外焦虑中。东边,张士诚趁乱搅局;西边,陈友谅虎视眈眈。内部也不安稳,部下邵荣等人密谋刺杀他并夺取权力。然而,计划因意外泄露而失败。 邵荣等人原本计划趁朱元璋阅兵之际实施刺杀,但当天突如其来的大风将谋反的旗帜吹倒,导致计划败露。朱元璋察觉异样后临时改变路线,成功避开刺杀。事后,邵荣被部下告发,最终被抓。尽管朱元璋震怒,但他最初决定赦免邵荣。然而,常遇春第一个站出来反对,认为不忠之臣不可宽恕。最终,朱元璋以赠酒为名处决了邵荣,既展现仁厚,也通过众怒掩盖了自己的决策。通过这种方式,他既警示众人,又维护了自己的威望。 朱元璋在日常政务中极为勤勉,每天批阅数百份奏折,处理事务高效迅速。马皇后聪慧果敢,在朱元璋落魄时不离不弃,在他得势时提醒他谨慎低调,在一统天下后为他分忧解难。她的仁爱性格甚至能在朱元璋暴怒时以死相谏。马皇后的去世对朱元璋是巨大的打击,他一夜间须发皆白,终生未再立后。