1930年,离婚8年的张幼仪,突然接到前公公的电话:“老太太病重,你快回来。”她心急如焚,可思考片刻后,她说:“我不能回去。”两天后,公公再次打来电话:“你必须回来!”

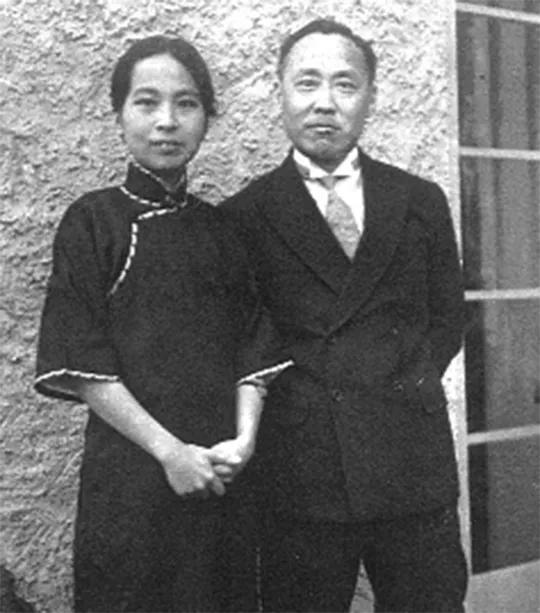

这一年,张幼仪30岁,距离和前夫徐志摩离婚,已经过去8年。 但是,她和前公婆的感情很好。两位老人家将她收为义女,还把财产的三分之一留给她。

如今老太太病重,将不久于人世。前公公第一时间来电,让她回去操办葬礼。 此时的张幼仪,是成功的女企业家,既聪明又能干。如果她回去,一定能把葬礼办得体体面面。 张幼仪接到电话后焦急万分,可还是拒绝了。

因为她的身份实在尴尬。 如果她这个前儿媳回去了,新儿媳岂能情愿? 徐志摩的新儿媳,是名满京城的才女陆小曼。 心高气傲的陆小曼,和公婆的关系一直不好。张幼仪要是去了,岂不火上浇油? 思来想去,张幼仪还是拒绝了公公。不过她在电话里说:“我会把阿欢送回去。”

阿欢,是张幼仪和徐志摩所生的儿子,也是徐家的长孙。 当年,18岁的张幼仪刚生下阿欢,徐志摩便匆匆出国留学。 父子俩相处的时间少得可怜,彼此没有太多感情。 倒是阿欢的爷爷奶奶,一手将他带大,感情非常深。 于情于理,他都应该回去。

张幼仪放下电话后,就把12岁的儿子送到火车站,把他交给前夫徐志摩。 父子俩回乡下尽孝去了,张幼仪没有回去。 公公没有见到张幼仪,马上又打来电话,语气里充满焦躁:“你必须回来!”

张幼仪叹了口气,说:“我已经离婚,不好再插手徐家的事情。” 她的潜台词是:一个家不能有两个女主人,她要是回去了,跟陆小曼两人谁说了算? 没想到公公却说:“家里没有半个女人,遇到这种事情,男人们根本不知道如何处理!” 张幼仪很讶然。婆婆病重如此,陆小曼这个儿媳怎么不在? 原来,并不是陆小曼不愿意去,而是公公不准她进门。无奈的她只能住在附近的旅馆。 一直以来,公公都不愿承认陆小曼这个儿媳。即使老太太病重,他也不愿意妥协。 因此,家里只有几个男人,都不知道如何处理这种事情,一个个乱了套。 张幼仪终究还是心软了,总不能让即将离世的老太太,面对一屋子六神无主的亲人。 于是她告诉公公:“让志摩接电话吧,我跟他说。”

徐志摩的情绪比公公还要失控:“我啥事也不会,她病得这么重,我不懂医药方面的事情。” 他已经急得语无伦次,可见家里的情形有多乱。 不过,张幼仪仍然保持冷静,在电话中表明自己的态度:“如果我去操办葬礼,就要操办到底,即使陆小曼到场,我也不会回避。” 这是她为自己保全的体面。 她再也不想过那种,明明自己没有做错,却被指指点点的日子。 当初,徐志摩要做“中国离婚第一人”,逼着她签字,并不是她的错。可国人的思想传统,认定她做了不道德的事情,才会被丈夫抛弃。 如今,她不会再让自己受委屈。 徐志摩犹豫片刻,颓然说道:“你来就是了。” 他无奈地发现,徐家发生重大事情,竟然只有前妻能主持大局。 严格来说,张幼仪跟徐家没有半点关系。她能来,完全出于情分。 而他的现任妻子陆小曼,且不说公公不让她来,即便她来了,这样一位娇小姐又能做得了什么?

这时,徐志摩终于明白“娶妻取贤”的道理,却已经错过张幼仪这个贤妻。 张幼仪赶到徐家时,老太太已经快要走到生命尽头,痛苦也达到了极致。但看到张幼仪,还是露出了笑容。 张幼仪的到来让她感到安心,就连对死亡的恐惧也减轻了许多。

可见,老太太真的很喜欢这个义女。能在张幼仪的陪伴下离世,无疑是对老太太最好的临终关怀。

在张幼仪的操办下,老太太的葬礼很体面。 她把包裹着金银珠宝的布包,轻轻放进老太太嘴里,亲手为她的寿衣缝上珍珠; 她教导阿欢,到祖母的棺材旁边要鞠三个躬,离开时也要鞠三个躬; 她请来僧人为老太太超度,法事进行了几个星期…… 一切都有序地进行着,唯一的例外,是陆小曼。 不久前徐父终于同意让陆小曼来奔丧,她却很不情愿,丧礼当天才姗姗来迟。 徐父生气指责,徐志摩护妻心切,父子俩在灵堂大吵一架。 从此,徐志摩再也没喊过他一声“父亲”。

丧礼过后,老爷子就搬去和张幼仪、阿欢一起住。 1931年,徐志摩离世,他的葬礼同样是张幼仪操办的。

1944年,72岁的老爷子也走了,他的葬礼仍然由张幼仪操办。

有人说,张幼仪为徐志摩以及他的家人付出这么多,应该很爱他吧。 然而,就连张幼仪自己也说不清,对徐志摩的感情,究竟算不算爱。 或许更多的是一种责任吧,她认为这一切都是应该去做的。如果不做,心里反而不踏实。

鉴山沮水

娶妻取贤,至理名言!