1941年,23岁女团长被敌人包围,身受重伤,只能靠在石头上怒视敌人,就在日军慢慢靠近她时,她毫不犹豫的拉响了手榴弹。

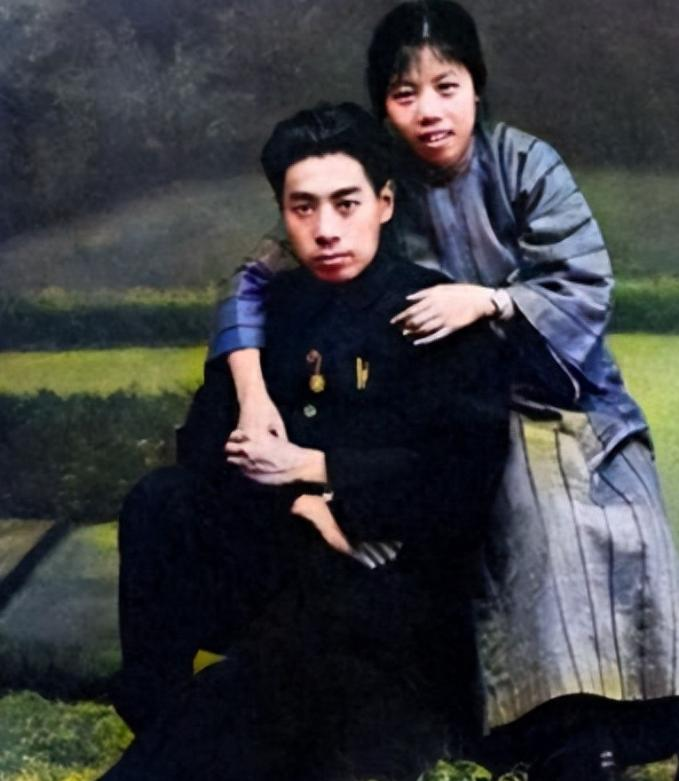

1937年,日本侵略者的铁蹄踏破了济南城的宁静,战火纷飞,民不聊生,面对国难当头,辛锐的父亲辛葭舟做出了一个惊人的决定,举家投身抗日,这个决定,彻底改变了辛锐的人生轨迹。

从此,辛锐告别了锦衣玉食的生活,开始了颠沛流离的革命生涯,她跟随父亲几经辗转,最终加入了八路军的队伍。

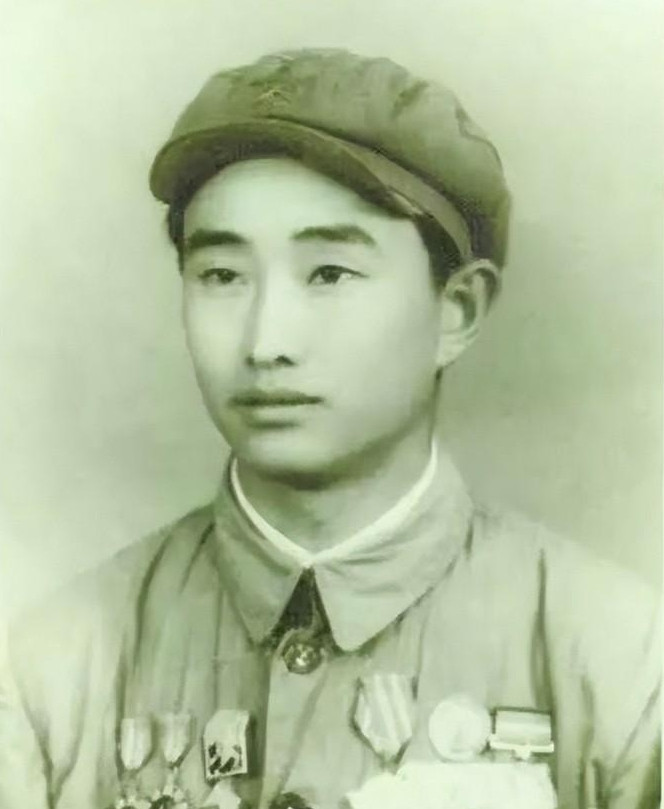

1941年11月,日军对沂蒙山区发动了大规模"扫荡",陈明率领60余名机关人员突破敌人防线,不幸在战斗中牺牲,而此时的辛锐已有5个月身孕,被安排在大青山隐蔽。

得知丈夫牺牲的消息后,辛锐悲痛欲绝,然而,她没有被悲伤击倒,相反,她将对丈夫的思念化作了继续战斗的动力。

为了不影响工作,她甚至背着所有人吃了大量奎宁,导致腹中的孩子不幸夭折,这个决定让人心痛,却也展示了辛锐为革命事业牺牲一切的决心。

1941年11月30日,辛锐所在的队伍遭遇日军突袭,在激烈的战斗中,辛锐的双膝受了重伤,尽管伤势严重,她仍坚持与敌人周旋。

在接下来的16天里,她带领战友们在大青山的鹁鸽棚洞与敌人进行了艰苦卓绝的斗争。

12月16日,形势愈发危急,辛锐和战友们不得不突围转移,然而,她的伤势严重影响了行动。

在生死攸关之际,辛锐做出了一个惊人的决定:她要求战友们放下自己,带着最后的手榴弹准备掩护大家突围。

12月17日,这个寒冷的冬日成为了辛锐生命的最后一天,当日军包围上来时,已经失去行动能力的辛锐靠在一块岩石上,怒视着逼近的敌人,在最后时刻,她毅然拉响了手中的手榴弹。

在震耳欲聋的爆炸声中,23岁的辛锐与敌人同归于尽,她用自己年轻的生命,为战友们赢得了宝贵的突围时间。

这一刻,她不再是那个出身名门的大家闺秀,不再是才华横溢的艺术家,而是一个为国捐躯的抗日英雄。

辛锐的牺牲震惊了整个山东抗日根据地,她的战友们含着热泪,将她的遗体掩埋在了鹅头岭,在那个物资匮乏的年代,他们用最朴素的方式,表达着对这位英雄的敬意和怀念。

然而,辛锐的故事并没有随着她的牺牲而结束,相反,她的英雄事迹开始在根据地广为流传,人们传颂着这位年轻女子的勇气和决心,她的故事成为了激励更多人投身抗日斗争的精神力量。

新中国成立后,为了更好地纪念这位抗日英雄,辛锐的遗体被移葬到了烈士陵园,在庄严肃穆的陵园里,辛锐与其他为国捐躯的烈士们长眠于此,接受着后人的缅怀。

在辛锐的家乡章丘,人们用各种方式纪念着这位杰出的女儿,在薛庄镇八一爱民学校的校园里,矗立着一座辛锐的雕像。

雕像中的辛锐神情坚毅,目光坚定,仿佛依然在注视着这片她用生命守护的土地,每当学生们经过这座雕像,都会不由自主地放慢脚步,向这位英雄致以最崇高的敬意。

更为重要的是,章丘区还专门成立了一所以辛锐命名的中学,在辛锐中学里,学生们不仅学习文化知识,更学习着辛锐的精神。

学校经常组织各种活动,让学生们通过诗歌朗诵、话剧表演等形式,重温辛锐的英雄事迹,这些活动不仅让辛锐的精神得以传承,也在年轻一代心中种下了爱国主义的种子。

辛锐的故事,是无数抗日英雄故事中的一个,她的人生虽然短暂,却璀璨夺目,从名门闺秀到抗日英雄,从才女画家到革命战士,辛锐的一生经历了巨大的转变。

然而,不变的是她对祖国的赤诚之心,对理想的坚定追求。

在和平年代的今天,回顾辛锐的故事,我们不禁为之动容,她的牺牲,让我们更加珍惜来之不易的和平;她的精神,激励着我们在各自的岗位上为国家的发展贡献力量。

辛锐用她的生命诠释了什么是爱国,什么是奉献,她的故事告诉我们,英雄并非遥不可及。