1918年,28岁竺可桢博士毕业,被女校长堵在家里。校长语出惊人:“你娶我妹妹,不娶不准走!”20年后,竺可桢回忆此事,抱着妻子嚎啕大哭。

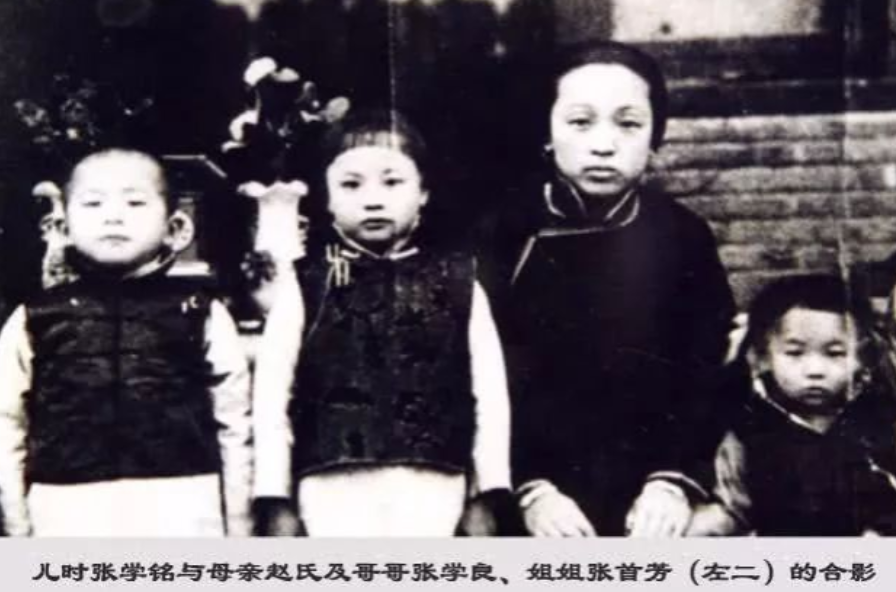

竺可桢生于1890年,出生在一个学术氛围浓厚的家庭。父亲竺起玉是浙江的一个乡绅,学识渊博,家里藏书颇多。

从小竺可桢就受到家庭文化的熏陶,对知识产生了浓厚的兴趣。他不仅精通古文,还喜欢钻研自然科学。

小时候他就常常对自然界的各种现象充满好奇,气象学、地理学成为了他少年时代最迷恋的学问。

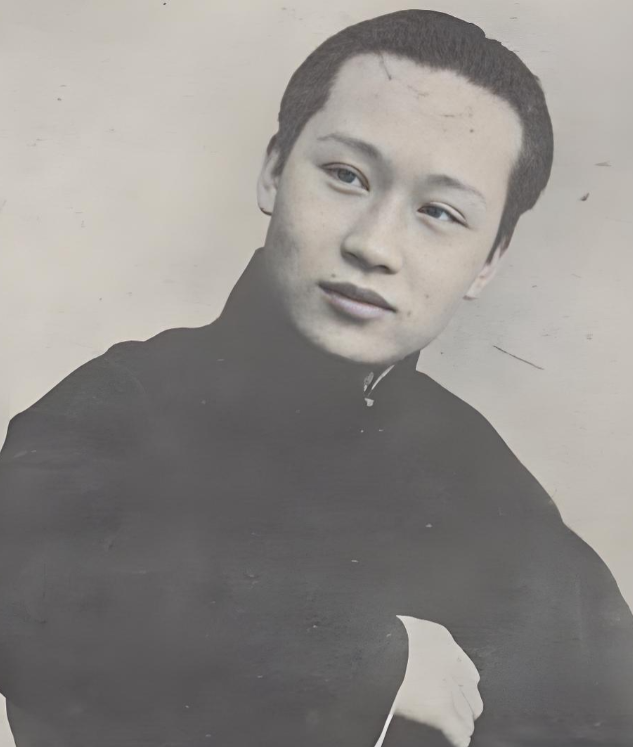

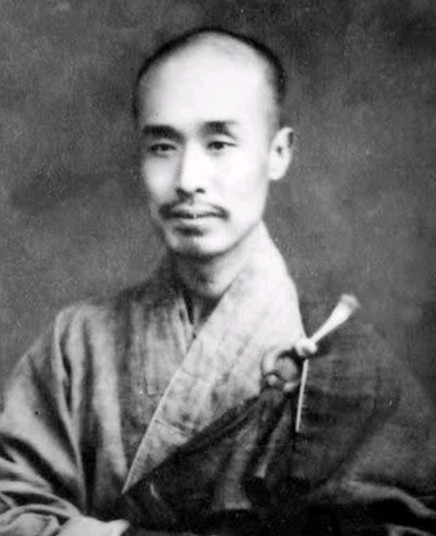

1914年,竺可桢赴美留学,在哈佛大学攻读地理与气象学,他所选择的领域在国内几乎无人关注,属于相对冷门的学科。

竺可桢凭借着一股不服输的劲头,逐渐在学术界崭露头角,刚入哈佛时他面对的是来自世界各地的顶尖学者和激烈的学术竞争,这对一个刚从国内小城镇走出的年轻学者来说是巨大的挑战。

竺可桢始终不畏艰难,坚持自己对气象学的执着追求,几年后他不仅顺利完成学业,还在1918年以博士身份顺利毕业,成为哈佛大学气象学领域的少数几位中国博士之一。

竺可桢原本打算回国,继续深造并为祖国的学术事业做贡献,他的导师和同学都对他的未来寄予厚望,许多教授建议他留在美国继续从事气象学研究。

中国当时正处于动荡不安的年代,气象学这种基础学科的研究几乎停滞不前,他作为学成归来的留学生,或许能为中国的气象学事业做点什么。

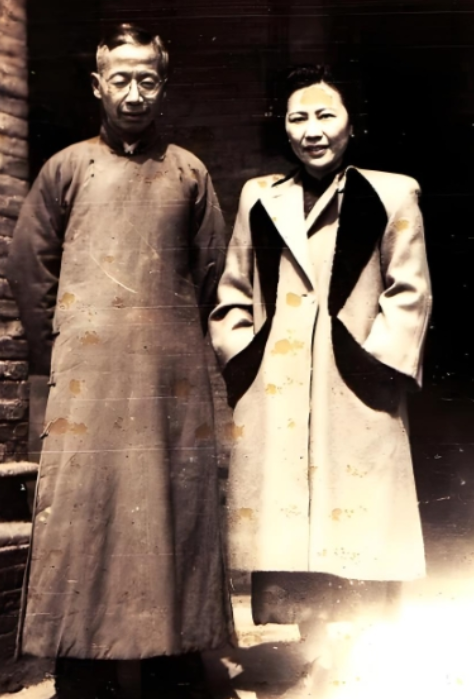

浙江女子师范学校的校长张默君,是个非常有魄力的女性,深受当时教育界的推崇,张默君是个独立、聪慧的女性,不仅在教育领域有所建树,还对社会改革有着强烈的使命感。

女子教育在中国并不普及,张默君通过女子师范学校的建设,希望能为中国女性开辟一条更为广阔的发展道路。

竺可桢是个具有巨大潜力的人才,若能将竺可桢的学术成就带回中国,不仅能促进国内科学技术的进步,也能为中国的现代化贡献一份力量。

竺可桢不仅学识过人,而且其为人谦和、睿智,是一位理想的“女婿”人选。于是,她开始设法让竺可桢成为自己家族的一员。

在竺可桢正准备处理一些科研事务时,张默君突然造访,带来了一个让他震惊的消息:“你娶我妹妹,不娶不准走。”竺可桢听后愣住了。

对于一位刚刚完成学业的学者来说,面对这样的突如其来的要求,他既感到困惑又无法立即拒绝,这不仅是一个婚姻问题,涉及到学术和事业的未来发展。

对于竺可桢来说,回到中国是为了实现自己在学术上的抱负,而不是被拖入一场未知的婚姻漩涡,张默君的要求,显然不是简单的婚姻提议,而是一种包含着家族和国家使命的“安排”。

他深知自己的责任,作为一个有抱负的学者,他希望能为中国的科学进步尽自己的一份力量,婚姻与家庭,注定会给他的人生带来许多变化,可能会成为他个人自由追求的羁绊。

张默君没有给竺可桢太多选择的余地:“你不娶我妹妹,你的科研工作就无法顺利进行。”她甚至明确表示,竺可桢若想要在中国的学术界有所成就,必须获得张家支持。

这种支持也与婚姻密切相关。这种“强迫式”的婚姻安排,让竺可桢心生无奈,同时又有些许感激。在那个时代,像竺可桢这样的学者,若没有家庭和背景的支持,往往难以在中国学术界立足。

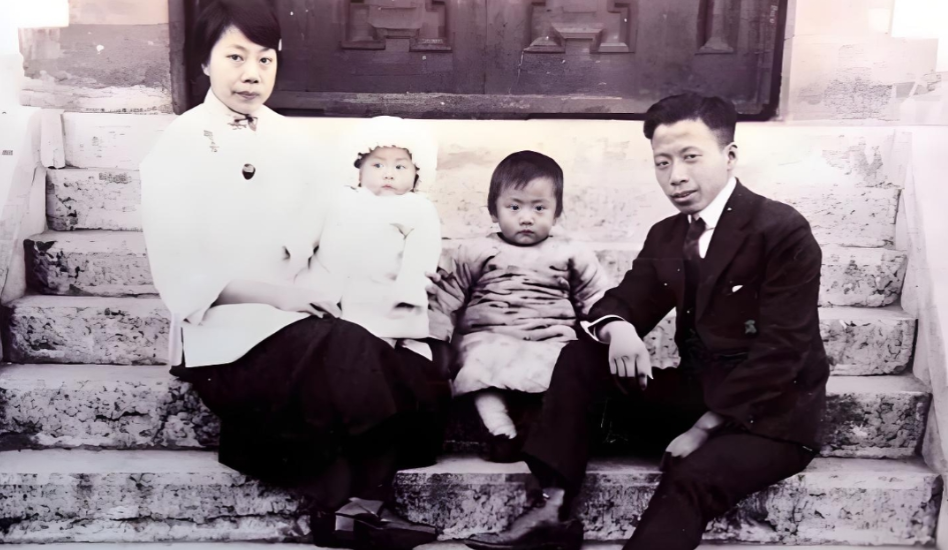

或许是出于对张侠魂的敬佩,或许是觉得无论如何自己无法逃避这场婚姻安排,竺可桢决定迎接这份命运的安排,竺可桢与张侠魂的婚姻走向了一个未知的未来。

张默君的妹妹张侠魂,才华横溢聪明机智。她的美丽和学识让竺可桢心生敬佩,或许是因为出于无奈,或许是真的被张侠魂的气质和温柔所吸引,竺可桢最终还是答应了婚事。

这段婚姻并非一帆风顺,在社会背景下,竺可桢这个满怀理想的年轻学者,内心仍有许多对未来的迷茫,他渴望学术的自由,却不得不在家庭中寻找自己的平衡。

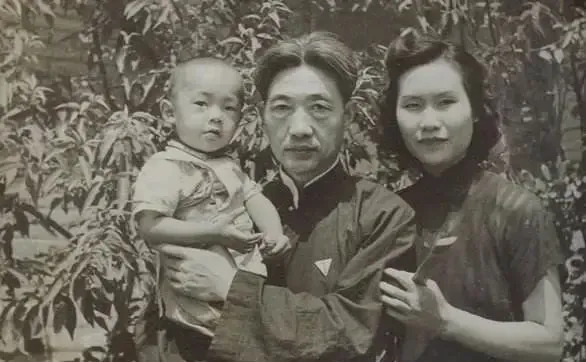

婚后竺可桢依然将大部分精力放在气象学与地理学的研究上,但家庭的责任却始终笼罩着他的头顶,张侠魂在丈夫的研究和事业中,始终扮演着支持者的角色。

时间过得很快,竺可桢在科研上取得了显著的成就,他对中国气象学的贡献,不仅是学术上的突破,更是对整个国家发展作出了巨大的贡献。

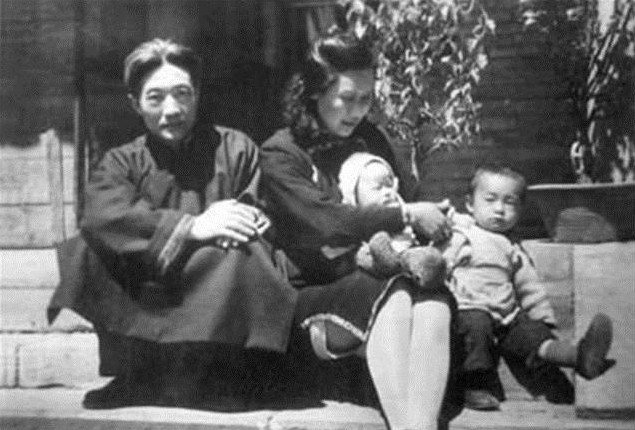

张侠魂的早逝,将竺可桢的一切打乱,1938年张侠魂因病去世,年仅41岁,竺可桢承受着失去挚爱的痛苦,他的世界瞬间变得黯淡无光。

在她的葬礼上,竺可桢无法控制情感,抱着妻子的遗体嚎啕大哭,所有的学术成就和社会地位,都无法抚平他内心的创伤。

他不再是那个刚毕业时意气风发的年轻学者,而是一个因失去爱妻而心如刀割的男人。婚姻、事业、人生的复杂交织,有些东西只有失去了,才会真正感受到它的珍贵。