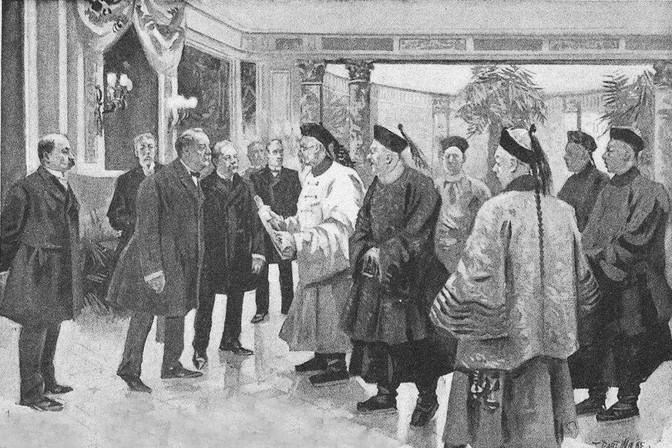

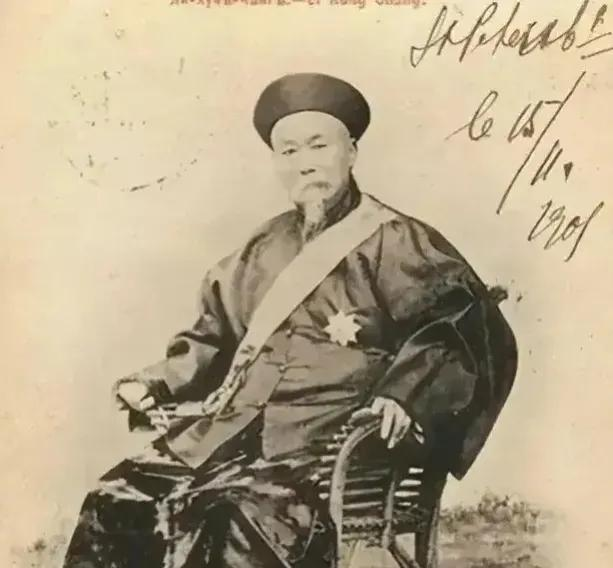

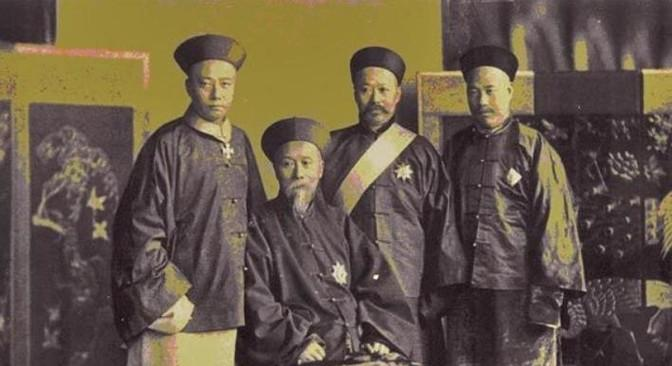

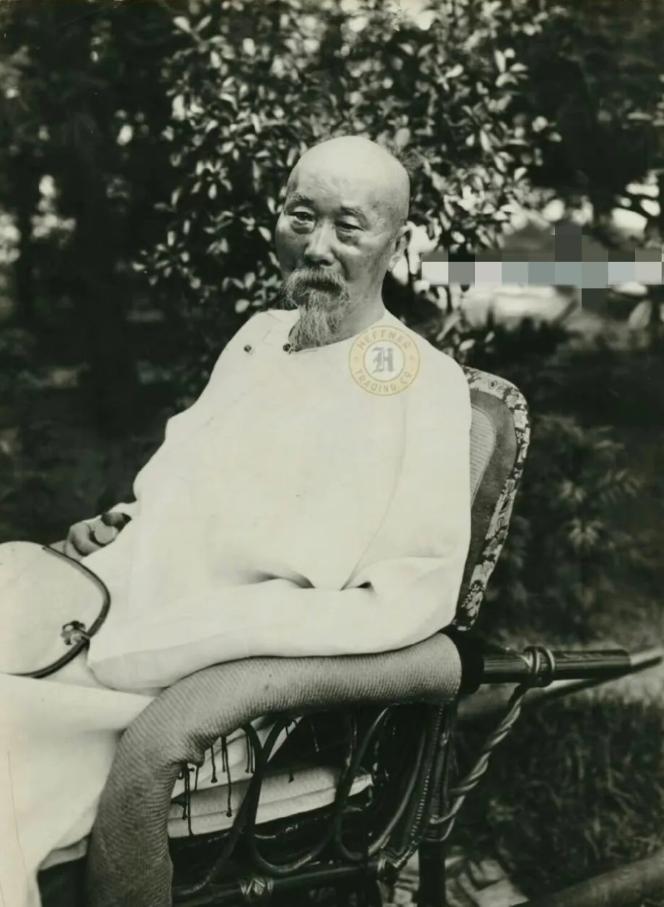

1896年,李鸿章大摇大摆地跑到美国,想要给美国人瞧一瞧他的中国风。他特意穿上了太后赐的黄马褂,准备秀一波。不过,他一出现,旁边的美国人都穿着时髦的西装,简直跟他格格不入! 李鸿章这趟1896年的美国之旅,背景其实挺复杂的。当时晚清已经被列强揍得鼻青脸肿,甲午战争刚打完,《马关条约》签了,赔款割地,国力弱得不行。李鸿章作为洋务派的头牌人物,肩上扛着振兴大清的重担。他想着,既然打不过列强,那就得学学人家的长处,于是跑去欧美考察,顺便探探风向。这次访美,他不是随便去的,是带着任务来的:一方面看看美国的工业化是怎么搞起来的,另一方面也想展示一下大清的“气派”,别让人家老觉得中国是落后挨打的代名词。 穿黄马褂这事儿,就是他想秀中国风的具体表现。黄马褂在清朝不是随便谁都能穿的,那是皇帝赏赐的高级荣誉,象征身份和地位。李鸿章挑这身衣服,估计是觉得自己代表大清,得拿出点排场来。他可能还想着,美国人没见过这玩意儿,肯定会觉得稀奇,多少能震慑一下洋人,让他们知道中国也有自己的文化底气。可惜,他低估了文化差异的冲击力。 到了美国,他这身黄马褂一亮相,效果确实“震撼”——但不是他想要的那种震撼。美国那时候已经工业化了好几十年,西装成了主流,讲究简洁、实用,跟中国传统的长袍马褂完全是两个路子。美国人看他这身打扮,估计第一反应不是“哇,好高级”,而是“这是啥?过时了吧”。这不是说美国人有多瞧不起他,而是两边的生活方式和审美压根儿不在一个频道上。 其实,李鸿章也不是没见过洋人打扮。他搞洋务几十年,跟外国人打交道多了去了,知道西装是啥样。但他这次偏偏选了黄马褂,可能是觉得这是正式场合,代表国家形象,不能随便穿西装凑合。结果呢,反而弄巧成拙,让自己跟美国人中间隔了条文化鸿沟。这事儿挺接地气的,说白了就是“水土不服”。搁现在看,就跟咱们穿个汉服跑国外开会似的,回头率肯定高,但别人未必觉得你多牛,可能还觉得你挺另类。 这趟访美,李鸿章本来是想学点东西回去。他去了不少地方,工厂、铁路、军舰,啥都看,看得还挺认真。美国人对他也算客气,毕竟他名气不小,晚清的“外交担当”,谁不知道啊。报纸上也报道了不少,说他怎么怎么到访,穿的啥样,长啥样,连胡子都写进去了。不过,报道里多少带点看热闹的语气,尤其是提到他那身黄马褂,总觉得有点调侃的意思。 从历史角度看,李鸿章这身黄马褂不只是个笑话,它还反映了当时中国的尴尬处境。晚清那会儿,世界已经进入现代化的快车道,美国靠工业化成了新兴强国,而中国还在封建体制里挣扎。黄马褂是传统文化的象征,可在洋人眼里,它代表的不是强大,而是落后。这种反差,不是李鸿章一个人能扭转的。他想秀中国风,结果秀出了中西差距,这何尝不是一种讽刺。 再说说李鸿章这个人吧。他不是啥正面英雄,也不是纯负面人物,就是个复杂的实用主义者。搞洋务、建工厂、买军舰,他确实想让中国强起来,可手段上免不了妥协,签了不少丧权辱国的条约,像《马关条约》这种,骂他的人多了去了。他访美穿黄马褂,也能看出他的矛盾心理:既想学西方,又放不下面子。这种心态,在当时的高官里挺常见的。 这次访美对李鸿章影响不小。他亲眼看到美国的工业化水平,回去之后更坚定了搞洋务的想法。不过,他也意识到,光靠买点机器、建几个厂子救不了大清。根子上的问题——政治体制、腐败、社会风气——不改,啥都白搭。可惜,他没那权力,也没那时间,晚清的烂摊子不是他一个人能收拾的。